友人が「これを貼ってくれる」とラミネート加工されたA4サイズの「布川勝三展」のチラシを持ってきた。

見ればパウチに穴があき、ヒモを通し電信柱にも 風雨の中、当然飾るのか。久々の展覧会である。

平成28年度 市所蔵美術作品展『漆黒への旅ー布川勝三絵画のむこうがわー展』が、楽しみにしていたが、今月22日(火)~27日(日)と生涯学習センターで開催されている。

初日の1時半ごろ、友人と出かけて参りました。弟子のある方が管理されていたと聞いた気がしたが、市のページにはこの作品群は、新潟市美術館に研究用として長期間貸し出され、ようやく里帰りを果たしたので、平成23年に、ご遺族より新たに1200点以上に及ぶ素描を市に一括ご寄付されたとある。その中からも、今回は多くが展示されているようだ。

市長の「開催にあたって」のコメントにも、とりわけ漆黒のイメージが定着しておりますが、パステルなどによる夥しい素描群では、驚くほど色彩豊かで自在な形態の世界が広がっていますと、紹介されていたが、まさしく逆も真なりか、展示された静物、風景、人物画の中で、風景画の輪郭は太く引かれているのだが、穏やかで、暖かさが伝わってくる。

「むこうがわ」にはどんな世界が広がっているのでしょうか、作品鑑賞会を午後2時より、期間中毎日開催いたしますとあり、企画された学芸員はどんな事を云うのかに興味があった訳です。

静物画、人物画、光を描く、等々説明パネルが80点程の作品と資料の要所に掲げられていたが、風景画の説明パネルには、こんな事が記されていた。

“布川勝三は、下越地域はもとより、日本海側の佐渡島や、山形、秋田、青森などの沿岸地域。そして北海道。また、隣県福島や長野、遠くは山梨などの各地を駆け巡り、主に鉛筆やパステルによっておびただしい風景素描を描いた。

50歳代の終わりからはオートバイを駆って取材旅行は続き、実際、人生の半分近くを旅の途上ですごしたという。

また、1954年ごろから、旧北蒲原郡赤谷村滝谷(55年に新発田市に編入)の、焼峰山麓の牛小屋を借り受けてアトリエとし、61年ころまで住み込んで制作した。

では、一体、徹底した現場主義を貫いて布川勝三が描いた風景画素描とは何であるのか?

布川が主宰して66年に創設した「草原会」の趣意には、『草原を行くものは自由だ。/昼は太陽により/夜は星を探す/草原の道は遠く果てしなく続く』とある。風景画においては、布川の探究や好奇心が常動であるばかりか、その手と眼が対峙した。あらゆる未知の形態や色彩のすべてを抱く外世界もまた常に変容する。

布川の風景素描は、いわば、自然との孤独な交感の結果生み出した美といえるだろう。それらは、柔らかな光と色彩に満ち、流動するかたちに溢れ、新たに発生する自然として時はとどめられた。

布川は、72年の個展の挨拶では、『私は納得のゆくまで描かないと、止められない性分をどうしようも有りません。』とも独白している。

アトリエに戻った布川の絵画は、その絵画的な止めどない探求と思案ゆえに、次第に光を減じていったのではなかっただろうか。”

58歳ごろからスケッチ旅行にどこまでも駆けまわった50ccバイクを、24年間に12台変えたと云うから相当な距離になるのだろう。悪路を行くバイクの旅は、油絵具よりパステルが便利だったのだろうと想像がつく。

行き交う年もまた旅人である。毎日が旅などであり旅を栖(すみ)かとしていると、奥の細道で芭蕉も語っている。

作品展の中で、パステル画№10.(和らいだ光の中の山)№14(空の表情)№20(山のなりたち)など良いですネー。

そんな中、私が幼少の頃、ゴッホの絵、ピカソの絵はこうこうと云う具合に、布川の絵と言えばこう云う絵と、頭に浮かぶ絵が会場には飾られていた。

勝三の娘さん所蔵の№36(河口)だ。

素晴らしい物を見せてもらいました。ぜひ皆さん時間があれば本物をぜひご覧あれ。

作風は重厚に変わっても地から湧きあがる暖かさ、エネルギーは、ひとたりとも替わる事は無い。

良いですネー静物№53(椿)絶筆となった№54(雑草)が飾られていました。

人物は勝三ならではの裸婦が描かれている。

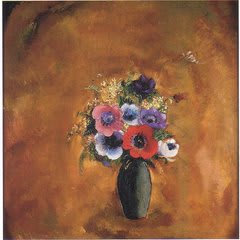

残念ながら展示作品は撮影禁止の為、ここに提示できませんが、画集から勝三が好まれたモチーフより

暮れゆく河口 1979 油彩 12F

越後の鬼才をもっともっと探りたいのではございますが、いずれまたと云うことで。