庭に咲いていた牡丹の花、こちらも誘惑に負けて活けてしまいました。世話をしていた義母には内緒・・。

活けたutuwaは浜田庄司の作品です。

この花瓶は小生の大好きな作品ですが、堂々としたutuwaには堂々とした花が良く似合う・・。

本日紹介する作品は、ちょっと勉強するには面白そうな作品と思い入手した作品です。寝室に飾って鑑賞中・・・。

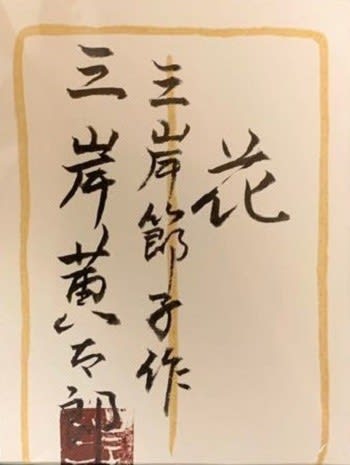

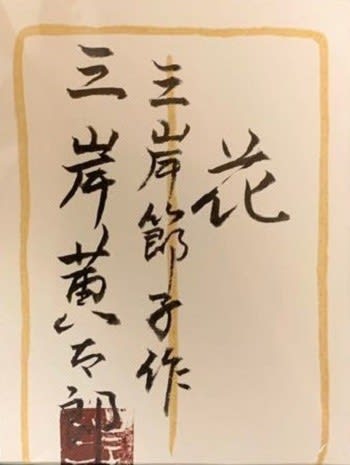

本作品は三岸節子の長男黄太郎氏の鑑定シールなどがありますが、真贋は不明とさせていただきます。三岸節子の筆致やサインらは信憑性があるようですが、むろん鑑定シールでは確証は得られていない作品です。

花 伝三岸節子画 1997年作 その2

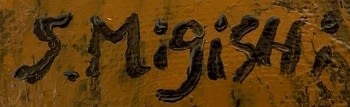

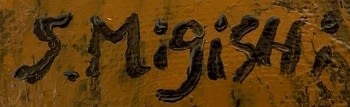

油彩額装 左下サイン 裏面題・年期 長男:三岸黄太郎鑑定シール タトウ+黄袋

F6号 全体サイズ:縦588*横467 画サイズ:縦410*横320

三岸節子は1954年に黄太郎が留学していたフランスに渡り、1968年には南フランスのカーニュに、1974年にはブルゴーニュ地方の農村ヴェロン(英語版)に定住しています。黄太郎とともにヨーロッパの各地を巡って風景画の傑作を生み出し、言葉の通じない異国での孤独感や老化による体の衰えと闘いながら絵を描き続けたようです。

1989年に帰国した時、節子は84歳になっており、以後は神奈川県中郡大磯町の自宅兼アトリエにて制作を続けていますが、本作品が真作なら1977年におそらく日本にて描いた作品となるのでしょう。

三岸節子にとって花を描くというのはある意味自画像とも言われているようです。その時々の自分自身の想いや人生や生活というものを花にぶつけ、それを表現していたと評されています。

三岸節子の絵の魅力はその色とされます。色でデッサンをし、色で造形・構築をしていくため、非常に厚塗りで絵具が盛り上がってくるという特徴があります。そこに花の美しさ・生命感と同時に情熱的な想いというものが投影されている作品を描いています。

重厚なマチエールで画面全体を埋め尽くすような描き方で、さらに花というものを単純化することで、内面にある生命力といったものを描ききるという志があります。晩年になるにつれてだんだん明るい色合い、あるいは花とはわからないくらい肉厚な作風に変わっていく作風となります。

三岸黄太郎(1930-2009)は洋画家・三岸節子(1905-1999)と三岸好太郎(1903-1934)の長男で東京に生まれです。画家を両親にもつ彼もまた、画家を志して23歳のとき、単身フランスへ留学しています。翌年には母・節子も渡仏、二人は画題を求めてヨーロッパ各地を巡りました。その後、帰国時期を挟みながら黄太郎の家族を伴った滞欧生活は20年間にも及び、とりわけフランス・ブルゴーニュ地方の小村ヴェロンにアトリエを構えて以降は、詩情豊かな風景画の数々を生み出しました。

重厚で情熱的な作風の母・節子、幻想的でロマンチックな父・好太郎に対し、独自の静謐さをたたえた世界を展開しています。息子として、一人の画家として、ときにはマネージャーとなって節子を支えていました。

当方での数少ない資料ではありますが、このような三岸黄太郎の鑑定シールは三岸節子の作品では観たことがありませんので、断定できる鑑定シールとはならないかもしれません。

状態からはよさそうであり、以前に紹介した三岸節子の作品よりはいいようです。

漆器、刀剣、陶磁器、日本画、洋画と各種の蒐集のジャンルを固定しない当方のチャレンジ的な楽しみ方はきっと死ぬまで続くのでしょう

願わくば堂々した花入に始まったように蒐集も堂々としたものにしたいものです。

活けたutuwaは浜田庄司の作品です。

この花瓶は小生の大好きな作品ですが、堂々としたutuwaには堂々とした花が良く似合う・・。

本日紹介する作品は、ちょっと勉強するには面白そうな作品と思い入手した作品です。寝室に飾って鑑賞中・・・。

本作品は三岸節子の長男黄太郎氏の鑑定シールなどがありますが、真贋は不明とさせていただきます。三岸節子の筆致やサインらは信憑性があるようですが、むろん鑑定シールでは確証は得られていない作品です。

花 伝三岸節子画 1997年作 その2

油彩額装 左下サイン 裏面題・年期 長男:三岸黄太郎鑑定シール タトウ+黄袋

F6号 全体サイズ:縦588*横467 画サイズ:縦410*横320

三岸節子は1954年に黄太郎が留学していたフランスに渡り、1968年には南フランスのカーニュに、1974年にはブルゴーニュ地方の農村ヴェロン(英語版)に定住しています。黄太郎とともにヨーロッパの各地を巡って風景画の傑作を生み出し、言葉の通じない異国での孤独感や老化による体の衰えと闘いながら絵を描き続けたようです。

1989年に帰国した時、節子は84歳になっており、以後は神奈川県中郡大磯町の自宅兼アトリエにて制作を続けていますが、本作品が真作なら1977年におそらく日本にて描いた作品となるのでしょう。

三岸節子にとって花を描くというのはある意味自画像とも言われているようです。その時々の自分自身の想いや人生や生活というものを花にぶつけ、それを表現していたと評されています。

三岸節子の絵の魅力はその色とされます。色でデッサンをし、色で造形・構築をしていくため、非常に厚塗りで絵具が盛り上がってくるという特徴があります。そこに花の美しさ・生命感と同時に情熱的な想いというものが投影されている作品を描いています。

重厚なマチエールで画面全体を埋め尽くすような描き方で、さらに花というものを単純化することで、内面にある生命力といったものを描ききるという志があります。晩年になるにつれてだんだん明るい色合い、あるいは花とはわからないくらい肉厚な作風に変わっていく作風となります。

三岸黄太郎(1930-2009)は洋画家・三岸節子(1905-1999)と三岸好太郎(1903-1934)の長男で東京に生まれです。画家を両親にもつ彼もまた、画家を志して23歳のとき、単身フランスへ留学しています。翌年には母・節子も渡仏、二人は画題を求めてヨーロッパ各地を巡りました。その後、帰国時期を挟みながら黄太郎の家族を伴った滞欧生活は20年間にも及び、とりわけフランス・ブルゴーニュ地方の小村ヴェロンにアトリエを構えて以降は、詩情豊かな風景画の数々を生み出しました。

重厚で情熱的な作風の母・節子、幻想的でロマンチックな父・好太郎に対し、独自の静謐さをたたえた世界を展開しています。息子として、一人の画家として、ときにはマネージャーとなって節子を支えていました。

当方での数少ない資料ではありますが、このような三岸黄太郎の鑑定シールは三岸節子の作品では観たことがありませんので、断定できる鑑定シールとはならないかもしれません。

状態からはよさそうであり、以前に紹介した三岸節子の作品よりはいいようです。

漆器、刀剣、陶磁器、日本画、洋画と各種の蒐集のジャンルを固定しない当方のチャレンジ的な楽しみ方はきっと死ぬまで続くのでしょう

願わくば堂々した花入に始まったように蒐集も堂々としたものにしたいものです。