昨日の日曜日は天気も良く、有楽町での骨董市へと出かけてまいりました。

大橋翠石筆という掛け軸やら、がらくたのような李朝作品、出来の悪い伊万里・・・。

いつものごとくたいしたものはなくと思いながら見て歩いていたところ、なんと源内焼が四作品あるお店があり、手付連鉢の一作品を購入しました。

本作品は後日投稿しようかと思います。家内は銅製の鶴首花入れを購入しました。互いに思いもかけない高価な買い物・・。

中国陶磁器の専門のお店の方々と話し込んだりして、楽しい時間を過ごすことが出来ました。小生も少しは知識が豊富になってきたことを確認できました。

買って行くお客さんに中国人が非常に多いことに気がつきました。どうも土地などの不動産に投資できない中国人が骨董を買い漁っているとのことです。茶の文化のない中国人ですから、玉、金物類といった素人素人受けのするものを高値で買っていくようです。素人ではなく業者が多いようです。

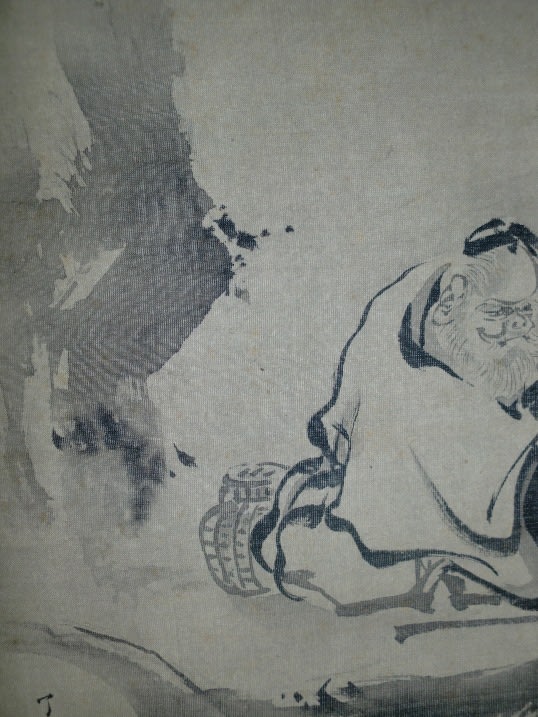

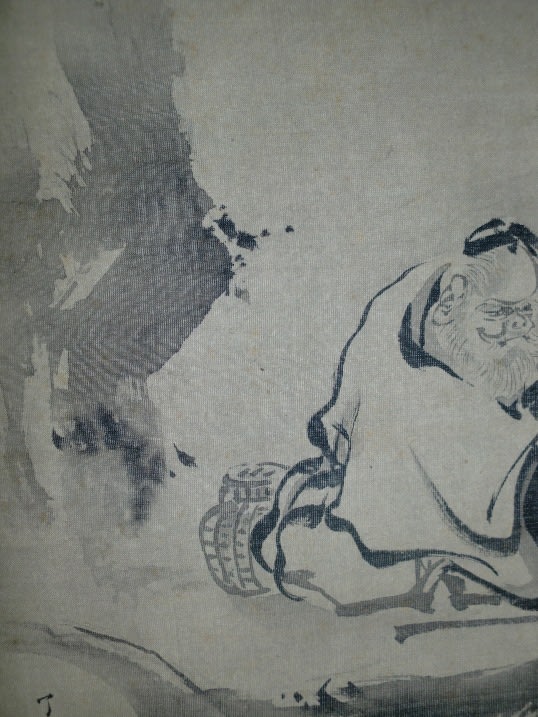

さて、本日は太公望の作品です。人物を買うという逸話の作品です。そのような奥ゆかしい中国になってほしいものです。

太公望 作者不詳(狩野融川?)筆

絹本破墨山水絹装軸箱入

画サイズ:縦217*横310

太公望は中国周時代の賢者。氏は呂、名は尚。魚を釣って沈思することを楽しみとしていた。時に西伯(文王)が猟に出ようと占うと獲るものは動物ではなく自分を補佐する人物とでた。

そして、渭水のほとりでこの呂尚と出会い、喜んで師とした。これより、太公望は西伯を援けて王者の師となった。これより、太公望は西伯を援けて天下の三分の二を領し、ついで武王を援けて紂を破って周の天下となし、百余歳でなお王の師であった。

太公望が江岸に釣糸を垂れる図は古来から好画材であり、海北友松、尾形光琳等の作品があります。本作品は太公望を描いた作品の中でもかなりの優品と思います。破墨山水で太公望を見事に表現しているところが見所です。

破墨山水とは定説はありませんが、山水画にて素地と白地を残して周囲に墨の地隈を施して白地そのものが物象を表現するように描くという意味であるという説があります。

その後、意味は少しずつ変化してきて、淡墨大体を描いてその上に濃墨を加えて仕上げていく方法に解されてきました。

本作品の作者を断定できるのは印章と落款の「了楽」によるが、当方ではまだ断定できていません。

作者も解らぬ小品ながら小生とっては収集初期の頃の作品であり大事にしたい作品のひとつす。

前回の投稿では下記の狩野融川寛信としましたが、「寛信」ではなく「実信」ではないかと思われます。

狩野寛信:安永6年生まれ、文化12年没(1777年~1815年)、享年38歳。別号を青悟齋。昆信(閑川)の子で、性格は豪爽であったという。

門下には志村融晶、沖融門、関岡融山、長谷川融記、町田融女らがいる。将軍徳川家斉の時に朝鮮王に贈り物として、近江八景を屏風に描くように依頼されたが、老中阿部豊後守にその画の金砂が薄いことを指摘された。寛信は、近景は濃くして、遠景は薄いものであり直す必要はないと主張した。それでも老中は直すように指示した。寛信は憤慨し、よき画家というものは俗世間の要求に屈服しかねるといい、城を下る途中の輿の中で、割腹して果てた。まことに豪爽としかいいようのない性格である。

さて本日は豆まき・・、今年還暦の小生は厄年。母と姉からお菓子とお祝いを贈ってきたので、早速豆まきをしてお菓子をご馳走になりました。

なにやらおおきな(翁)豆で縁起がいい。

高取八仙のお茶碗でお薄を頂きました。

大橋翠石筆という掛け軸やら、がらくたのような李朝作品、出来の悪い伊万里・・・。

いつものごとくたいしたものはなくと思いながら見て歩いていたところ、なんと源内焼が四作品あるお店があり、手付連鉢の一作品を購入しました。

本作品は後日投稿しようかと思います。家内は銅製の鶴首花入れを購入しました。互いに思いもかけない高価な買い物・・。

中国陶磁器の専門のお店の方々と話し込んだりして、楽しい時間を過ごすことが出来ました。小生も少しは知識が豊富になってきたことを確認できました。

買って行くお客さんに中国人が非常に多いことに気がつきました。どうも土地などの不動産に投資できない中国人が骨董を買い漁っているとのことです。茶の文化のない中国人ですから、玉、金物類といった素人素人受けのするものを高値で買っていくようです。素人ではなく業者が多いようです。

さて、本日は太公望の作品です。人物を買うという逸話の作品です。そのような奥ゆかしい中国になってほしいものです。

太公望 作者不詳(狩野融川?)筆

絹本破墨山水絹装軸箱入

画サイズ:縦217*横310

太公望は中国周時代の賢者。氏は呂、名は尚。魚を釣って沈思することを楽しみとしていた。時に西伯(文王)が猟に出ようと占うと獲るものは動物ではなく自分を補佐する人物とでた。

そして、渭水のほとりでこの呂尚と出会い、喜んで師とした。これより、太公望は西伯を援けて王者の師となった。これより、太公望は西伯を援けて天下の三分の二を領し、ついで武王を援けて紂を破って周の天下となし、百余歳でなお王の師であった。

太公望が江岸に釣糸を垂れる図は古来から好画材であり、海北友松、尾形光琳等の作品があります。本作品は太公望を描いた作品の中でもかなりの優品と思います。破墨山水で太公望を見事に表現しているところが見所です。

破墨山水とは定説はありませんが、山水画にて素地と白地を残して周囲に墨の地隈を施して白地そのものが物象を表現するように描くという意味であるという説があります。

その後、意味は少しずつ変化してきて、淡墨大体を描いてその上に濃墨を加えて仕上げていく方法に解されてきました。

本作品の作者を断定できるのは印章と落款の「了楽」によるが、当方ではまだ断定できていません。

作者も解らぬ小品ながら小生とっては収集初期の頃の作品であり大事にしたい作品のひとつす。

前回の投稿では下記の狩野融川寛信としましたが、「寛信」ではなく「実信」ではないかと思われます。

狩野寛信:安永6年生まれ、文化12年没(1777年~1815年)、享年38歳。別号を青悟齋。昆信(閑川)の子で、性格は豪爽であったという。

門下には志村融晶、沖融門、関岡融山、長谷川融記、町田融女らがいる。将軍徳川家斉の時に朝鮮王に贈り物として、近江八景を屏風に描くように依頼されたが、老中阿部豊後守にその画の金砂が薄いことを指摘された。寛信は、近景は濃くして、遠景は薄いものであり直す必要はないと主張した。それでも老中は直すように指示した。寛信は憤慨し、よき画家というものは俗世間の要求に屈服しかねるといい、城を下る途中の輿の中で、割腹して果てた。まことに豪爽としかいいようのない性格である。

さて本日は豆まき・・、今年還暦の小生は厄年。母と姉からお菓子とお祝いを贈ってきたので、早速豆まきをしてお菓子をご馳走になりました。

なにやらおおきな(翁)豆で縁起がいい。

高取八仙のお茶碗でお薄を頂きました。

麻布一本松・狩野派に「実信」はいますがこちらは「休清実信」ですから別人のようですね。狩野派には了慶、了承、了之、了海、了昌など時代は違えど「了」を号に使った絵師もいますので、「了楽実信」という名を知れない絵師なのではないかと個人的には思います。大作を残していなかったり、名が知れ渡る前に亡くなったとか、当時は作品をあまり好まれずに注文がほとんどなかったとか?でも美術市場でつけられる価値は別にして、美術史的価値は大いにあると思います。意外と「了楽実信」は日本に数幅しかなかったりするかも(笑)

こういうマニアックな絵師の作品を所持するのも骨董の醍醐味のひとつかと。

「忘れ去られた画家」ならぬ「覚えてもらえなかった画家」ではないのでしょうか。

なかなか当ブログにはコメントが少なく寂しく思っておりました。

忙しくなかなか調べがままなりませんが、調査をもう少し充分に行うべきかとも反省しております。

「了楽実信」・・たしかにそれ以外に考えられませんね。きっと「覚えてもらえなかった画家」でしょう

絵の出来、表具が気に入っているので醍醐味?・・ともかく楽しんでおります。