秋田の画歴を語る上で、秋田藩御用絵師であった「津村洞養」を除外することはできませんね。狩野派の系統ですが、河鍋暁斎から学び、その門下であった同じく秋田藩御用絵師であった「小室怡々斎」に系譜となり、その門下に寺崎廣業がいました。その源流には狩野派がありましたが、そこから秋田の明治画壇が脱却する糸口を生み出してきた系譜なのでしょう。

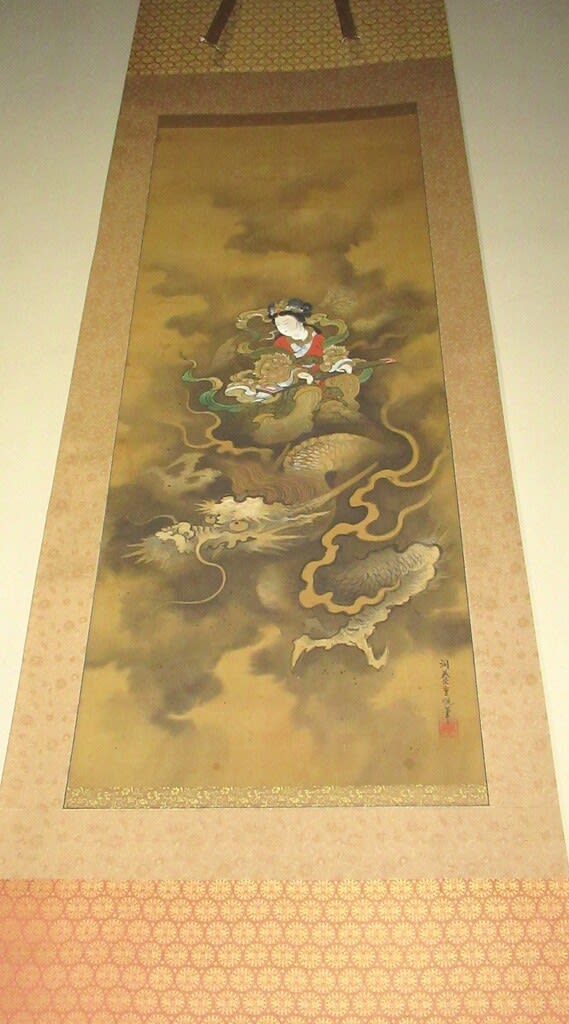

*下記写真は表具を改装した状態です。

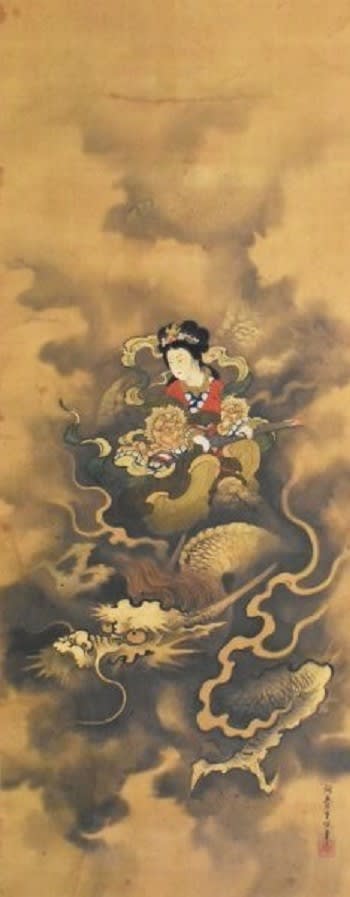

忘れ去られた画家 寺崎廣業に繋がる系譜 龍頭観音図 津村洞養筆

絹本着色軸装 軸先骨 合箱

全体サイズ:縦2082*横683 画サイズ:縦1257*横483

上記写真は入手時状態でかなり痛んでいます。改装後は下記の写真のとおりです。

さて「津村洞養」の画歴は下記のとおりです。

*********************************

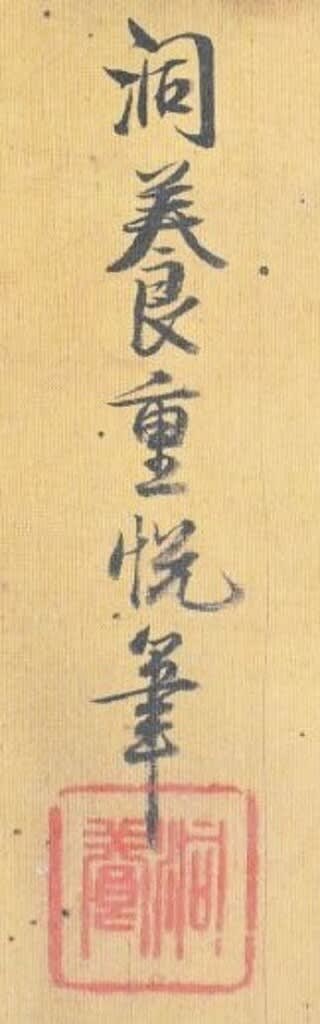

津村洞養(1834-1905):(つむら・とうよう)天保5年秋田生まれ。名は重悦、通称は新達、別号に安養斎がある。

*本作品中の落款と印章は下記のとおりです。

祖父(津村洞達)、父(津村洞仙)と続いた秋田藩御用絵師の家に生まれ、はじめ父に学び、嘉永5年に江戸に出て、狩野洞庭、狩野洞白に学び、さらに河鍋暁斎について本格的に絵の修業し、藩御用絵師を継いだ。

*初代 祖父(津村洞達):狩野派で、「津村狩野」といってよいほど洞達一門から優れた画家が出ている。本名は重之、後に由之と改め、狩野幽達の門、文政年間に没。秋田藩ではこの後3代にわたりトップクラスの画家が輩出された。

**2代 父(津村洞仙):本名重信、天保頃の人。4代渡辺洞昌の門。53歳にて没

津村洞養は明治になっても、初期秋田画壇の中心となって活動、明治15年第1回内国絵画共進会、明治17年に発足した秋田伝神画会に参加、明治23年第3回内国勧業博覧会では褒状を受け、明治24年の同会絵画品評会では小室怡々斎とともに審査委員をつとめた。

狩野派の様式に忠実な骨法で、故事人物をよく描いた。門人に小室怡々斎、田中竹翠、石井楽水らがいます。明治38年、71歳で死去。

*********************************

本日紹介する作品は「寺崎廣業に繋がる系譜」と題していますが、前述のように寺崎廣業が最初に師としてのは秋田藩御用絵師であった「小室怡々斎」であり、その小室怡々斎の師が本日紹介している、同じく藩御用絵師であった「津村洞養」です。

本ブログで幾たびか取り上げている当方の郷里出身の画家の寺崎廣業は、放浪の画家といわれていますが、その最初の画歴は下記のとおりです。

*********************************

寺崎広業は慶応2年(1866年)久保田古川堀反(秋田市千秋明徳町)の母の実家久保田藩疋田家老邸で生まれていますが、寺崎家も藩の重臣であったようです。父の職業上の失敗もあって横手市に移って祖母に育てられますが、幼児から絵を好みすぐれていたというが貧しく、明治10年(1877年)には太平学校変則中学科(現秋田県立秋田高等学校)に入学するも一年足らずで退学しています。10代半ば独り秋田に帰り牛島で素麺業をやったりしたり、秋田医学校にも入りますが学費が続かなかったようです。結局好きな絵の道を選び、16歳で手形谷地町の秋田藩御用絵師だった狩野派の小室秀俊(怡々斎)に入門しています。

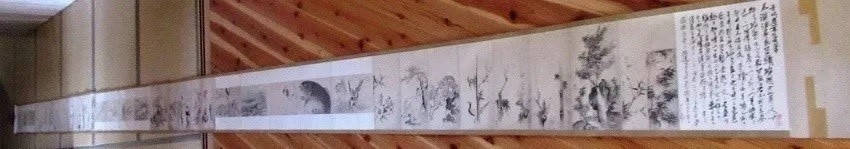

*寺崎廣業の根本には狩野派の影響が色濃く残っており、修業時代の粉本(本ブログ掲載作品参照 上記写真は3本の巻物のひとつ)は狩野派そのものです。

*********************************

さらに寺崎廣業の最初の師となった小室怡々斎については下記のとおりです。

*********************************

小室怡々斎 (こむろ-いいさい)1837-1900 幕末-明治時代の画家。

天保(てんぽう)8年1月27日生まれ。出羽(でわ)久保田藩(秋田県)藩士。狩野派の画をまなぶ。歴史画を得意とし,秋田で活躍。寺崎広業らを育てた。

明治33年12月17/27日死去。64歳。

本姓は二葉。名は秀俊。字(あざな)は子傑。通称は源吉。別号に耕雲館主人。

*********************************

本ブログでは小室怡々斎として下記の作品を紹介しています。これらの郷里出身の画家の作品を探していますが、状態のよいものは少ないようです。

花籠図 小室恰々斉筆

さらに興味深いのは、画題の「龍頭観音」についてですが、この絵は河鍋暁斎に繋がっていると推定しています。

まずは「龍頭観音」とはですが・・。

*********************************

龍頭観音:三十三観音の一つであり、龍は獣の中でもっとも強いといわれており、観音様は優しい心で龍を慈しみ、龍は観音様をお守りして天空をつき進むとされます。水神である龍を従え、洪水を起こすことなく恵みの雨をもたらし、五穀豊穣を授けるとされる三十三観音の一人です。

龍上観音に同じとされ、 龍頭(上)観音は、その名の通り龍神に乗り、一切衆生を無量の慈悲で救済へと導く観音菩薩であり、開運厄除の龍神と祈願成就の観音菩薩が一体となった姿には大きな霊徳が宿ると言われています。「龍神観音」とも呼ばれています。

古来より、観音菩薩が「富貴吉祥」のシンボルである龍神に乗り 人々を救いに来る姿のことを龍上観音と呼び、愛情・財産・出世の運を呼び込み開運に導いてくれるといわれています。 威厳ある様で、忍び寄る悪災をことごとく追い払うとして神仏の化身として崇められ、厄除け、開運の力を持つとされます。めた龍乗観音菩薩は、安全な子孫、幸運、そして安心を意味しています。

*********************************

さてこの「龍頭観音」を検索すると、一番最初に検索される作品が下記の作品ですが、この龍は本作品とかなり似通っていると思いませんか?

参考作品との比較

龍頭観音像 河鍋暁斎筆

東京国立美術館蔵

明治時代・19世紀 紙本墨画 354×199.9

あまねく衆生を救うため、相手に応じて、三十三の姿に変身する観世音菩薩のうちの、龍に乗る龍頭観音を河鍋暁斎はしばしば描いています。とくに本図は、狩野派の画風が生かされた力強い筆線で表現されている。「如空暁斎洞郁謹画」と謹直に署名しています。ここで狩野派と「洞」という号の一字もまた共通していますね。

本作品からの影響を本日紹介している津村洞養作品はかなり影響を受けているのは明らかですね。

さて、かなり痛んだ状態での入手でしたが、郷里でもこのような系譜の画家の作品を蒐集している御仁も団体もないようであり、メンテするのも蒐集するものこれからの大事な責務・・・。

古くて痛んだ掛け軸を修正するのは、投資的な目的ではないですね。