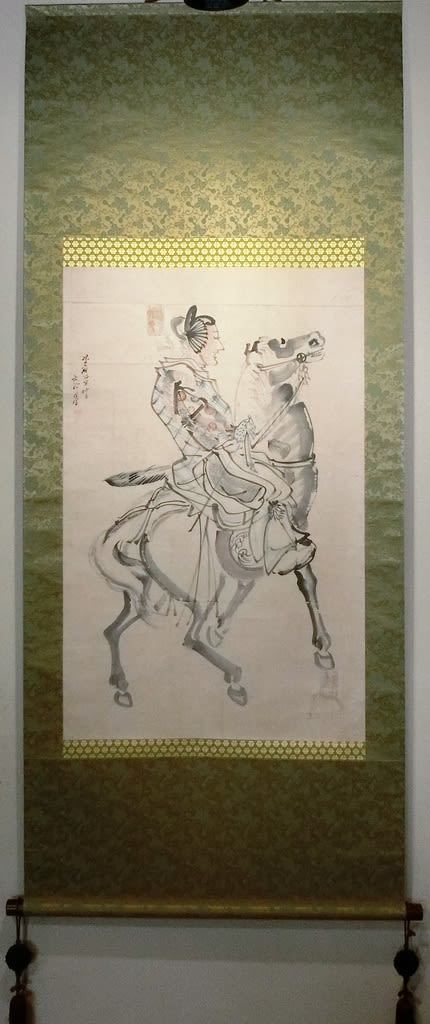

義父が天井裏に仕舞っておいた箱の中にあった作品。しかも見せてくれた理由は、りんご台風で屋根が飛ばされて天井裏を片付けるためでした。箱には幾つもの掛け軸があり、その中からめぼしい作品は今も表具を改修したりして、男の隠れ家に飾っています。

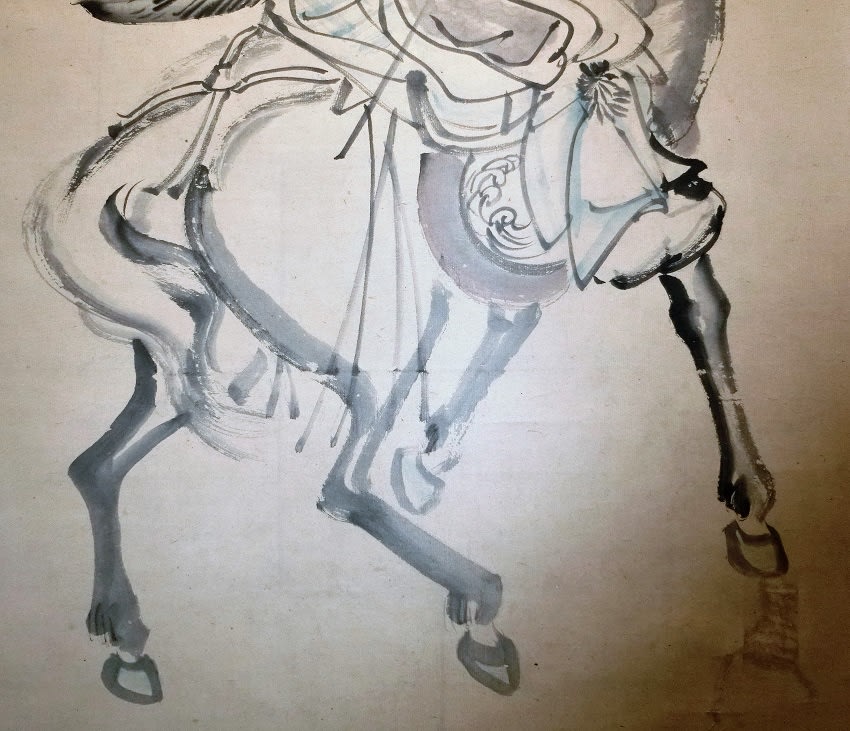

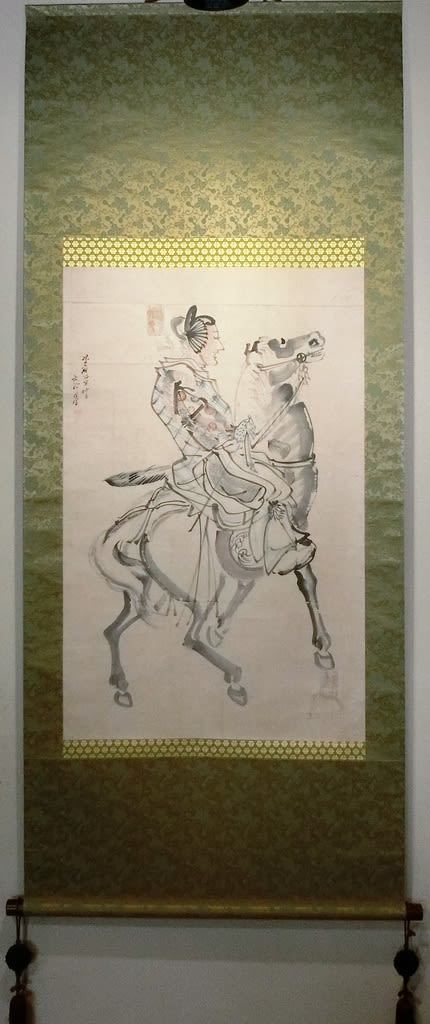

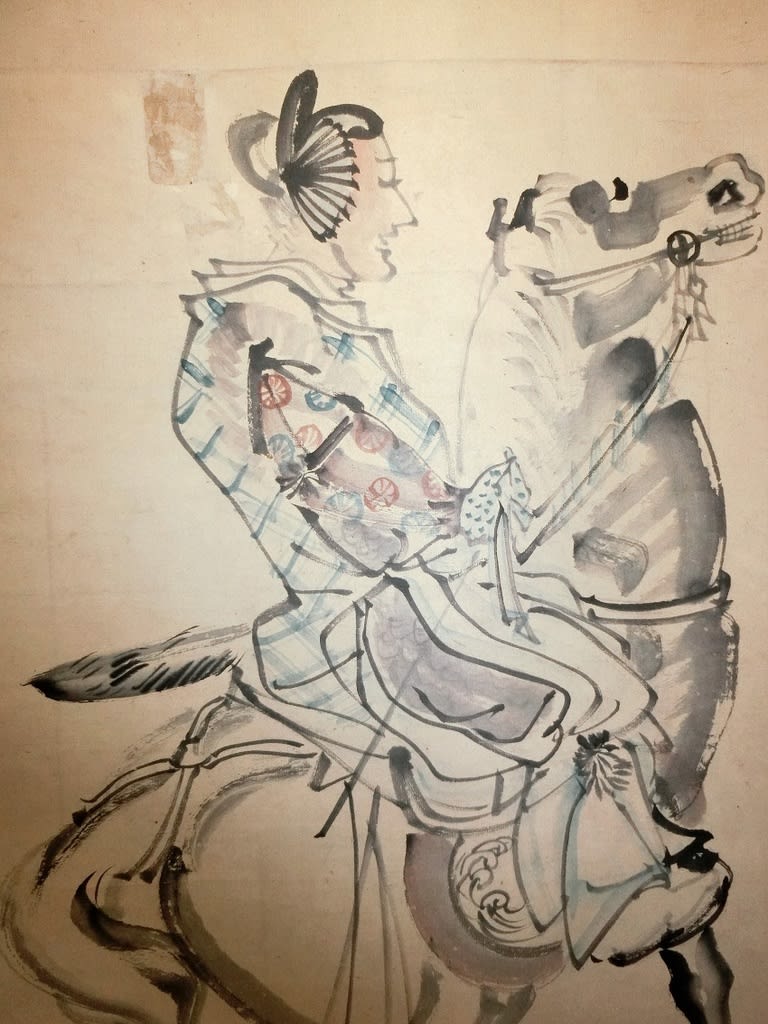

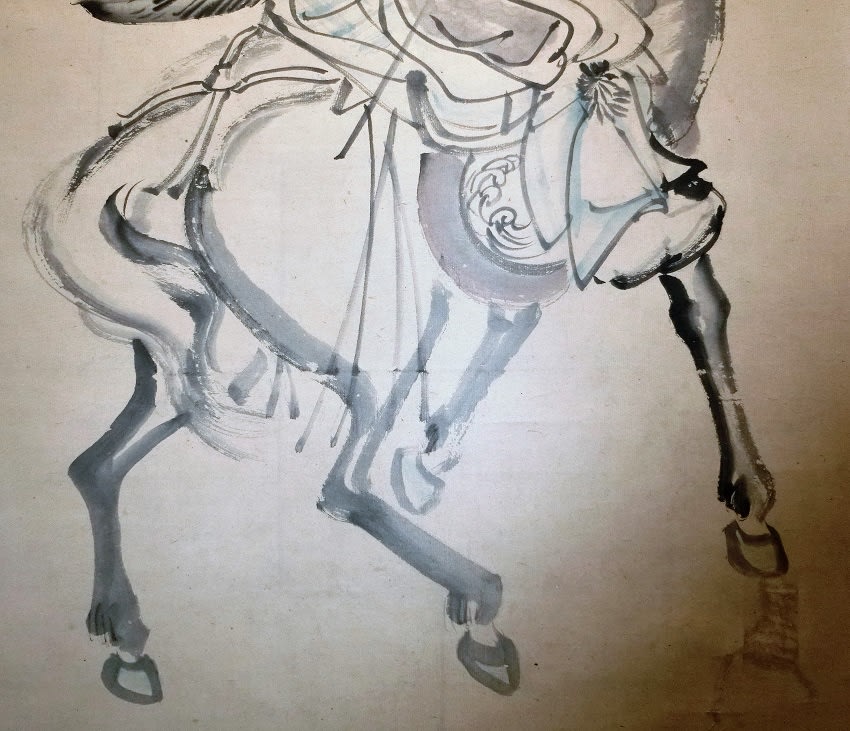

業平東下り之図 平福穂庵筆

紙本淡彩軸装二重箱

画サイズ:横538*縦843

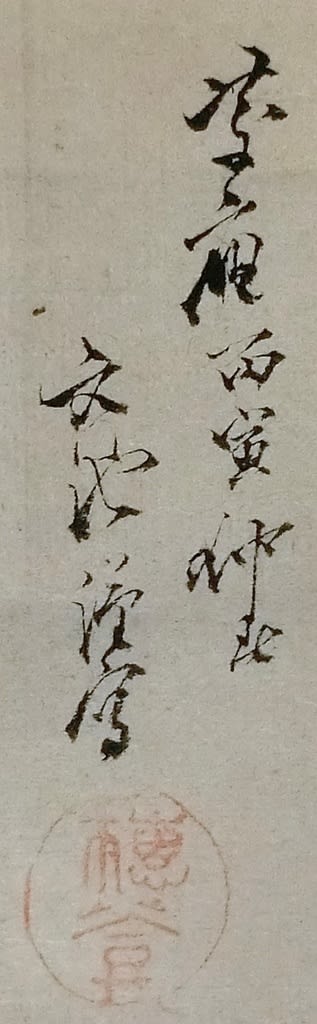

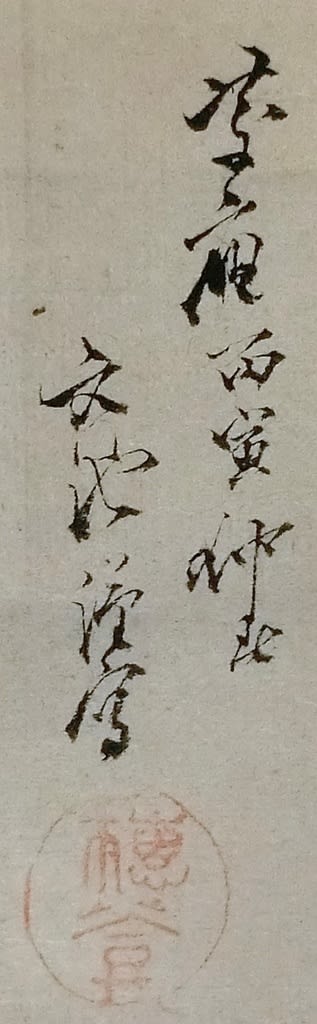

本作品は「穂庵」の印章を用いていますが、落款は初号の「文池」とされていることから平福穂庵の初期の頃の作品です。

「□庵丙寅仲秋 文池謹画」とあることから、慶応2年の秋の作品であり、穂庵が23歳の作と推察されます。京都へ修業に行き、秋田へ帰郷して間もない頃の作品と思います。「文池」の落款の作品は非常に珍しいもので、地元には何点かあったのを見たことがあります。ただ平福穂庵の作品として愚作の部類でした。

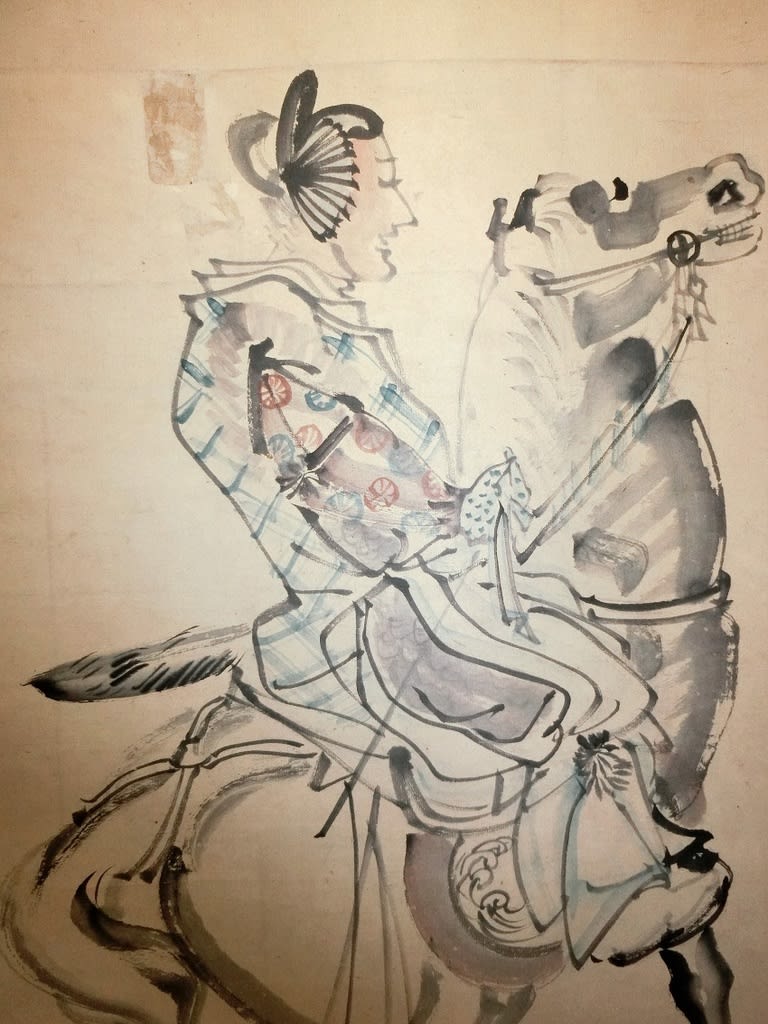

穂庵の作品は、水墨淡彩で筆に勢いのある作風と、晩年の四条派の影響を多大に受けた着色画に大別されますが、前者の代表作「乞食図」や「乳虎図」のように前期の水墨淡彩で筆力のある作品が穂庵の真骨頂だと思います。

上記のように本作品はりんご台風で屋根が飛ばされた時には天井裏に保管されていた作品です。ちなみに台風で屋根が飛ばされたことが男の隠れ家を改修する契機となっています。

義父が天井裏に保管していたこともあってか、義父から見せられた当時は痛みがひどいため後日、表具を改装しています。当初は誰も平福穂庵の作品とは気がつかず、小生が「文池」が平福穂庵の初号であることを文献で知り、作者が平福穂庵であると断定できました。

骨董には感性も必要ですが、なんといっても基本知識が必須であり、いつでも解るように記憶にとどめておく能力が必要のようです。

感性で只ならぬ作品と感じ、調べ尽くすと著名な画家の作品であったということはよくあることです。

今は表具を改装し、保管箱を製作し、栞を作って保管しています。

資金も少なく、屋根裏から出てきた作品については少しずつ保管の手配をしましたし、男の隠れ家では今も改修が続いています。

業平東下り之図 平福穂庵筆

紙本淡彩軸装二重箱

画サイズ:横538*縦843

本作品は「穂庵」の印章を用いていますが、落款は初号の「文池」とされていることから平福穂庵の初期の頃の作品です。

「□庵丙寅仲秋 文池謹画」とあることから、慶応2年の秋の作品であり、穂庵が23歳の作と推察されます。京都へ修業に行き、秋田へ帰郷して間もない頃の作品と思います。「文池」の落款の作品は非常に珍しいもので、地元には何点かあったのを見たことがあります。ただ平福穂庵の作品として愚作の部類でした。

穂庵の作品は、水墨淡彩で筆に勢いのある作風と、晩年の四条派の影響を多大に受けた着色画に大別されますが、前者の代表作「乞食図」や「乳虎図」のように前期の水墨淡彩で筆力のある作品が穂庵の真骨頂だと思います。

上記のように本作品はりんご台風で屋根が飛ばされた時には天井裏に保管されていた作品です。ちなみに台風で屋根が飛ばされたことが男の隠れ家を改修する契機となっています。

義父が天井裏に保管していたこともあってか、義父から見せられた当時は痛みがひどいため後日、表具を改装しています。当初は誰も平福穂庵の作品とは気がつかず、小生が「文池」が平福穂庵の初号であることを文献で知り、作者が平福穂庵であると断定できました。

骨董には感性も必要ですが、なんといっても基本知識が必須であり、いつでも解るように記憶にとどめておく能力が必要のようです。

感性で只ならぬ作品と感じ、調べ尽くすと著名な画家の作品であったということはよくあることです。

今は表具を改装し、保管箱を製作し、栞を作って保管しています。

資金も少なく、屋根裏から出てきた作品については少しずつ保管の手配をしましたし、男の隠れ家では今も改修が続いています。