昨年末に帰郷するなり息子と家内は早速、雪だるまを作りだしたのですが、当方は長らく留守にしているので、今回の帰郷では男の隠れ家の点検から始まります。

例年通り裏の空き地は近所の除雪場所になっています。少ない!

隣家は現在は倉庫になっています。いつかはここを解体して増築の構想を考えていますが、いつになるやら・・・。

この建物はだいぶ傷んできていますので、解体する目途がたたないので、補修が必要になってきました。

点検後は神棚に正月を迎える段取。

下記からの写真では家の飾りを替えておきます。飾られた作品が誰の作品か分かる方は本ブログの愛読者のみかな?

あらためて母が使っていた洒落た洋箪笥・・・。何かに使いたい・・。詳しくは知りませんが、桐と楓で作っているようです。

増築する玄関にコート収納用に作り付けにてセッティングする構想はあるのですが・・。

昨年には姉がこぼしたインクの跡もきれいに消してあり、次回の帰省で母の衣服類は整理する予定です。

さて郷里の画家で両親とも親交のあった福田豊四郎の作品を蒐集していますが、その蒐集過程でスケッチの作品も入手しています。福田豊四郎に作品ではスケッチといえどもなかなかいい作品が多く、飾ってみると見応えがあります。

福田豊四郎の小作品は生前・戦後ともに画廊で個展を催していましたので、本作品も出品された作品と推定されます。

*後日判明したのですが、この作品は福田豊四郎の素描集に掲載されている作品です。

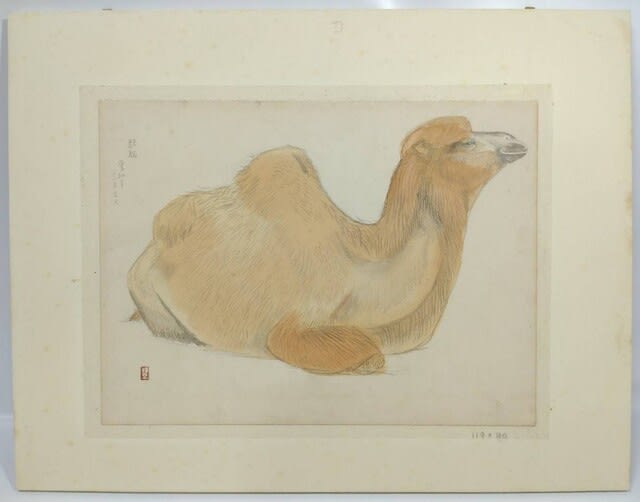

スケッチ 駱駝 福田豊四郎筆 昭和13年頃 その155

紙本鉛筆淡彩額装 プレート付 段ボールタトウ+黄袋

P6号 全体サイズ:縦430*横550 画サイズ:縦270*横370

昭和13年から翌年にかけ、陸軍従軍画家として中支・北支を巡歴し、翌14年1月帰国しており、その巡歴に際して描かれた作品かもしれません。

この時のスケッチと推定されるが駱駝を描いた作品は珍しいですね。フタコブラクダは中央アジア原産であり、モンゴル付近まで生息しています。

記されている「厚和」は下記の都市のことだと思われます。

*************************

厚和:フフホト市は、16世紀にアルタン・ハーンによって築かれた南モンゴルの古都フフホトと、近隣の4つの県、1つの旗(ホショー)によって構成された中華人民共和国の地級市のひとつであり、内モンゴル自治区の省都、直轄市。都市の名は、モンゴル語で「青い城」を意味し、古都の部分は同市の市区として位置づけられている。面積17,410平方キロメートル、人口227.4万人(2009年)。フホホト、漢字表記呼和浩特の普通話音であるHūhéhàotèからフーホハオトなどと表記されることもある。現在の人口のほとんどは漢民族であり、チベット仏教の寺院のほかは、モンゴル特有と思われる要素はあまりない。

************************

印章は長期間に亘って小作品に押印されている印ですね。

もうひとつ、福田豊四郎氏の素描の作品を入手しています。

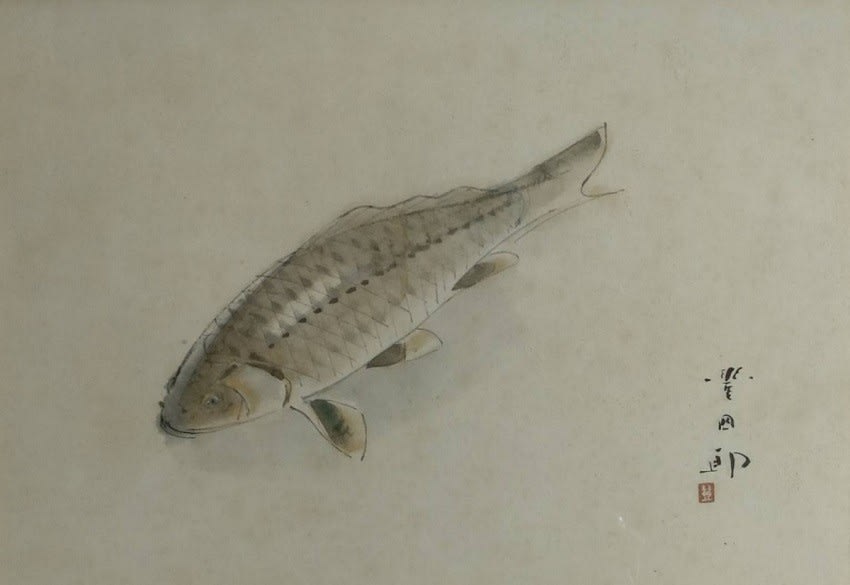

スケッチ 鯉 福田豊四郎筆 昭和40年頃

F4号 紙本水墨淡彩額装 昭和40年頃 誂段ボールタトウ+黄袋

全体サイズ:縦390*横510 画サイズ:縦240*横350

福田豊四郎が終生にわたってよく描いた鯉のスケッチです。

当方には幾つかの鯉を描いた作品があり、参考作品として入手したものです。

作品には落款と印章があり、このことから昭和40年頃の作と推定してます。

額の裏面には下記の写真のような印紙がありますが、何のためのものかは詳細は分かりません。

下記の作品「鯉 その1」は誕生祝として福田豊四郎に描いていただいた作品です。

鯉 その1 福田豊四郎筆 昭和25年(1950年)~昭和28年頃

絹本着色軸装共箱二重箱軸先象牙

全体サイズ:横725*縦1600 画サイズ:横564*縦486

その後に描いた作品です。

鯉 その2 福田豊四郎 昭和30年頃

P8号 紙本着色額装 共シール

全体サイズ:縦517*横637 画サイズ:縦332*横445

最後は晩年に描いた作品。

鯉 その3 福田豊四郎筆 昭和44年頃

紙本着色 ポプラ加工額 共シール

F10号 額サイズ:縦635*横710 画サイズ:縦455*横528

当方では極力出来の良い小品をメインに蒐集するように心がけていますが、スケッチ類(挿絵を含む)にも福田豊四郎の作品ではいい作品が揃っています。挿絵や小作品展の個展をたびたび開催しています。

**後日、本ブログで紹介した幾つかの作品が素描図集に掲載されている作品と判明しており、福田豊四郎の素描集を資料として、スケッチの作品を特集してみようと思っています。

帰郷するとなぜか郷里の画家を振り返ってみたくなるものです。上京して東京で暮らす者には、望郷の念が常にあるのかもしれません。その思いが郷里の画家の作品蒐集に駆り立てるのかもしれません。