12月に入ってイルミネーション現場が始まっております。

このところ、このブログでも、スピニングマスターズのイベントレポートのページでも

ナイトパフォーマンスの様子を紹介させていただきました。

その夜の現場で使うライティング(照明機材)の話題。

大道芸現場ではコンセントをお借りしたりして100Vの電力を使用するのですが、

現場によっては1つのコンセントから供給される電力にも限りがあります。

周囲でキッチンカーやテントブースなどが出ていれば、その電力を共有している場合もあり、

容量的に超えてしまうことも。そうなればショーの進行中にブレーカーがバン!!

これではパフォーマーもお客さんも両方がテンションダウン。

音響を使い、その上で照明機材も使うので、大道芸用として提供されたコンセントが、

他で共有されていなかったとしても様々な注意が必要です。

少し前まではレフ球と呼ばれる大きな裸電球のような形をしたものや、

ハロゲン球の投光器などが主流でありました。しかしハロゲンは1発で500Wとか800Wとかなりの消費電力。

それを2発も3発も点灯させ、同じコンセントに音響も接続すれば大抵はブレーカーが落ちます。

施設によっては気にして下さって2箇所のコンセントから電力共有してくださる場合もありますが、

スピニングマスターズは1つのLED投光器を除いて、

すべての照明機材をリチウムイオンのバッテリー充電式にしました。

100Vで使用するLED投光器でも消費電力は計測したりして安全確認をしますが、

一番気楽に使えることと、自宅で充電さえしておけば確実に2回のショーは

真昼のような明るさの中でショーが可能。

今年の夏、富士急ハイランドへ長期遠征をしたときにもこの充電式が大活躍。

下の写真のようにデイライトパフォーマンスを実施している時に充電しておき、

ナイトパフォーマンスで使用するという繰り返しで簡単で手間がかからないという点で便利アイテムでした。

スピニングで使用しているLED投光器は100Wが3発、30Wが2発、40Wが1発、すべて充電式。

必要であれば100Wのコンセント式もありますが、

これもポータブル電源で駆動させてしまうこともできるので

通常のデイライトパフォーマンスと殆ど変わらないくらいの消費電力でナイトショーを行っております。

これは、一つには現場である施設に負担をかけさせないこと。

もう一つの理由は準備と撤収が楽なこと。

撤収に関してはかなりのスピードアップでありました。

そんな便利なLED充電式投光器ですがデメリットもあります。

少しプライスが高めであることと、製品によってはLEDチップがもろに目視できるので、

パフォーマーにとってはジャグリングやディアボロの最中に直視してしまうと

ドロップミスに繋がってしまうことも・・・。

実際に週末の2日間のナイト現場で、2度ほどこれが原因と思われるミスがあったので、

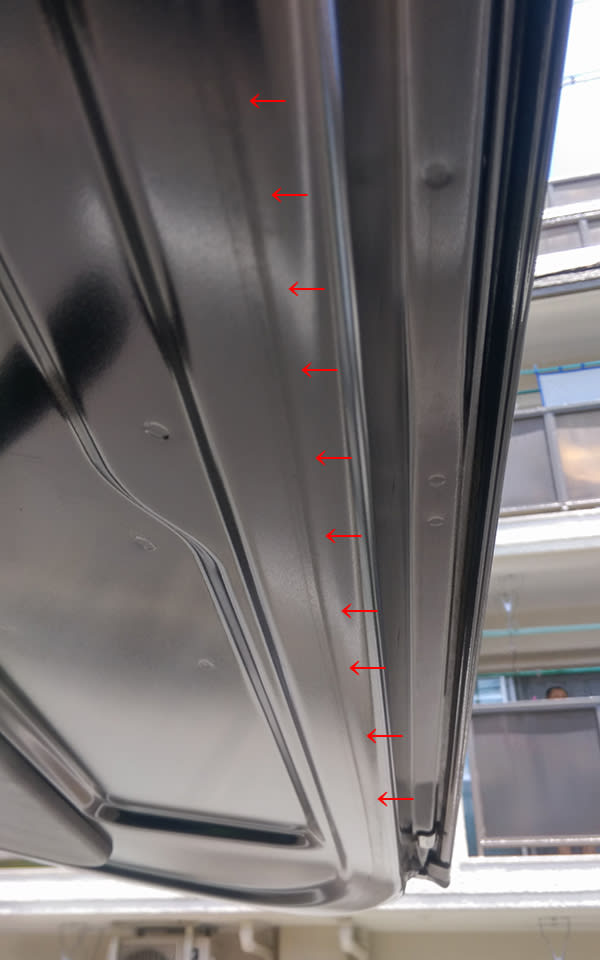

その対策としてLED投光器の改良をしてみました。

この対策の作業は簡単です。

トレーシングペーパーを100均で購入し張り付けてLEDが発する光を拡散させ、

パフォーマーの視界に入ったとしてもLEDチップ部分を直視しないようにカバーをした状態にしただけ。

これが結構良い感じで使い勝手もよく、何と言ってもコストが最高!!(笑)

投光器の形状に合わせて熱が加わらない部分に両面テープで装着しただけ。

こちらはレンズ固定フレームを外して挟みこんだだけです。

他にも燃料ボトルを装着して作ったものもあります。

こちらはそれほど簡単な作業でなかったんですが、LED作業ライトと燃料用のボトルを組み合わせて

製作したオリジナルのLEDライト。

工事現場などで見かけるボンボンライトのような発想で作ったんですが、これがこの4~5年一番活躍しています。

これは12Vで作動するのでスゴイバッテリーなどで点灯させられるのでとても便利に使えています。

ジャグリングやディアボロをするときにパフォーマーの手元を照らすように使用するのですが、

高い位置に配備しているのでお客さんの視線も気になります。

特にお客さんからパフォーマーを見た背景となる場所に配置するライトはLEDチップむき出しの状態では

お客さんが見えにくくなってしまうので、そう言う意味でもパフォーマーとして大切な配慮なのではないかと思います。

LEDやSMDなどのチップを使用したライトは消費電力も押えられ充電式でも長時間の使用が望めます。

あと、夕方の黄昏時や、真っ暗の夜の環境など、光量の調整もしやすいという利点もあります。

ステージのような照明環境がない場所でも理想的な大道芸実施環境が得られるように、

小型で軽量、そして機動力も損なわない準備撤収の簡単さなどを考慮しつつ、

お客さんが見やすいように、パフォーマーがプレイしやすいようにと、

スピニングマスターズの技術担当として現場でのライティング作業をしています。

では!

※写真追加