takano_nagano@yahoo.co.jp

蘿井(史跡第245号)、楊山斎、鮑石亭址(史跡第1号)

慶州市の中心から南へ約4kmの南山地区に、新羅千年の壮大な歴史が始った小さな井戸と、1km程の近くにはその歴史が閉じることになった、曲水宴を楽しんだ別宮の跡があります。

一般観光客はあまり足を延ばしませんが、新羅の歴史を知る上では非常に興味深い場所です。

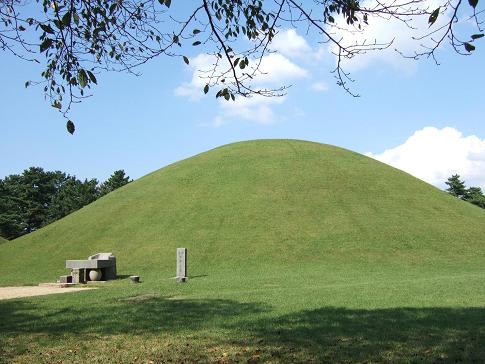

■蘿井( 나정・ナジョン)(史跡第245号)

この地域がまだ六つの村(新羅六部)で成っていた紀元前69年、蘿井という井戸のそばで白馬が残した大きな卵から男の子が生まれました。これこそが、新羅の初代王、朴赫居世(パクヒョッキョセ)です。

同じくして、近くの閼英井(アリョンジョン)という井戸のそばでは、鶏龍の左脇から女の子が生まれました。これが、新羅の初代王妃閼英夫人です。(共に伝説ですが)

六人の村長たちは、聖児として大切に育てられた二人が13歳になった紀元前57年、朴赫居世を国王に、閼英を王妃に据え、国号を徐那伐(ソラボル)と定めました。これが新羅千年の壮大な歴史の始まりとなったのです。

現在、蘿井は2002年から文化財整備事業が行われており、松の老木が立つ雑草の台地には案内看板と由緒が刻まれた石碑があるだけです。

■楊山斎(양산제・ヤンサンジェ)

蘿井から少し東へ入ると、六部村長の霊位を祀る祠堂「楊山斎」があります。

新羅国を建国させた六部村長はその功労を称えられ、新羅第3代儒理王から「六部」の名称を改めてそれぞれが姓を授かりました。

楊山(ヤンサン)村には「李氏」、高墟(コホ)村には「崔氏」、大樹(デス)村には「孫氏」、珍支(チンヂ)村には「鄭氏」、加利(カリ)村には「裴氏」、高耶(コヤ)村には「薛氏」という姓で、2千年後の今日まで続くそれぞれの姓の始祖になるのです。

▼慶州市の市章にある「六つの星」は、この6村を表現しています。

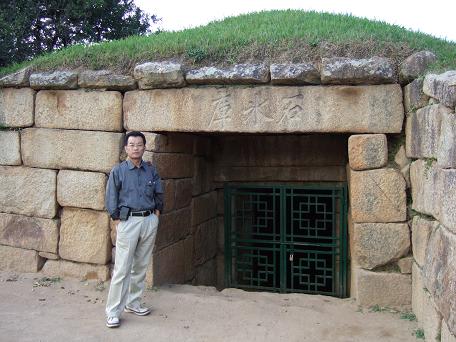

■鮑石亭址(포석정지・ポソクジョンジ)(史跡第1号)

新羅の別宮が建てられ、王族や貴族たちが優雅な遊び「流觴曲水宴(りゅうしょうきょくすいえん)」を楽しんだ所です。

この水を流した全長10m程の石溝の形が鮑に似ていたことから、鮑石亭と呼ばれています。

南山渓谷からの清らかな水を引き入れ、石溝を流れる水に酒杯を浮かべ、自分の前に流れ来るまでに詩を作り、杯の酒を飲み遊んだところです。

栄華を極めていた新羅王朝も、第55代国王景哀王が即位した924年頃は、高麗、後百済の勢力に挟まれ衰退の途をたどっていました。

927年、景哀王は鮑石亭で宴に興じている最中、後百済の甄萱(キョンフォン)に奇襲を受け殺され、新羅が滅亡することになったのです。そして、第56代国王に即位した敬順王は、高麗に国土を譲渡することを決め、935年新羅王朝は千年の幕を閉じたのでした。

千年の壮大な歴史ドラマが、井戸という水で始まり、曲水宴という水で終る。そして、それぞれの舞台は南山の麓のごく近い場所にある。曲水宴に興じた水溝が残るだけの鮑石亭址に立ち、不思議な思いに駆られました。

(2分00秒) クリックしてご覧下さい。 <photo by TAKANO>

(2分00秒) クリックしてご覧下さい。 <photo by TAKANO>

お帰りにはこちらも

お帰りにはこちらも

慶州市の中心から南へ約4kmの南山地区に、新羅千年の壮大な歴史が始った小さな井戸と、1km程の近くにはその歴史が閉じることになった、曲水宴を楽しんだ別宮の跡があります。

一般観光客はあまり足を延ばしませんが、新羅の歴史を知る上では非常に興味深い場所です。

■蘿井( 나정・ナジョン)(史跡第245号)

この地域がまだ六つの村(新羅六部)で成っていた紀元前69年、蘿井という井戸のそばで白馬が残した大きな卵から男の子が生まれました。これこそが、新羅の初代王、朴赫居世(パクヒョッキョセ)です。

同じくして、近くの閼英井(アリョンジョン)という井戸のそばでは、鶏龍の左脇から女の子が生まれました。これが、新羅の初代王妃閼英夫人です。(共に伝説ですが)

六人の村長たちは、聖児として大切に育てられた二人が13歳になった紀元前57年、朴赫居世を国王に、閼英を王妃に据え、国号を徐那伐(ソラボル)と定めました。これが新羅千年の壮大な歴史の始まりとなったのです。

現在、蘿井は2002年から文化財整備事業が行われており、松の老木が立つ雑草の台地には案内看板と由緒が刻まれた石碑があるだけです。

■楊山斎(양산제・ヤンサンジェ)

蘿井から少し東へ入ると、六部村長の霊位を祀る祠堂「楊山斎」があります。

新羅国を建国させた六部村長はその功労を称えられ、新羅第3代儒理王から「六部」の名称を改めてそれぞれが姓を授かりました。

楊山(ヤンサン)村には「李氏」、高墟(コホ)村には「崔氏」、大樹(デス)村には「孫氏」、珍支(チンヂ)村には「鄭氏」、加利(カリ)村には「裴氏」、高耶(コヤ)村には「薛氏」という姓で、2千年後の今日まで続くそれぞれの姓の始祖になるのです。

▼慶州市の市章にある「六つの星」は、この6村を表現しています。

■鮑石亭址(포석정지・ポソクジョンジ)(史跡第1号)

新羅の別宮が建てられ、王族や貴族たちが優雅な遊び「流觴曲水宴(りゅうしょうきょくすいえん)」を楽しんだ所です。

この水を流した全長10m程の石溝の形が鮑に似ていたことから、鮑石亭と呼ばれています。

南山渓谷からの清らかな水を引き入れ、石溝を流れる水に酒杯を浮かべ、自分の前に流れ来るまでに詩を作り、杯の酒を飲み遊んだところです。

栄華を極めていた新羅王朝も、第55代国王景哀王が即位した924年頃は、高麗、後百済の勢力に挟まれ衰退の途をたどっていました。

927年、景哀王は鮑石亭で宴に興じている最中、後百済の甄萱(キョンフォン)に奇襲を受け殺され、新羅が滅亡することになったのです。そして、第56代国王に即位した敬順王は、高麗に国土を譲渡することを決め、935年新羅王朝は千年の幕を閉じたのでした。

千年の壮大な歴史ドラマが、井戸という水で始まり、曲水宴という水で終る。そして、それぞれの舞台は南山の麓のごく近い場所にある。曲水宴に興じた水溝が残るだけの鮑石亭址に立ち、不思議な思いに駆られました。

(2分00秒) クリックしてご覧下さい。 <photo by TAKANO>

(2分00秒) クリックしてご覧下さい。 <photo by TAKANO>

お帰りにはこちらも

お帰りにはこちらも