本来、基準とはどのような記述が望ましいのだろうか?

このブログの2005年11月6日に「言葉の表現」を書きました。これは、「JIS Z8301:規格票の様式及び作成方法」を抜粋したもので、基準類を書く上での基本としたいところです。

ところが、CAD図面の市販チェックシステムにかかると、これすら曖昧になってしまうようです。

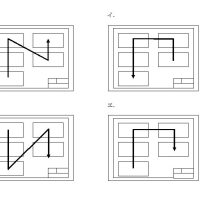

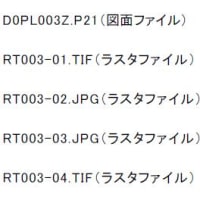

ここに、CAD製図基準(案)を例に記してみます。

2-2-3 輪郭(外枠)と余白

「図面には輪郭を設ける。輪郭線は実線とし、線の太さは1.4mmを標準とする。輪郭外の余白は20mm以上を標準とする。」

輪郭線の線の太さは、1.4mmです。

この場合だと余白の20mm以上というのは、1.4mmの線の太さを考慮すると、その中心線は、用紙のふちから、20.7mm以上(20+1.4/2)の位置に描くことになります。

このようなことを実際にしているのでしょうか、基準(案)の本来からすると輪郭線の中心が20mm以上というので良いのではないでしょうか。

しかし、「余白」という日本語の意味からすると違うという人はいるのでしょうね。

もうひとつ

2-2-4表題欄

「表題欄は、図面の右下隅輪郭線に接して記載することを原則とする」

設計図を知らない、数値が第一義であれば、表題欄は、輪郭線に接するので、線の太さをもった幅の外側に接するとなります。これも基準(案)の主旨では、あくまで輪郭線の中心から接するという解釈で良いと思うのですが、「接する」という日本語の意味からするとまた違ってきてしまいます。

しかし、これらをチェックしなければいけないのでしょうか?

紙の成果図面のときには、おそらくチェックなどしていませんでした。

ただ、これからを考えると、製図という歴史とCADというツール、そしてそれらをチェックするもの、どれもが満足するような記述の仕方が必要になってくるのかもしれません。

少なくても、ここの例に挙げたような「原則」「標準」という記述はもう止めて欲しいですね。

「要求」「推奨」「許容」「禁止」で括ってもらうと少しは解りやすくなるような気がします。

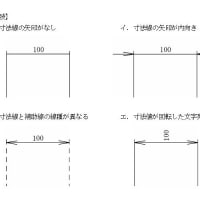

また、同様なモノとして「文字の大きさ」も出力時に見えるモノが理想であり、「見やすさ」を推奨されるべきと思います。

これらの問題は現状を十分に踏まえて検討し、最終的な基準を決めて頂きたいと思います。

と、ほとんど「思う」なので説得力がないですが、一現場からの意見として・・・。

コメントです。

しなくてもいいでしょ!と私は言いたいです。

ご指摘のように、余白については、チェックソフトによって解釈が

異なっている場面によく出くわします。

キタノミナトさんご指摘の、文字の大きさ(文字高)については、

例えば平面図のBGDレイヤに描かれているものなど、

規定の文字サイズでは、そもそも図面にならない場合が多いと思います。

その他、文字高2,4999mmでエラーですと言われる場面もあります・・。

私はそれが「要求」レベルなら致し方ないと思うのですが、まさかそんな要求になるのなら、許さないですね(笑)。

受注者はたぶん困っているのですよね!

発注者は困っていないのだろうか?

導入したソフトの仕様のまま何も考えていないのだろうか?

受注者は、色々な業界団体に加盟していて、発注者に対して要望とか協議とか申し入れていると聞くことがありますが、この件については何もアクションを起こしていないのだろうか?

うーん、どこから突破すれば良いのか・・・。

そもそも玉虫色の基準だから問題は発生しているのだと考えています。

「標準とする」「原則とする」「協議する」といった表現はどうにでも受け取れます。

ですからチェックを声高に言わない制度であって欲しい。とも言えますし、ブラウザでの目視確認といった表現に帰着します。

今までナアナアでやってきた業界が、いきなりデジタル世界に移行しようとしている訳ですから。。。

またデジタルの発展で、誰が作っても立派な紙面になる訳で、夫々の専門家(表現法や他制度等)のチェック等を経ないで発行されてしまう事も問題視出来そうです。

もっと問題は既存の基準、要領等を無視する様な部署内ローカルルールを作ってしまった道路完成図・・です。そして一部の現場で実証実験とソフト作成を同時に行い、次年度から本格実施する。

施行が早急過ぎます。道路関係の皆さんお察し致します。

チェックシステム

チェックシステムは高齢な検査官、低スキルな人が納得出来る様にと考え出された仕掛けだと理解していますが、早目の実装規約の整備が必要でしょう。

陳腐さを実務で体験されている方も多いかと思いますが、チェックシステムの実証を行った面白い調査結果があります。

http://www.jcca.or.jp/achievement/cals_ec/download/new/event/messe2006_04.pdf

メッセの資料ですね。今年のメッセも楽しみです。

確かに道路完成図の取り組みから施行までは早かったですね、あれよあれよという間に全面実施ですか。

調査結果、わたしも見たことがあります。

一年立って、さらに何かまた出てくるのでしょうか?

どう考えても運用(活用)方法を決めるのが先なんですよ。

線種にしろレイヤ名にしろ活用時に問題があるのが明らかであればみな真剣にやるのでしょうけど、今のところは、だから何?っていう感じですね。エラーをなくすことそのものが目的になってしまっているようにしか見えません。

まさか、保管管理システムに登録するのが目的だ、なんて言わないですよね。その先があるんですよね。

私は、その「まさか」だと本気で思っています。

保管管理システムへの保管の、前処理チェックが事務的に行われようとしているのではではないかと。

港湾でス○ープが作った情報システム(CALS/EC MESSE 2005,2006で説明していた)がそのいい例です。

全国の港湾施設情報をため込んで作りましたが、運用されているか不明(データは毎年登録しているようですが)。

災害対策の一環で作ったようですが・・・・