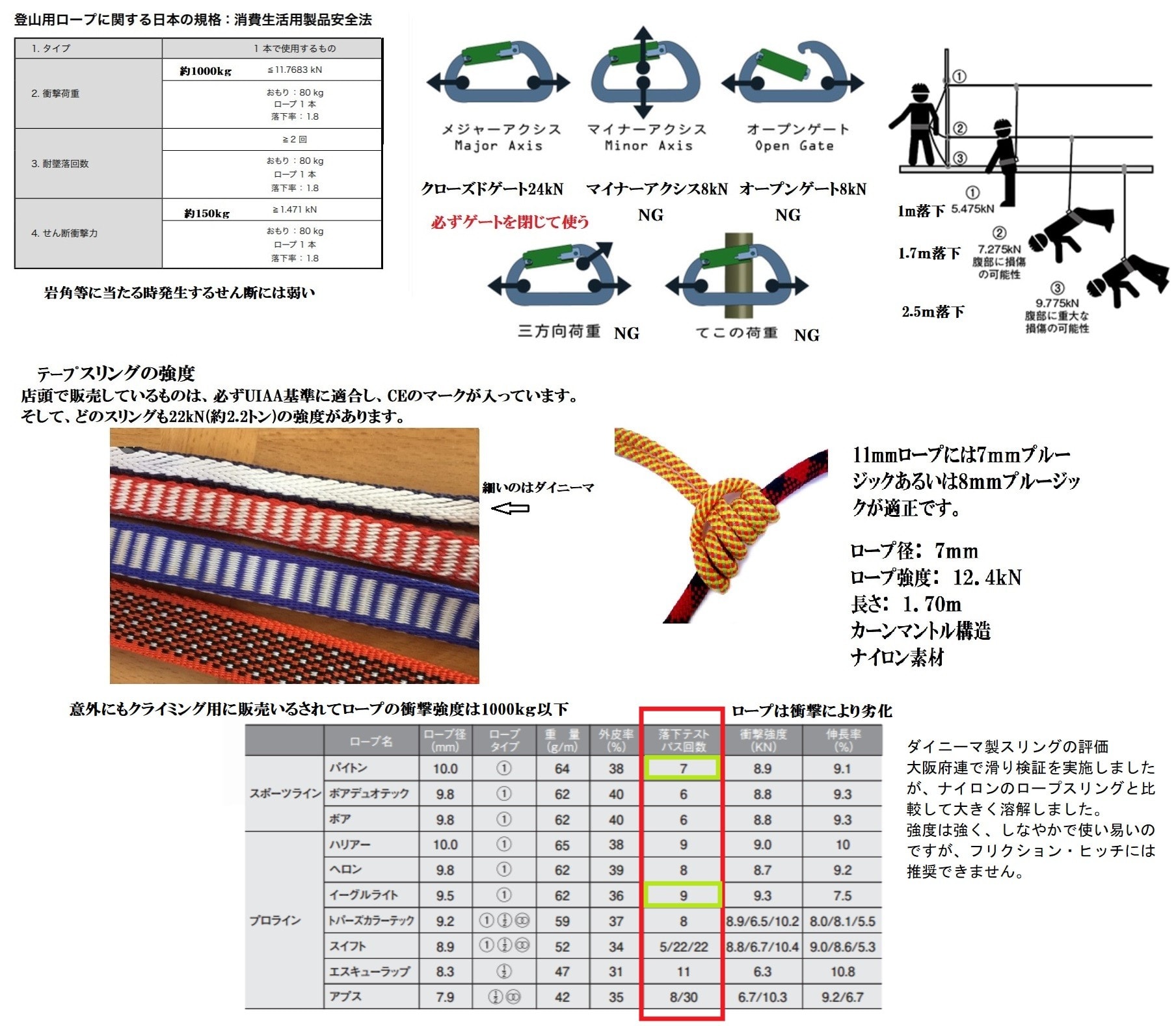

今まで漠然とした理解していなかった、クライミング装備の強度を調査しました。

カラビナ、スリング等は22kN(2.2トン位)の衝撃強度を持ちますが、意外にもロープはその半分以下です。

そして衝撃を加えると、どんどん劣化するので、ロープの履歴を知って使うことが重要です。

滑落を停止した事があるロープはその回数を知り、使うことが大事なのです。

私はOACの古いロープを持っていますが、昔トラックのタイヤを使い、それを落としビレーする練習をしたので、本チャンには使えません。

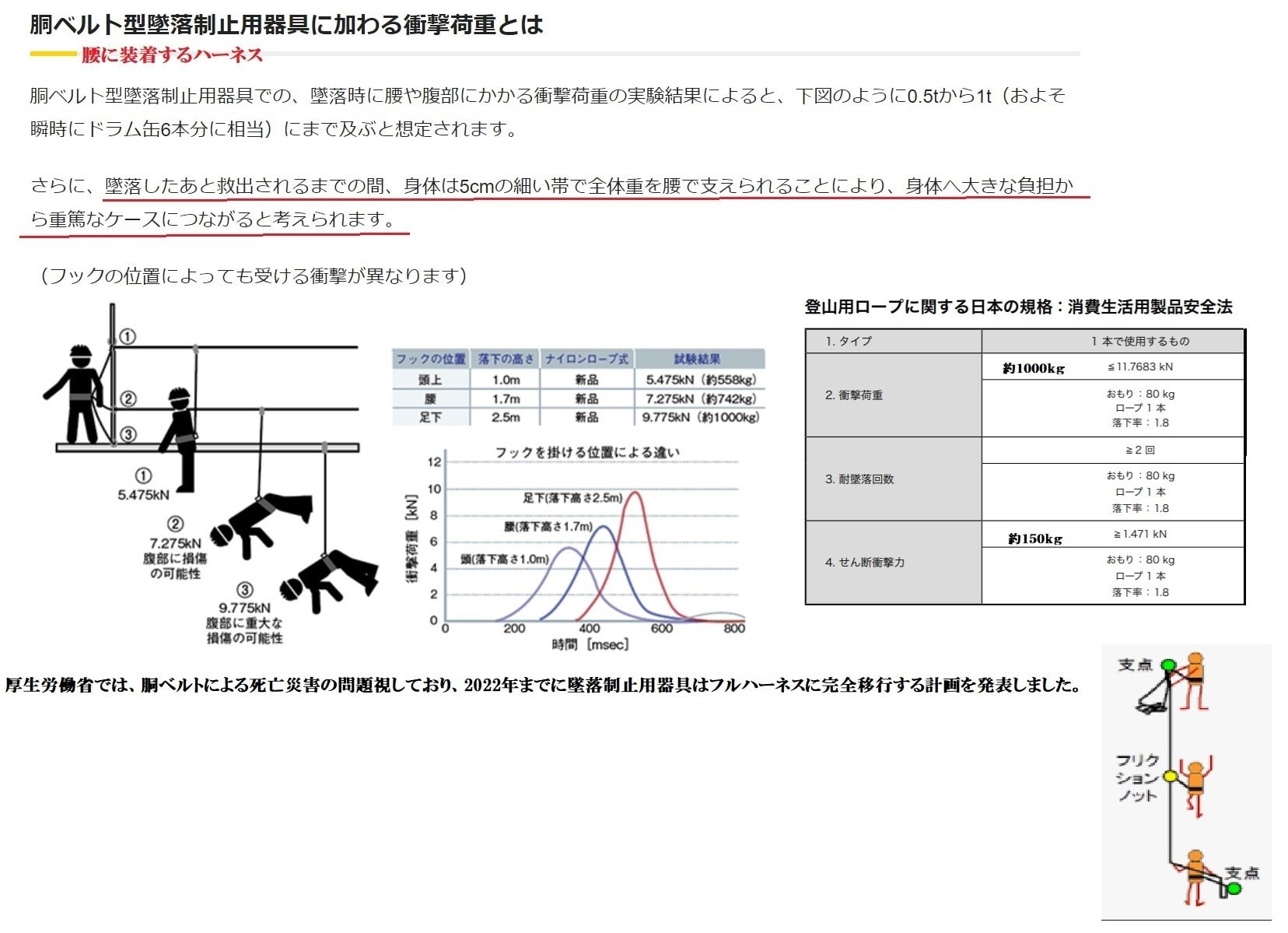

また私も持っていますが、強いので細いダイニーマ製のスリングは熱に弱いのでプルージック等のフリクションノットには適さないことが分かりました。

熱に弱いと言うことの説明です、プルージックはロープに巻き付けて使いますが、もし登山者が滑落した場合、ロープに対し少し滑り、その時摩擦により、食い込み、その抵抗で止まるはずです。

ところがこの時、巻き付け方のばらつきにより、何時も同じように抵抗が出来止まるとか限らないのです。

命を預けるこの作業において、なんとも不安な事です。

巻き付け方が悪いと、全く止まらず滑り続ける場合と、ある程度滑り、プルージック(ロープまたはテープ)が摩擦熱で溶けることがあるそうです。

現地・現物・現認と言う指導方法に反し、私が経験したので無いのですが、大阪府岳連のHPにプルージックの情報が記載されていたので、問い合わせ、情報提供して頂きました。

それをここに転記致します。

フリクション・ヒッチを使って、FIXロープを登下降する技術は難しいですね。

滑落した時に、確実に締まって止まってくれるか?

締まった状態から、容易に動かすことができるか?

上手くいかないことがよくあります。

大阪でもFIXロープを登攀中にスリップし、停止しないヒヤリハットが起こっています。

まず7mmの補助ロープで作ったスリングを使うと、細いメインロープ(8mm)では抵抗が出ないとのことですが、

使用している7mm補助ロープですが、エーデルワイス社製(赤色)のプルージック・コードをお使いでしょうか?

一般的に販売されている補助ロープは固くて滑ることが多いので、プルージック・コードを推奨します。

しかし、それでも滑る時はどうするか?

巻き数を増やす・・・しかし、増やすと締まった時、次に動かしにくいという現象が起こります。

他の方法を使う・・・一例の写真を添付しますので参考にして下さい。

プルージック・ヒッチをお使いとのことですが、この方法は巻き付け結びの基本で、片手でも結べる良いヒッチですが、強く締まってしまうと次に動かしずらいのが難点ですね。

次にダイニーマのソウンスリングをはどうか?ということですが、中根様もご存じのように耐熱性が低いというのが欠点ですね。

大阪で滑り検証を実施しましたが、ナイロンのロープスリングと比較して大きく溶解しました。

強度は強く、しなやかで使い易いのですが、フリクション・ヒッチには推奨できません。

あえて使うのであれば、ナイロンの混合タイプでしょう。

また、ケブラーロープ(5.5mm)を使うのも一考ですが、ロープ径が細いので、締まった時に緩め難い時があります。

(以上大阪府岳連 岩田様からのご指導)

今後会員に通知し、どうするか検討したいと思いますが私もプルージックの制動実験を行う予定です。