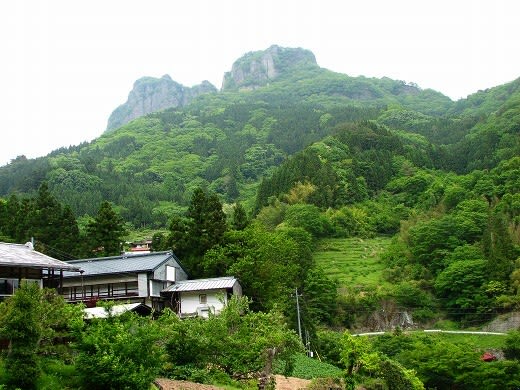

群馬県

南牧村・・・西上州下仁田から田口峠を越えて信州佐久に抜ける県境の村。信州佐久の

五郎兵衛用水を作った

市川五郎兵衛はこの村の人。南牧村羽沢の南牧村生涯学習センター(

元尾沢小学校)が五郎兵衛の屋敷跡と聞いてやってきました。

市川五郎兵衛真親

市川五郎兵衛真親・・・第五代羽沢城主、砥沢関の関守。

信州佐久平の旧中山道八幡宿の近くに真親神社、市川五郎兵衛記念館があります。

旧小学校の裏にある屋敷跡を示す法輪塔。お墓の案内は羽沢から星尾に向かう道路際に。パンフレットの桜は佐久市にある市川五郎兵衛記念館の前に。南牧村から運んだといわれます。

市川五郎兵衛・・・江戸時代初期の1626年德川家康の開発許可朱印状、小諸藩新田開発状を持って新田開発を佐久平で始めます。ヨソ者です。工費捻出のため砥沢にあった砥石採掘の権利を江戸商人に担保に差し出したとも言われます。いきさつが定かでないのです。大きな利権でもあったのでしょうか。4年間で川を渡り山を掘貫き全長20kmの水路を完成させます。水路の先には新しい村ができます。しかし何年かの後、南牧に帰ってしまいます。僧籍に入ったとも言われます。謎は深まります。

それだけですから時代小説にもなりません。剣豪でもないのです。

それにしても峠の彼我というものは国境の観念を超えてごく近い存在だったようです。

箱根用水、紫雲寺潟新田、見沼新田、興除新田が開発されるのはズット後のことです。江戸時代このような大プロジェクトの普請請負は村請、名主請、豪農請、百姓個人請、商人請、代官見立てとありました(

官費公共事業は代官見立てだけです)。五郎兵衛の場合はなんと言うのでしょうね。

星尾峠に向かう道の傍らの市川五郎兵衛の墓石です。水食、風食が進み判読不能です。

いちどはお出で

いちどはお出で

10月6日、3連休の初日、筑波山に行ってきました。

10月6日、3連休の初日、筑波山に行ってきました。

その南牧村がいまたいへんです。

その南牧村がいまたいへんです。 きっと何時かは訪れてください

きっと何時かは訪れてください

市川五郎兵衛真親・・・第五代羽沢城主、砥沢関の関守。

市川五郎兵衛真親・・・第五代羽沢城主、砥沢関の関守。