ステッピングモーターの回転テスト

ジャンク品のステッピングモーターが手に入ったので、使用可否を確かめるべく回転テストを行いました。

ステッピングモーターは、シナノケンシ製の「STH-56D102」1.8DEG/STEP 12V 0.4A と記載されており、ネットでデータシートを探しましたが、よほど古いものとみえ見つけることが出来ませんでした。

やむを得ず導通テストにより固定子コイルの判別を行いました。ステッピングモーターは、一般的に2相励磁・ユニポーラ型が多く、今回の物もリード線が6本出ていますので同種と判断し下記のように判定しました。

回転テスト

ステッピングモーターは、パルスモーターとも呼ばれ、モーターにパルス信号を与えることにより決められた角度(ステップ)で回転します。

そのため、回転制御はもちろん正確に位置決めできることにより、決められた角度を回転する用途に多く用いられます。

今回のモーターは「1.8DEG/STEP」の表示がありますので、ステップは1.8度で1回転(360度)するためには200STEP必要になります。

とりあえず動作確認のため、スイッチによりパルスを1個ずつ加えることにより回転を確認します。

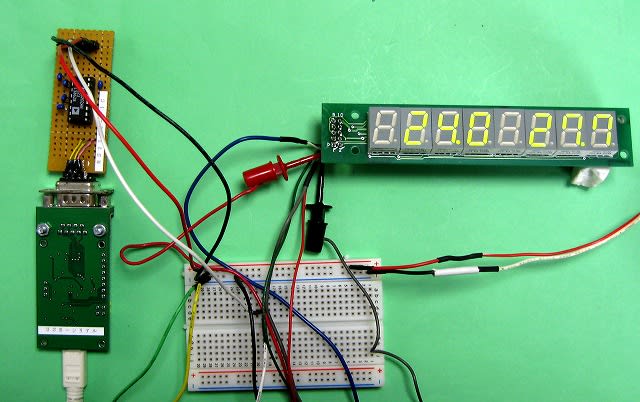

回路は下記の通りで、ブレッドボードに仮配線をしてテストします。スイッチを順番に押すと1.8度ずつ回転すればモーターの動作はOKです。

動作状況

0STEP 4STEP 20STEP

とりあえず回転が確認できました。次回は秋月電子で販売されている「PICステッピングモータドライブキット」を組み立てモータ制御を行ってみたいと思います。