秋月電子で販売している、PIC16F877を使用したデータロガーです。

今回は部品実装済みの完成品を購入しました。

この装置は一定間隔でアナログデータを、10ビットのデジタルデータに変換し、ボード上のEEPROMに記録するものです。

記録されたデータは付属のソフトでPCに取り込むことができます。

仕様

・10ビット8チャンネル

・16回のサンプリングを行い平均値をEEPROMに格納

・測定周期 1~255秒または1~255分に設定可能

・RTC実装で正確な時間でログを行うことが可能 大容量コンデンサーによるバックアップ

・通信部 19200/57500BPS、 データ長8ビット、パリティなし、ストップビット1

・動作モード リモートモード PCから制御

スタンドアロンモード LDCの表示を見ながらロータリーエンコーダとMODE/ENTERスイッチで制御

ボードの概要

・アナログ入力コネクタ :アナログ電圧を入力: 測定範囲 0V~4.68V

・ジャンパー: 入力されたアナログ電圧をオペアンプに供給する際、オペアンプの使用形態を変える

・LDC: 16文字2行の液晶ディスプレイ 設定・動作の確認を行う表示器

・大容量コンデンサー: 電源オフの時RTCの時刻データが消えないようにRTCに電源を供給

・インジケータ: ログが行われた時短く点灯

・コントラスト調整ボリューム: LCDモジュールの表示の濃さを調整

・ロータリーエンコーダ: LCDに表示する項目の選定・各種の設定値の変更

・モードスイッチ: 各種の設定項目の変更

・エンタースイッチ: 各種の設定項目の変更

・EEPROM: ログデータを記録する 512kビットタイプで最大4個 1024kビットタイプで最大2個実装可能

1CHの時最大 131,072回のでーたを記録

・動作確認ボード: データロガーの動作確認を行うためのボード

温度センサー(LM35)による 動作確認と半固定ボリュームによりマニュアルで入力電圧を与えることができる

ジャンパーの使い方

ジャンパー0~7とOUT2~3は、付属のショートピンを差すとショート(接続)、抜くとオープン(無接続)になります。

ジャンパーCH0~7

ショートピンを差すとオペアンプのー入力と出力がショートされ、オペアンプは増幅率1倍のバッファーアンプになります。

ジャンパー OUT2~OUT3

A/Dコンバータを外部の基準電圧で動作させる場合にオペアンプをA/Dコンバータから切り離します

入力オペアンプの使い方

測定入力範囲は 0V~4.68Vで、入力電圧の+側を入力コネクタ各入力のAD+に、-側をGNDに接続します。

・オペアンプをバッファーとして使う

入力した電圧がそのまま測定される。ジャンパCHはショート

・オペアンプを非反転増幅器として使う

入力電圧が小さい時、外部に帰還抵抗をつけ、非反転増幅の増幅率を設定します。

ジャンパCHは抜く

増幅率=(RA + RB)÷ RB

増幅率(4倍)=(30kΩ + 10kΩ)÷10kΩ

・使用しない入力チャンネルのオペアンプ

他の測定チャンネルに影響を与えないように、入力AD+とGNDを外部でショートする

電源

DC7V~9V,電流容量100mAが必要

測定データの収集

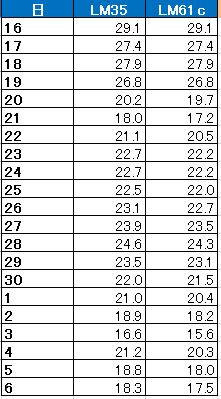

動作確認ボードのLM35を使用して温度データのログを作成中です。

ログの内容PCへの取り込み、Excelへの取り込み、グラフの作成については次回掲載します。

2011/8/25 修正