先週末に書いた「MBAにおける「日本株式会社」の崩壊」の記事の後、MBA関連の知り合いの日本人が何人か、個人的にメッセージを送ってくれた。

曰く、「私も/僕も個人戦でこんな風に戦ってるんですが、結構大変。お互い頑張りましょう。」

メッセージを読んで、あーこの人も頑張ってるんだな、と励まされると同時に思ったこと。

MBAに来て、「個人戦」でいろんな活動をやっていて、一番苦労するのは、語学もあるが、

日本人が思っているアメリカのイメージとは違う、合意の取り方や進め方に戸惑う部分が大きいのではないか。

それから、頑張りすぎて、でしゃばりすぎたら、打たれちゃったとか。

1.根回し

意外かもしれないが、アメリカでも合意形成において根回しは非常に重要。(日本より重要かも)

ただ根回しの仕方がちょっと違う。

根回しとは、基本的には「俺も意思決定者だ」と思っている人に、事前に同意を取っておくことだと思うが、これは別に普通にアメリカでも大事。

MBAで活動していても感じたし、西海岸で夏のインターンをしていてもそうだった。

(私が、MBAのネイティブ中心のクラブでちゃんと根回しせずにやり始めて、計画がぽしゃった例はこちらのエントリ)

違うのは、アメリカでは、意思決定者が明確な場合が多く、根回しする対象がかなり明確で、数は少ない。

例えば、会社なら直属の上司とチームメンバーだけ。

グループ内全員とか、ましてやグループの外にいるステークホルダー全員に根回しに行くなんて、あまりない。

恐らく、アメリカの方が上司の力が強く、逆に上司はリーダーシップを取って決める責任があるからだ。

もちろん、アメリカでも、ロビイストみたいに、ステークホルダーが複雑が絡み合ってるところに同意を取りに行く人は、日本的な根回しが大切らしい。

それから、ルー・ガースナーの名著「巨像も踊る」を読むと、大企業病に陥っていた以前のIBMで複雑な根回しが描かれてる。

きっと政府機関や、軍や、古い大企業などでは、未だにそういう根回しが大切なのだろう。

2.出る杭

また、打ち方、打ち具合などが日本とは違うが、出ている杭は基本的には打たれる。

もちろん、打っても利益にならない杭は打たないが、目の上のたんこぶとなれば必ず打たれる。

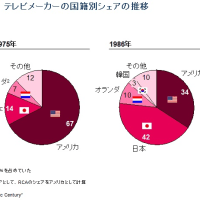

意外に思うかも知れないが、日本がアメリカに2度も「出る杭」として打たれて来た歴史を考えれば、ちょっとは納得感あるんじゃないか。

戦前、欧米諸国の「アジアはこうあるべき」というイメージを破り、貿易や植民地獲得で利害関係が出てきた日本を真っ先に潰しにかかろうとしたこと。

80年代の日米半導体交渉、自動車交渉、スーパー301条・・・

国内でも、黒人やヒスパニックが出すぎて、誰かの既得権益を奪うようなことをすれば、真っ先に潰される。

「英語が不得手」なのにやたら目立つことをしたり、先生のお気に入りだったりすると叩かれたりする。

会社などで、出る杭を叩かずに伸ばすのが当たり前なのは、

アメリカだってコンサルティングなどのプロフェッショナルファームや新興IT企業だけだろう。

(だから就職人気企業になったりするわけだが)

求められるものが大きいから、出来る人を叩いてる暇などなく、活用した方がいいわけである。

もし、日本と違うとすれば、今思いつくのは次の3つか。

1) 「同質幻想」が少ないので、全員の同意を取って叩くことが出来ない。

昔のエントリに書いたが、この国の人は、一つのことに対し、皆が同じ意見や利害関係を持っているという期待度は小さい。

したがって、「皆さんこう思いますよね~、ナンなんですかあの人」みたいな叩き方はしない。

近所のおばちゃんどおしとか、小さいHomogenious(同質)なコミュニティならあるだろうけど、公的な場ではありえない。

日本では、ビジネスなどの公的な場でも、実際に意見が違っても、皆が皆に合わせようとして、「出る杭を村八分にする」ということがあるよね。

これはアメリカでは結構違うと思う。「和を乱す」みたいなのは余り感じない。

逆に言えば、叩かれる方も必ずどこかに味方がいたりするので、そこまで縮まずに済む。

2) みんなが叩かれ慣れてるので、縮まずに戦う。

アメリカって、日本以上に個人の競争が激しい世界。

したがって、叩いて叩き合うなんてことは日常茶飯であり、皆も叩かれ慣れてるので、うまい戦い方を知っている。

基本的には、自分を叩くことが、相手にとって不利益になることを強調する。

交渉術と一緒だ。

「それ以上叩いたら、あなたはこれとこれを失うよ」ということを相手にそれとなく、しかも冗談めかして見せる。

実にしなやかだ。(注:下手な人もいるが)

MBAでほぼネイティブの人たちと一緒に仕事して、一番学んだのは、この「うまい戦い方」だった気がする。

実は日本でも役に立つかもしれないね。

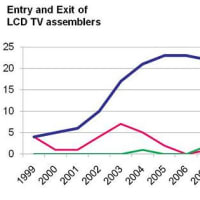

3)「こいつは出来る」「お金になる」と思ったら、どんなに変な奴でも絶対に叩かず、守る。

でも、一番違うのはこれだと思う。

アメリカに起業家が多く、エンジェルに守られて成長するのも、その才能がお金になるなら、叩かないで育てた方が有利だからだ。

ボストンのような起業コミュニティにいるから余計思うのかもしれないが、こっちでは、目利き力というか、お金への嗅覚というのが非常に鋭い。

少々変な奴でも、「こいつは才能を持っているから育てて、守れば、金の卵になる」と思えば、叩かない。

この感覚は、日本には余り無いような気がする。

だから、起業家が余り育たないのかもしれないが・・・

いずれにしても、MBAにいてチーム活動やクラブ活動をしていて思うのは、人間が思ったり感じたりすることなどそんなには変わらない、ということ。

ただしそのやり方は文化の違いによって違ったりする、ということ。

それに、MBAに来ている人は、やっぱり人間として出来た人が多いので、挑戦することで友達が増えたり、協力する人も増えてきて、良いことも沢山あること。

所詮、MBAは「社会に出る前の練習場」なので、せっかく来たのだったら、色々挑戦して、自分のバグ出しをしておくのがいいかな、と思ったりする。

そうしてるうちに、自分なりのこの国のしなやかな生き方(戦い方)というのがだんだん分かってくるように思う。

という私は、まだ発展途上だけど。

まだ1年しか経っていないのだから、この国の見えてない部分も沢山あるに違いない。

頑張って「個人戦」やってる日本人留学生の皆様、一緒に頑張りましょう(笑)!

しゃんさんのブログから来ました.

もしかして昨年末のボストンでの飲み会

に飛び入り参加させてもらった時にご挨

拶させてもらったかもしれません.

(出張でボストンに来ていた日本の工学

系大学教員です)

「目利き力」

重要なポイントですよね.

むかしむかしは日本でも重視されてい

たのかもしれませんが,今は「客観的

評価」幻想によって,みごとに廃れて

しまった感があります.

「目利き」を育てることによって,多

くの問題が良い方向に向かいそうです

が…はて?どうやって育てたものか…

そこが一番の問題ですね.

コメント有難うございます。

えっと昨年末は飲み会をやりすぎていて(←バカ)どれだったかすぐに思い出せないのですが、日本から出張で来ていた研究者の方にお会いしたのは覚えてます。

あの方ですね(と思っておきます)

>「客観的評価」幻想によって,みごとに廃れてしまった感があります.

ほんとうにそうですね。

客観的評価も非常に大切ですが、それでは説明できない「勘」も非常に大切ですね。

いつも思うんですが、客観的評価って、新しいものを生むための方法じゃないと思うんです。

新しいものは「勘」とか、説明できない何かから生まれる。

もちろんそれを、客観的評価によっても評価していくことは大切です。

でも、客観的評価で評価できる限界を常に理解しておく。

これを理解してないと、大事な「勘」がつぶされたりするので。