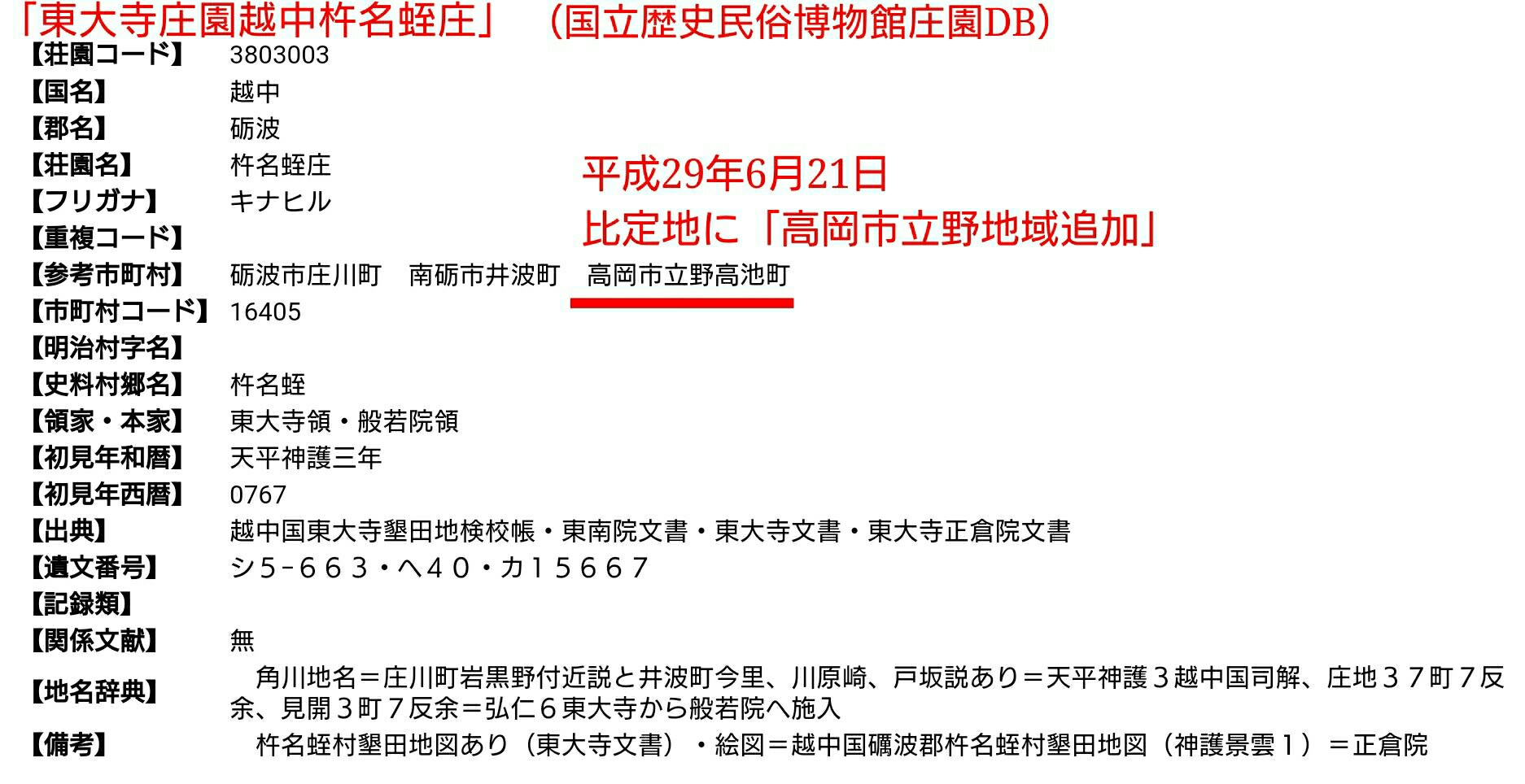

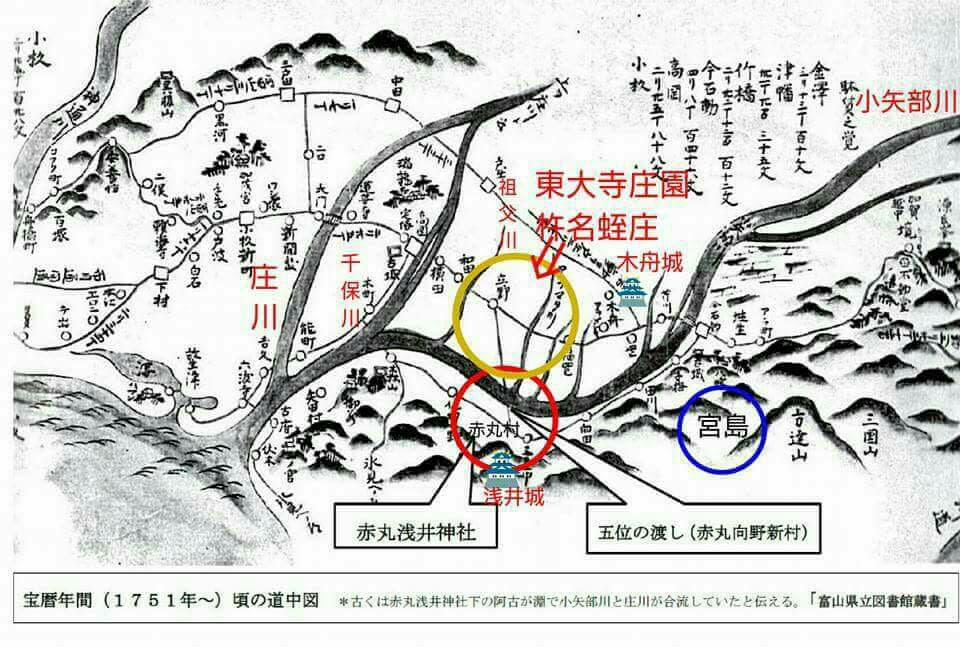

■『東寺百合文書』は、加賀藩の第5代藩主『前田綱紀』が百個の桐箱を文書の保存容器として東寺に寄附した事に由来し、その後はこの箱に納められて伝えられてきたことから、「東寺百合文書」と呼ばれるようになった。この文書の中には、足利幕府の尾張守護の『斯波義将から二宮信濃入道に宛てた越中砺波郡、射水郡の鋳物師に対する処置を指示する文書』が遺されたいる。鋳物師は通行や移動の自由等を保証されて、幕府からの庇護を受けた。高岡市では、鋳物師を保護、育成したのは加賀藩前田家のお陰だと伝えるが、何と、越中鋳物師は室町時代から越中に栄えた産業で在った事がこの文書から推察できる。

■尾張国(愛知県一宮市)に、室町幕府二代将軍足利義詮から六代足利義教に庇護され、女子を拐ってこの寺の本堂に立て籠った悪党を素手で捕らえて『無刀取り』をあみ出した剣聖『上泉伊勢守信綱』が修行したとして有名な臨済宗別格本山『妙興寺』(※「妙興報恩禅寺」)が在る。この寺には、元、『鎌倉建長寺の本尊』と言われる仏像や『足利義教肖像』(※越中吉岡庄を相国寺庄園として寄進した三代将軍足利義満の五男)等、数々の宝物を所有して、敷地内には『一宮市博物館』も在る。ここであみ出された『無刀取り』は「活人剣」として「柳生宗矩」に伝えられ、『柳生流無刀取り』として引き継がれた。

この寺院の鐘楼や勅使門、三門等は多くが文化財指定を受ける古刹で在る。又、昔は『妙興寺蕎麦』をあみ出した寺としても有名で、それまでは『蕎麦がき』として蕎麦粉にお湯を入れてかき混ぜて団子状にして食べていたのを、長い麺の形にして振るまい、有名に成ったと云う。

この足利家と密接なこの寺院の梵鍾も当然の様に文化財になっているが、この梵鍾が古い為に代替の鐘を製作される事に成った。

この時に、この寺の最高位の『老師』や執事に当たる『知客寮 シカリョウ』からは、当然の如くに高岡銅器の採用が持ち出されて、その有名さに驚いたものだった。梵鍾では安芸国(広島県)の銅器も有名の様だが、尾張国と越中国の繋がりの深さに驚かされた。

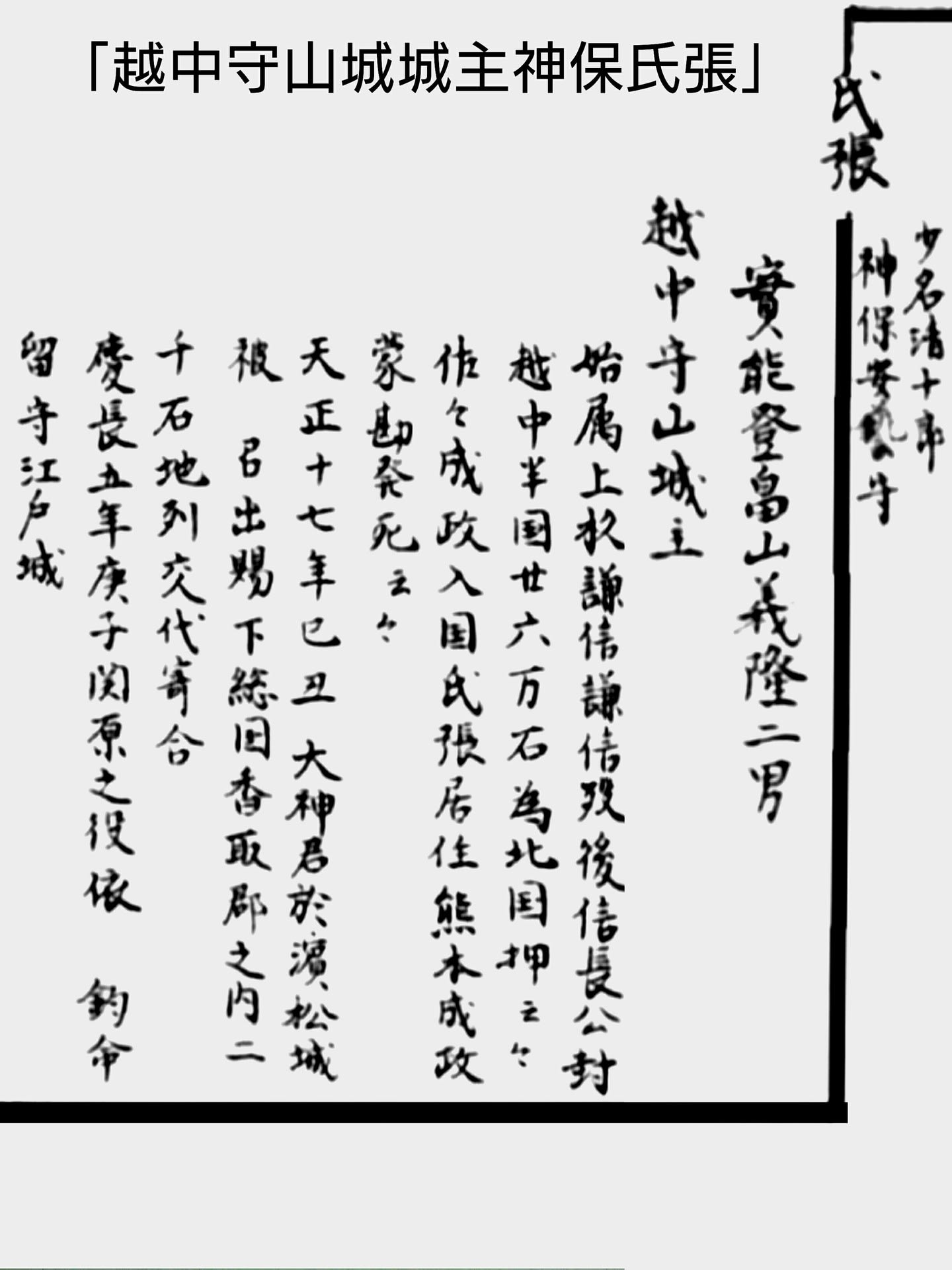

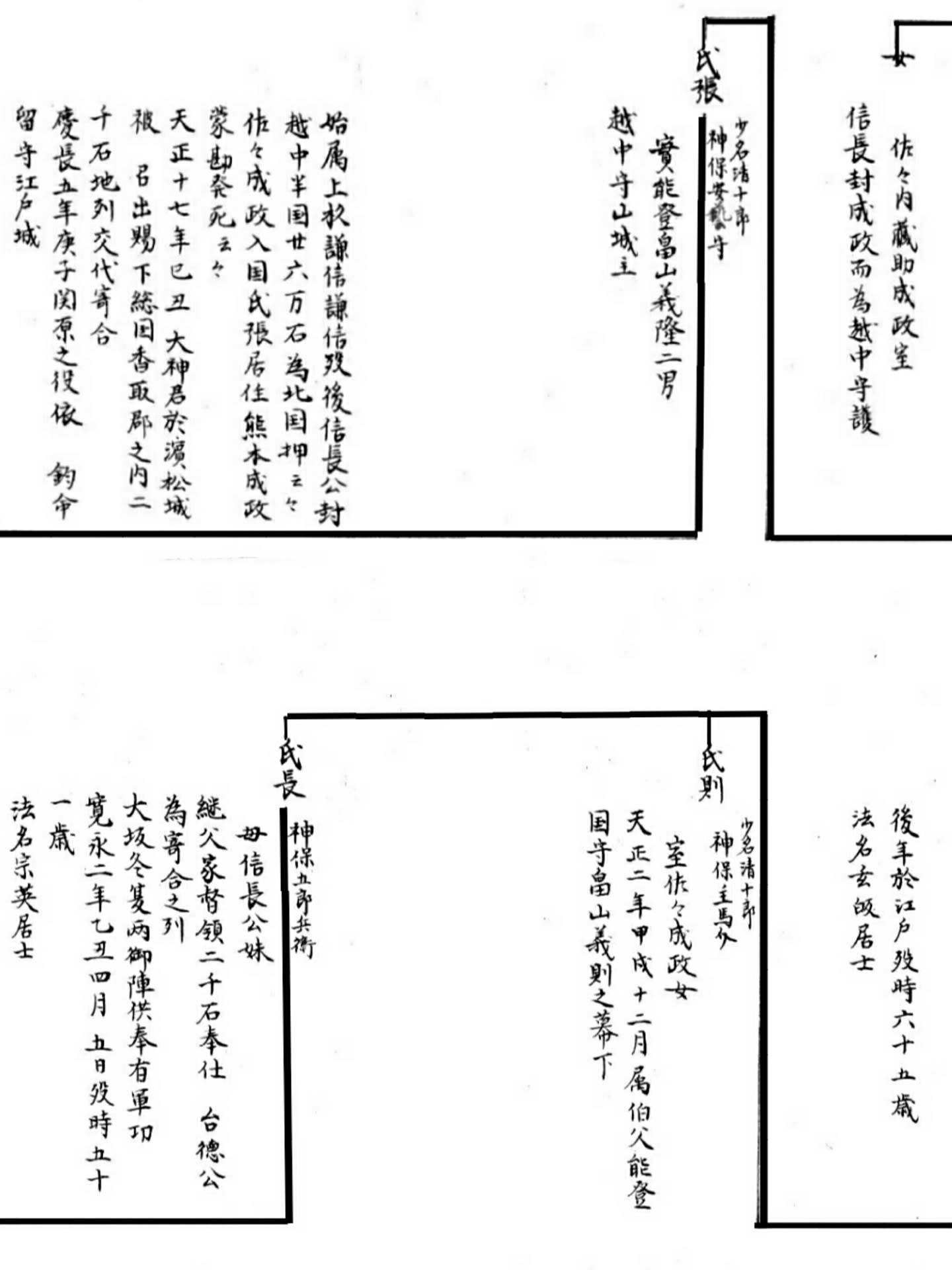

考えてみれば、室町時代は、尾張守護の斯波氏が越中に出張っており、上記の「東寺百合文書」に見られる『二宮信濃入道』も尾張斯波氏の家老格で在ったと言うから、中世には『尾張、美濃、信州、飛騨、越中、越前、加賀』は一体の経済圏で在った。(※「二宮円阿軍忠状」)

近年は、鉄道網で高山線の本数も減ったり、新幹線も小浜ルートが検討され、富山県と愛知県のコミュウター航空の路線も廃止され、一時期、愛知県の世界的な企業のトヨタの副社長が三名も富山県から出ていながら、トヨタ直営工場が未だに一ヵ所も富山県には進出していないと言う情けない状況に在る。これ等は、富山県の経済界の情報音痴と、歴史感の偏向に在る。富山県人は高い山に囲まれて、情報も遮られているのか?

歴史を学び、世界的視野を持たないと明日の富山県は無くなる。政界、財界は僅かな目先の利益に惑わされず、大きな視野で物事を判断すべきだ。因みに金沢市は「世界都市金沢」を標榜している。