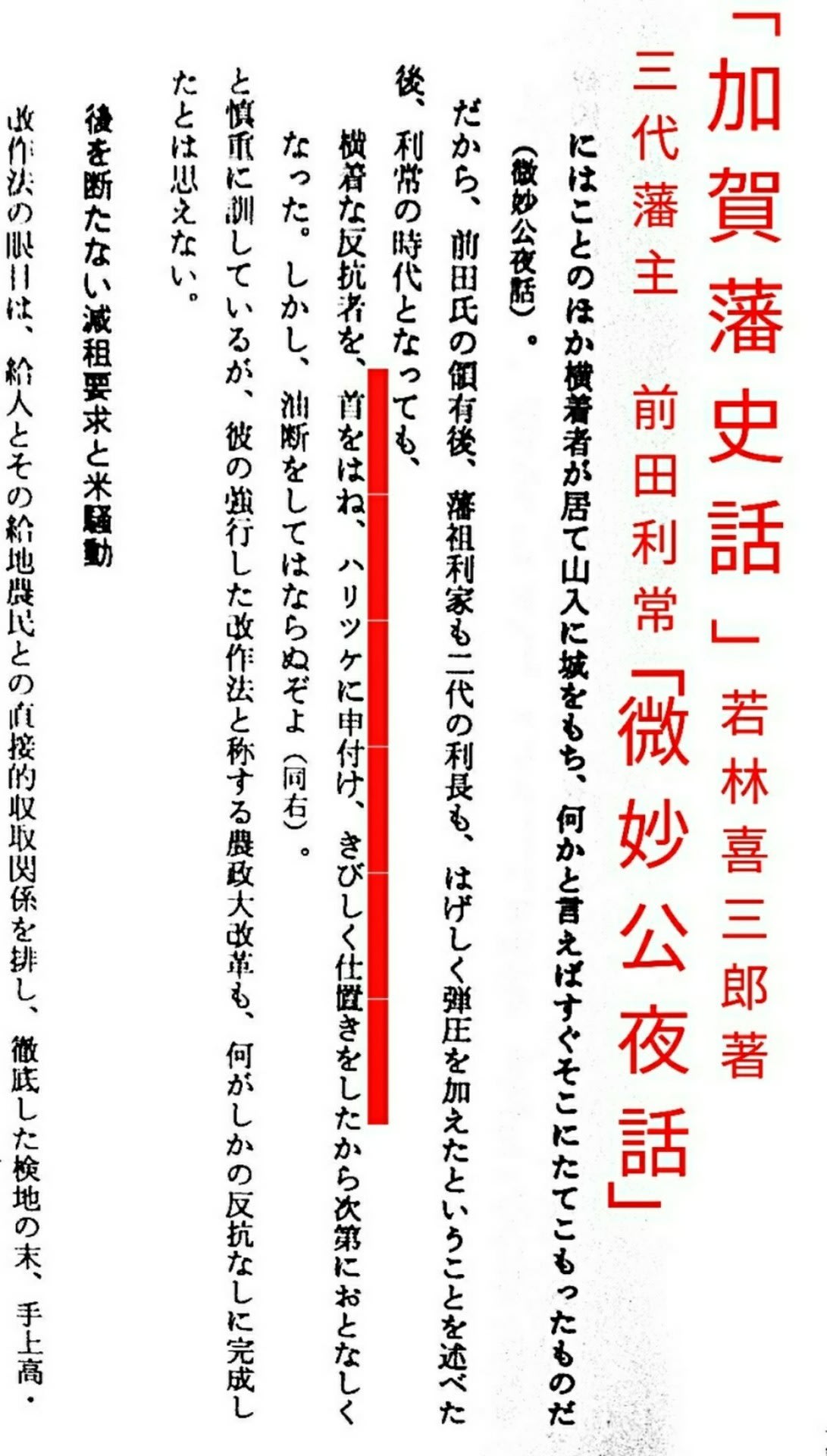

■「高岡市の歴史」は加賀藩の権力を背景にでっち上げられた。

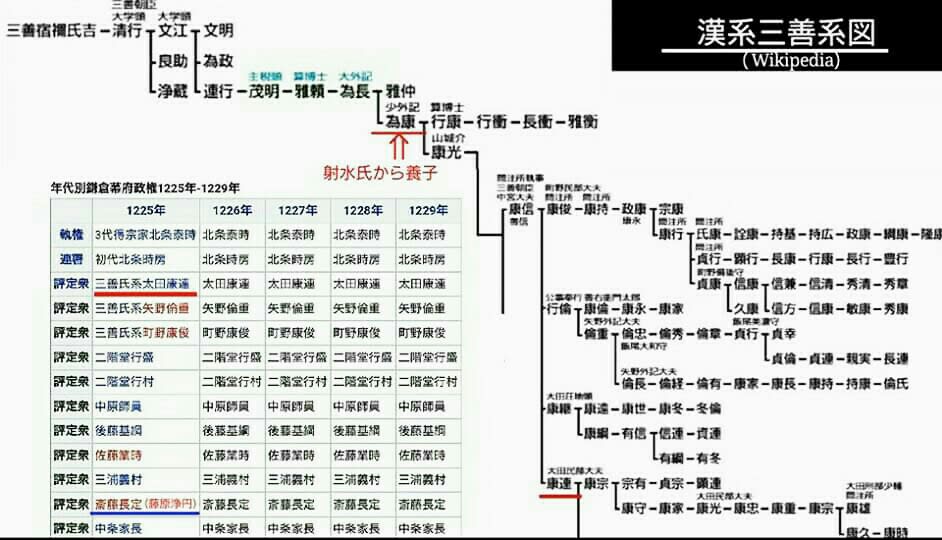

■高岡市の関野神社が主導した「廃仏毀釈運動」で首を切られた「赤丸浅井神社」の別当「川人山鞍馬寺」の墓地。首を切られた沢山の石佛群が遺されている。(※写真は一部分)

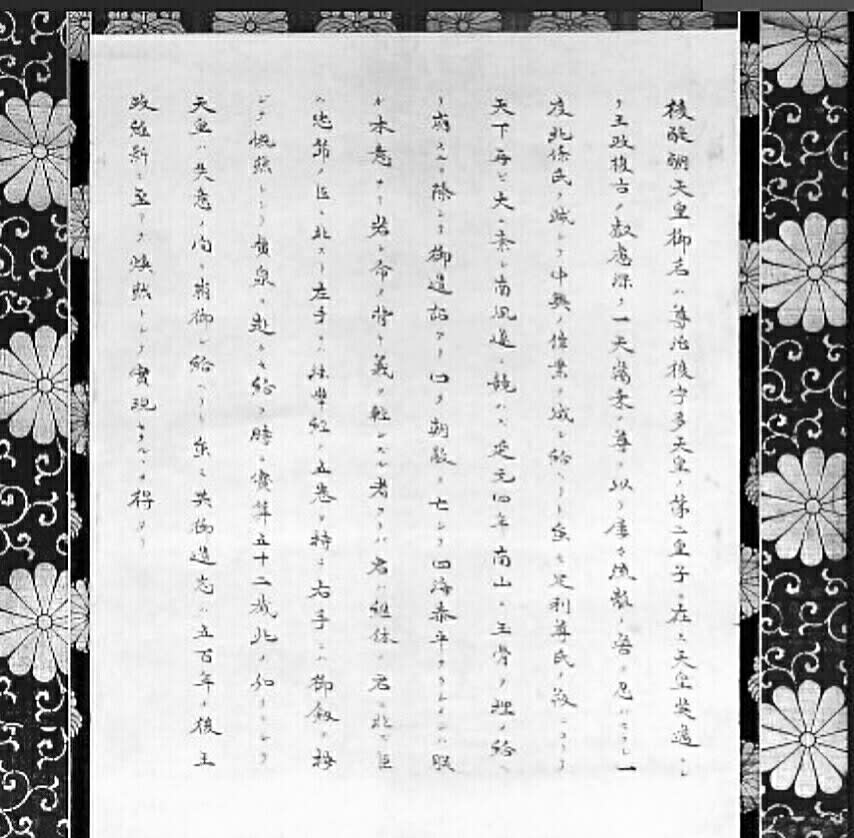

■高岡市の中心部に「前田利長」を神霊とする「関野神社」が在る。「前田利家」が「菅原道真」の子孫とされて「天神信仰」が浸透し、「前田家」は「天神」として天皇を上回る「鳳凰の化身」として喧伝された。その精神は「高岡」の命名由来にも繁栄している。

この神社の「関守一」は、天保元年十二月十三日に「関野神社」境内で生まれ、上京して国学を学ぶ。国学は明治維新と精神的な深い繋がりを持っていた事から維新政府との関係が生まれる。帰郷後に「越中社家触頭」に就任し、慶応三年四月従五位上下総守になる。明治元年三月に「金沢藩神祇取調係」になり上京して神祇官に就任した。帰高の後に神祇係として祭典式編修を担当。関野神社神職の兄の豊後守が退職を希望するが、自らは「川巴良諏訪神社外村社五社」の祠掌となり、「射水神社」の権宮司に就任。次いで新川県下神道事務局副長を兼ね、九月「射水神社」を高岡古城公園内に遷座した。

■明治元年三月に明治政府は「神仏分離令」を出し、これを受けて金沢藩は二年三月「今般、御一新に付き神仏混淆の義は廃され候う旨仰せ渡され候うに付、立山権現の称号を廃され雄山神社と相唱える。」として先ず立山権現管下の芦峅、岩峅寺から神仏分離に着手した。越中では射水の二上権現、赤丸村の赤丸浅井神社、砺波の医王山修験道の諸寺が在った。

高岡市の関野神社の神主「関守一」は金沢藩の越中社家触頭の地位に在り、藩命を受けて上京し、神祗官と打合せして帰藩した後には「神仏取り調べ係」に成った。関守一は先ず、芦峅、岩峅両寺から社僧に還俗願いを出させ、砺波郡の修験道40ケ寺の山伏に還俗を勧告した。五月には野尻村の法厳寺以下の半数は還俗を誓い寺号を廃して神職と成る事を選んだ。そこで、神式にのっとり両部神道の本尊仏像や仏具等を社殿から外へ放り出した為に住民の怒りが爆発した。そこで、仏像代わりに大きな「神鏡」を造る等して住民を懐柔した。それ迄、住民からの「布施」に頼っていた僧達は神職としての定給も無く、たちまちに生活に困窮した。その為に、仏具や什器、或は建物さえ売却しなければならない程に困窮した。多くの僧達が失業し、由緒有る寺や神社も無住と成って衰退した。戦後の国家神道の廃止はそれを加速して皇室の伝統は軽んじられ、数千年の歴史を刻んだ寺社も衰退した。これが日本民族の精神の荒廃と無政府主義者の個人主義を産み出して日本民族の信仰にまで海外から中傷を受ける情けない民族に堕落した。

全ては薩長主導の明治政府の暴走とそれに便乗した吉田神道主導の「廃仏毀釈」に起因する。

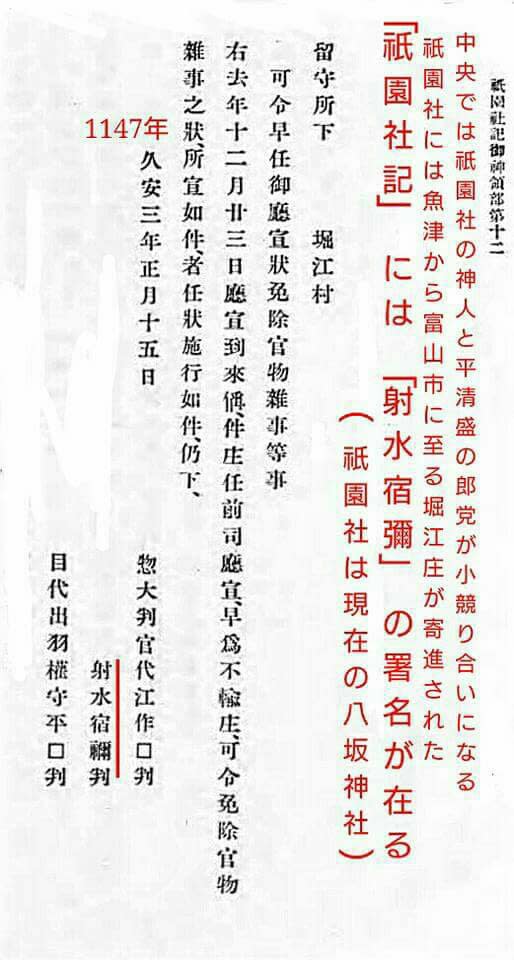

■「延喜式内社赤丸浅井神社」は、天皇家庄園、上賀茂、下鴨社庄園、足利家菩提寺庄園として続いた門跡寺院「聖護院」の末寺で在ったが、全体は「西宝院」と言う山伏が管理していた為に、明治二年には還俗を選択して「川人他治馬」と名乗り、武士の資格を与えられたと言う。

富山藩では過激な「合寺」も行われて、復古神道の平田流神道(※平田篤胤)に心酔した大参事林太仲は「一派一寺」の命令を下して大砲を引き廻して寺院を脅しつけ、各寺の仏像や鐘等を鋳潰して大砲を造ろうと目論んだ。富山近辺の木造の仏像は神通川に運ばれて焼却され、金属類は鋳造所で鋳潰された。この事に怒った各寺院は明治政府に直訴して、明治政府は富山藩庁に善処を命じた。横暴を尽くした林太仲は廃藩と共に逃げる様に東京へ戻り陰棲したと言う。

(※「富山県の歴史」坂井誠一著)

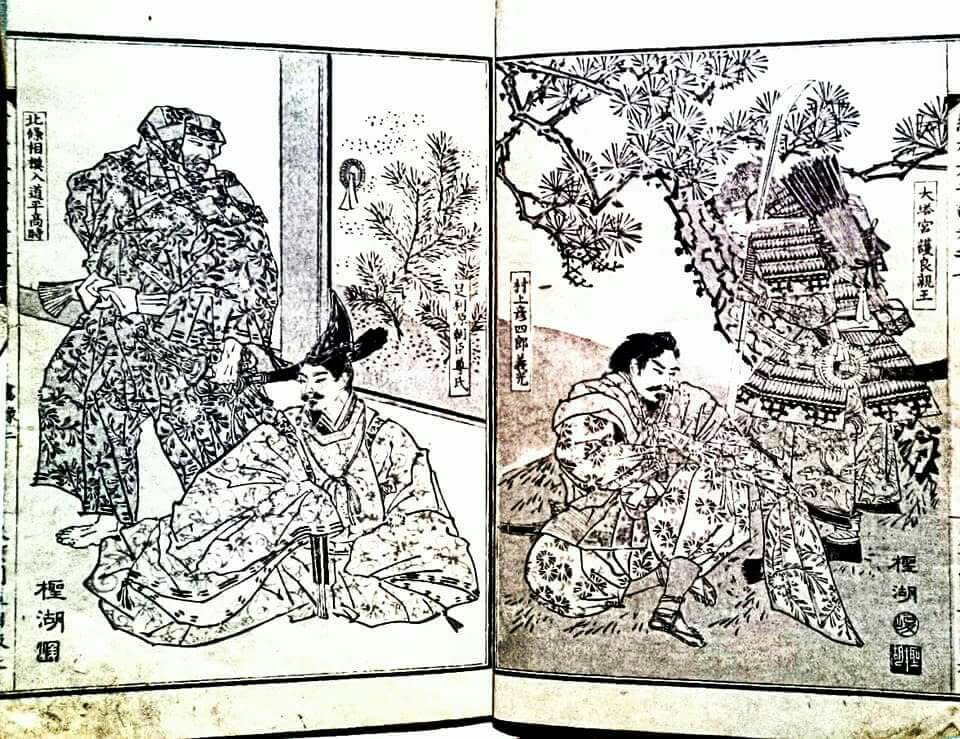

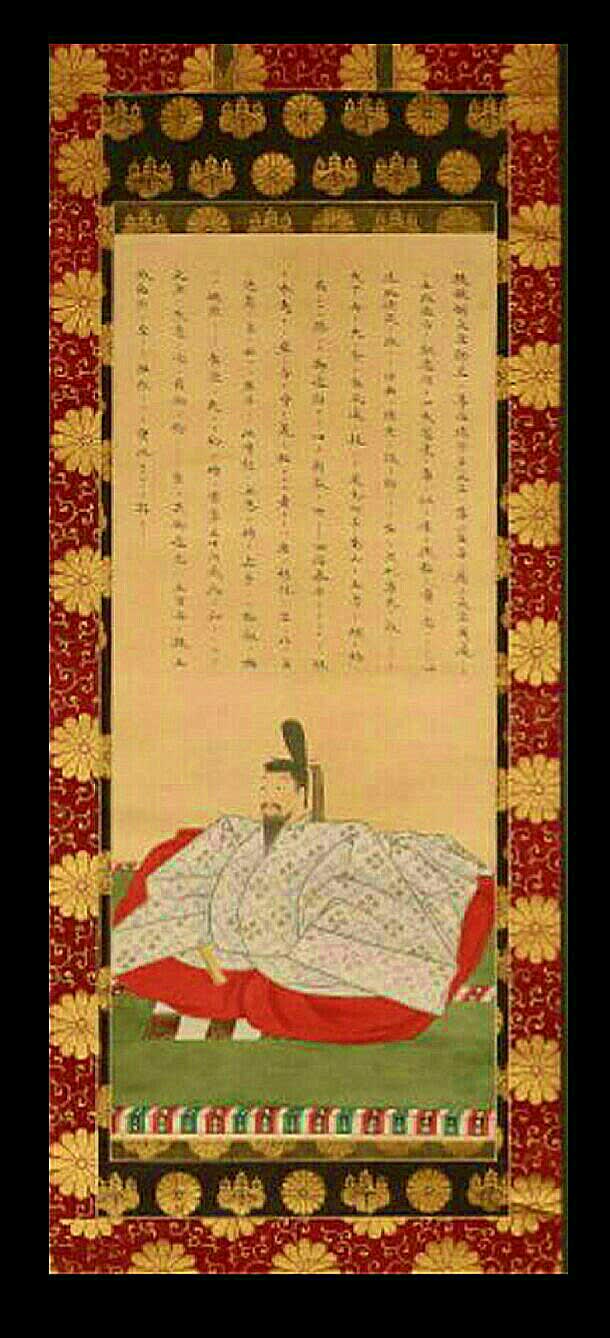

■「明治維新の時に後醍醐天皇の親政を目指した掛軸」(※後醍醐天皇肖像画)

■この様に、明治政府の維新の方針は、本来が後醍醐天皇や後鳥羽天皇が目指された「天皇親政」を目指すもので在ったが、吉田神道の影響や当時の国学思想の影響で、明治維新はあらぬ方向に脱線して、時の政府の威信を背景に、従来の両部神道の廃止だけで無く、この時とばかりに虎の威を借りた社家が自分の都合の良いように神社の再編も目論んだ。明治維新政府は帝国議会で「南朝を正統とする議決」を行い、明治天皇の栽可を受けた。それにも関わらず「南朝の牙城」、「後醍醐天皇の庄園」で在った「五位庄赤丸村」にも「御一新の嵐」が吹き荒れて「延喜式内社赤丸浅井神社」の「別当寺鞍馬寺」の多くの仏像、仏具は放り出され、多くの石仏の首が破壊された。

従来、各寺院が持っていた様々の特権は廃止され、高岡市では正に「前田利長」を祀る「関野神社」に権限が集中して「関野神社神職会」も誕生している。

この時に「延喜式内社二上射水神社」は関野神社の関守一によって二上山から高岡城古城跡に移転させられ、両部神道の二上射水神社の別当養老寺は発言権を奪われた。

■戦争に勝てば全てが許されて後世には何時も嘘やデマが宣伝される。日本でも政権が替われば前政権の痕跡を消そうとする宣伝が行われ、文化や制度、施設の破却が行われた。明治維新でも同じ幕臣が引き起こした革命で勝者に付いた者は自己の立場を有利にする為に真実を封じて嘘を喧伝し、勝側に便乗した者達は居丈高に敗者を攻撃して発言を封じている。明治維新の時の廃仏毀釈は中国の文化大革命以上の暴挙で在り、その暴挙は現在も完全には反省されず、戦後の政権はその思想を温存した。一方では天皇を象徴にして利用して、国民には表面的には「信仰の自由」を示し乍らその中味は「廃仏毀釈の反省」や「真の信仰の回復」は行われていない。その為に国民は精神的な支柱と成る真の信仰を失い漂流し、人間性を失いつつある。その政策は現在も高岡市政に色濃く残っている。元々、その「神道」は天皇の専らする所で在ったが、いつの間にか天皇祭祀を横取りした勢力が時の幕府や政府と結託して国民の精神的な誘導を行う道具にしてしまった。神道は、元々は自然の創造神に感謝する人間の本来持っている敬愛と尊崇から発したもので在ったが、それが民衆の抑圧の為の道具にされてしまった。国民は新年には神社に「初詣出」を行うが誰も「何と言う神が祭られているか」に関係無く神社の建物に対して拝礼する。その行動は時の為政者に対して従属を示していた藩政期と同じ景色だ。心の発露としての拝礼が行われ無い宗教は単に世間に対する「偽善」でしか無い。宗教者は真の教義の説明や道理、倫理を教える事無く、単に国民に迎合するか、金儲けの「お客」としてのみ表面的に対応してお茶を濁している。「権威の回復」では無く「信仰の回復」こそがこの荒んだ日本を救う為に求められている。

■「延喜式内社赤丸浅井神社」の神官は元、「西宝院」と言う聖護院派の山伏で在ったが、明治二年に還俗して「川人他治馬」と名乗り神道の神官に成った。

赤丸浅井神社背後の「丸形の墓標は神官川人家の墓」で、多くの石仏群や石の墓標は「西宝院」の時代のもの。石仏群は全て首切られ、後にセメントで修復されている。

■明治維新はかくも酷い宗教弾圧に変質した。現在も、明治維新の時の廃仏毀釈によって多くの名刹がその由緒を封殺され、神社でもこの時の異変に声を挙げる神職も少ない様だ。元の両部神道の神社は現在も声を抑えてその歴史を封印している。寺院でも、利長の菩提寺の瑞龍寺や前田家と縁組して提携していた勝興寺等は現在も高額な公費で修復され、その名目には「歴史のまちづくり」の口実が使われる。でっち上げの歴史を検証する事も無く、資料編も無い小説の様な「高岡市史」をバイブルとして「高岡市の歴史のまちづくり」は「前田教」と言う宗教に毒されて進んでいる。「高岡市の歴史に1600年以前は必要無い」と高岡市の幹部は公然とウソ吹く。一部の元の豪商や地元有力財界人達はその特権を吹聴して「高岡市の歴史は我々が作り上げた。」とでも言いたげだ。それは、市民の目をふさぎ、耳をふさぎ、口を抑えて来た一部の連中と官僚達の独善的な発想でしか無い。それが高岡市の目に見えない「岩盤規制」に成っている。毎年、人口が1000人近くも減少しても、高岡市は気にも掛けず、企業誘致や企業振興の施策も行わない。只、「前田教」にすがり、偽の観光地をでっち上げて全国から観光客を呼び、労せずして金儲けをしようとする「高岡商人の魂胆」が見え見えである。何処かの誰かが「富山県民の閉鎖性」を訴えてゴウゴウたる県民の非難を浴びたが、「釜の中の茹で蛙」は熱湯に成る迄気付かないのだろう。「お友達の政治」ではせいぜい皆で公費からお揃いの靴を新調する位が高岡市の政治レベルでしか無いのだから……。これが、この民度の低さが全国からのブーイングに成っているのだ。

■高岡市では、正に全ての高岡市の歴史はこの「関野神社由緒」に集約されて、事実は全て封殺され、それが現在も「高岡市の正史」と信じ込まされて、高岡市自体がその虚偽の由緒を喧伝し、様々な観光地をでっち上げている。又、高岡市の著名な祭りの「御車山祭り」は元々、越中宮極楽寺所縁の祭りで在ったが、現在は関野神社の祭礼だとされている。何と、「後醍醐天皇皇子宗良親王」所縁の熊野信仰すら、現在は関野神社の信仰だとされている。

(※「越中宮極楽寺由緒」参照)

高岡市では、明治維新から遥か遠い現在に於いても、憲法に認められた「信仰の自由」や真実を学ぶ為の「教育を受ける権利」すら保証されず、高岡市の各部局はウソの情報を流して市民や児童達の耳をふさぎ、口をふさぎ、目をふさいでいる。

●この「関野神社由緒」は、当方が原始資料を元に高岡市史の誤りを指摘して説明した時に、高岡市の幹部が「これが高岡市の正史だ。読め!」とばかりに押し付けて来たものだ。

■賢明な諸氏におかれては、様々な原本や真実の歴史を調べて「正確に高岡市の歴史を認識されている」と思う。偽の歴史家や教育者、政治家、官僚達は「原本」も見た事も無く、孫引き、ひ孫引きの郷土史や加賀藩の権力を背景とした偽の歴史史料を恰も真実の如くに語っている。

高岡市の歴史は加賀藩の権力を背景としたファンタジーで有り、その影には大多数の庶民の汗と涙が隠されている事を知るべきだ。又、その為に地域社会は大きく崩壊して限界集落が増え、あたら素晴らしい若者達が終世結婚も出来ない歪んだ社会に成ってしまった。そして、現在も未だ、加賀藩の亡霊が高岡市を覆い尽くして差別と偏見を助長している事を理解すべきだ。

又、行政は多額の税を浪費せずに真の公正な地域社会の再建を図るべきだ。

閉鎖した中心部の商店街に多額の投資を繰り返しても、独裁的な「中心市街地活性化法」によって一部に開発を集中しても最早、大都市との格差は埋めようが無い。それなら寧ろ、地方の特色を生かした「田園都市」を目指したらどうか? 名古屋に近い岐阜市は僅かな間に商業は壊滅して駅前にはマンションが建ち、名古屋のベットタウンとして再生している。しかし、金沢市や富山市に住宅を供給できる程、両都市にそのニーズは無い。とすれば、誰かが言った様に広く日本や世界に目を向けた開発を志向するしかあるまい。本家の前田家のお膝元の金沢市では「世界の金沢市」を市のスローガンに、パリやローマ等の世界レベルの観光都市の構築に邁進している。しかも、金沢市では「前田家の権威による観光開発」だけで無く、新しい現在の市民の視点に立った新しい都市作りと情報の開放に依る観光開発を目指している。金沢市の観光開発は高岡市とはレベルの異なる段階に進んでいる。公共交通の高速化で、「ストロー現象」の為に金沢市によって一番影響を受けるのは高岡市である。しかし、高岡市にはその危機感すら見受けられず、高岡市では相も変わらず「加賀藩のお陰様」の精神と「お友達政治」でお茶を濁している。発展の無い都市は消滅する。一時期、高岡市には多くの企業が進出したが、近年は企業誘致にも力を入れていこなかった。どの都市でも都市の消滅を防ぐ為に市長自らが鞄に企業誘致のパンフレットを入れて各地の有力企業に日参して企業誘致を行って来た。しかし、驚く事に、高岡市は企業誘致を自ら行う事無く、「企業誘致は商工会議所が担当する」と逃げ回り、責任転嫁をして来た。その結果、加速的に人口の激減、企業の撤退が続き、市街地もゴースト化した。何時までも加賀藩の亡霊に頼っている間に、高岡市は廃墟に成った。近年の市長は口先だけのゴマ化しに終始して、お友達企業や高岡市の有力企業寄りの政策に終始してきた。その結果、決定的に税源不足に成り、市役所職員の給料削減や施設の削減にのみ熱心に成り、帳尻合わせにのみ終始している。最早、財政破綻した夕張市の前段階に成っている。その基本は短期間しか存在しなかった「高岡城」が無くても、金沢と同様に「前田家のお陰」、「歴史都市」と称して怠慢を重ねて来た。一刻も早く、この誤った歴史観を替え、現実的な政策を採るべきだ。今こそ高岡市の職員は廃仏毀釈の時に歪められた「御車山祭り」や「二上射水神社」等の【由緒】を直視して、加賀藩は越中を占領地、収奪の地域として認識していたに過ぎない現実を知るべきだ。前田家が明治維新後に編纂した「加賀藩史稿」には「税金は越中に依存していた」と明確に記されている。特に、越中西部の小矢部川以西の地域は60~75%迄の高額な課税を明治維新に成る迄続けて来た。県内各所の道路や河川の傍に在る「地蔵尊」は、この過酷な収奪の結果、自殺した民衆の成仏を願う為に築造されたものが多い。自殺した者はその集落で始末をしなくてはならず、「村人は川に流れて来た遺体を竹の棒で下流に押し流した」と古老は云う。これが高岡市の「町衆」(※実際は単なる豪商)が「お陰様」と崇拝する加賀藩の政策の実体なのだ。「高岡市」は教育委員会が主導して市役所組織を挙げ、高岡市民が真実の歴史に目覚めない様に、【高岡市の歴史は1600年以後の歴史しか無い】と喧伝し、【「高岡市」は「鳳凰鳴けり 高き丘に」の詩経の一節から名付けられた。】と喧伝している。これは、富山新聞発行の「富山県大百科辞典」に拠れば、元々は皇室庄園で在った赤丸村から移転した高岡市関町の「総持寺」の「山号」で在ったと記載されており、その山号を取り上げて瑞龍寺は「高岡山瑞龍寺」と名付けたと云う。高岡市の広報に確認しても「その根拠資料は無い」と回答している。「高岡市史」には何処の郷土史にも在る「資料編」が無い。全くの「偽書」の「高岡市史」を高岡市の行政は市民統治の為に利用して市民を騙し続けている。その背景には、加賀藩を背景に横暴を極めた関野神社等の「吉田神道」の画策が在った。京都の「吉田神社」を頂点とする「吉田神道」は歴代の政権に取り入り、徳川幕府には「神社・祢宜諸法度」を制定させて、全国の神社の神官の任命権を得て、両部神道の古い寺院から神社を簒奪する運動を激化させた。高野山や比叡山や歴史の在る古い寺院には、敷地内に神社を設置するのが一般的で在り、赤丸村の聖護院派山伏「川人山鞍馬寺」は「三社権現」形式の【三つの神社を抱える寺院】で在り、「石動山天平寺」は「五社権現」の形を採った。「二上射水神社」の別当寺には「養老寺」が在る。この吉田神社勢力が明治維新の廃仏毀釈の動きに乗っかって、県内の両部神道寺院の廃止に動いた。この時に、両部神道の各神社の由緒も書き換えられた。過激な廃仏毀釈に驚いた明治政府は、改めて過激な運動に注意をしている。しかし、高岡市では、市役所を初め、高岡市を挙げて「加賀藩のお陰様」と唱えて、偽の「高岡市史」迄捏造?して、関野神社の祭礼として「御車山祭り」も「歴史遺産」にしてしまった。この祭りは「越中宮極楽寺由緒」に拠ると、元々、南朝の牙城の赤丸村に後醍醐天皇の皇子「宗良親王」が創建された「越中宮極楽寺」に伝えられた「宗良親王」の使用された牛車を利用した祭りで在った事が記載されている。「二番町」の山車だけは牛車の形の二輪車で在り、後年、造られた他の町内会の山車は祇園祭の「山鉾」と同じ「四輪車」で在る。「二番町の山車」はこの牛車を利用しているからで在り、他の町内会の四輪車の山車は「御神輿」だからで在る。

(※「越中宮極楽寺由緒」の全文は当ブログの別項目に掲載しているので自分の目で確認して戴きたい。)

●「関野神社縁起」の検証

本殿・神明社は延喜式内社「越中国射水郡 加久弥神社」の論社。本殿・熊野社は延喜式内社「越中国婦負郡 熊野神社」の論社。

(※「論社」とは別に「本社」と名乗る神社が在り、「議論されている神社」と言う意味で、殆どが「吉田神道」等の神社が幕府や藩の力を背景に主張している神社。)

▼「延喜式神名帳」には「射水郡 加久弥神社二座」と有り、

加久弥神社[カクミ]2座 の説明として一般的には

①加久弥神社[かくや]「稻倉魂神、天照皇大神」(富山県氷見市神代2676)

②高岡関野神社[たかおかせきの]「伊弉册尊、事解男尊、速玉男命、稲荷大神、前田利長郷」(富山県高岡市末広町9-56)、

とされる。

★関野神社縁起では

本殿が3棟あり、それぞれ以下の神を祀る。

『神明社』(国常立尊、保食神、天照皇大神、三毛入命)

『熊野社』(伊弉冉尊、事解男命、速水之命)・相殿(素盞嗚命、軻遇突智)

『稲荷社』(稲倉魂命(稲荷大神)、菅原道真公、前田利長公)

・「加久弥神社」は「延喜式内社の神明社」と説明している。

・「高岡神社」の祭神は「稲荷大神」としている。「稲荷大神」は言うまでも無く「伏見稲荷大社」の事で有る。

・「熊野社」の祭神は「伊弉册尊イザナミノミコト」とされて、併せて「事解男尊」を祀るとされている。「事解男尊」は熊野社に祀られる前から伊勢神宮ではそれより早くから、御倉神(みくらのかみ)として祀られていた。熊野三山の「熊野速玉大社」の祭神は「伊弉諾尊イサナギノミコト」で有り、熊野三所権現は「伊弉册尊、速玉男尊」を祀る。『日本書紀』には「伊弉冉尊」が死んだとき熊野の有馬村(三重県熊野市有馬の花窟神社)に祀られたとされ、熊野信仰の原点とされる。

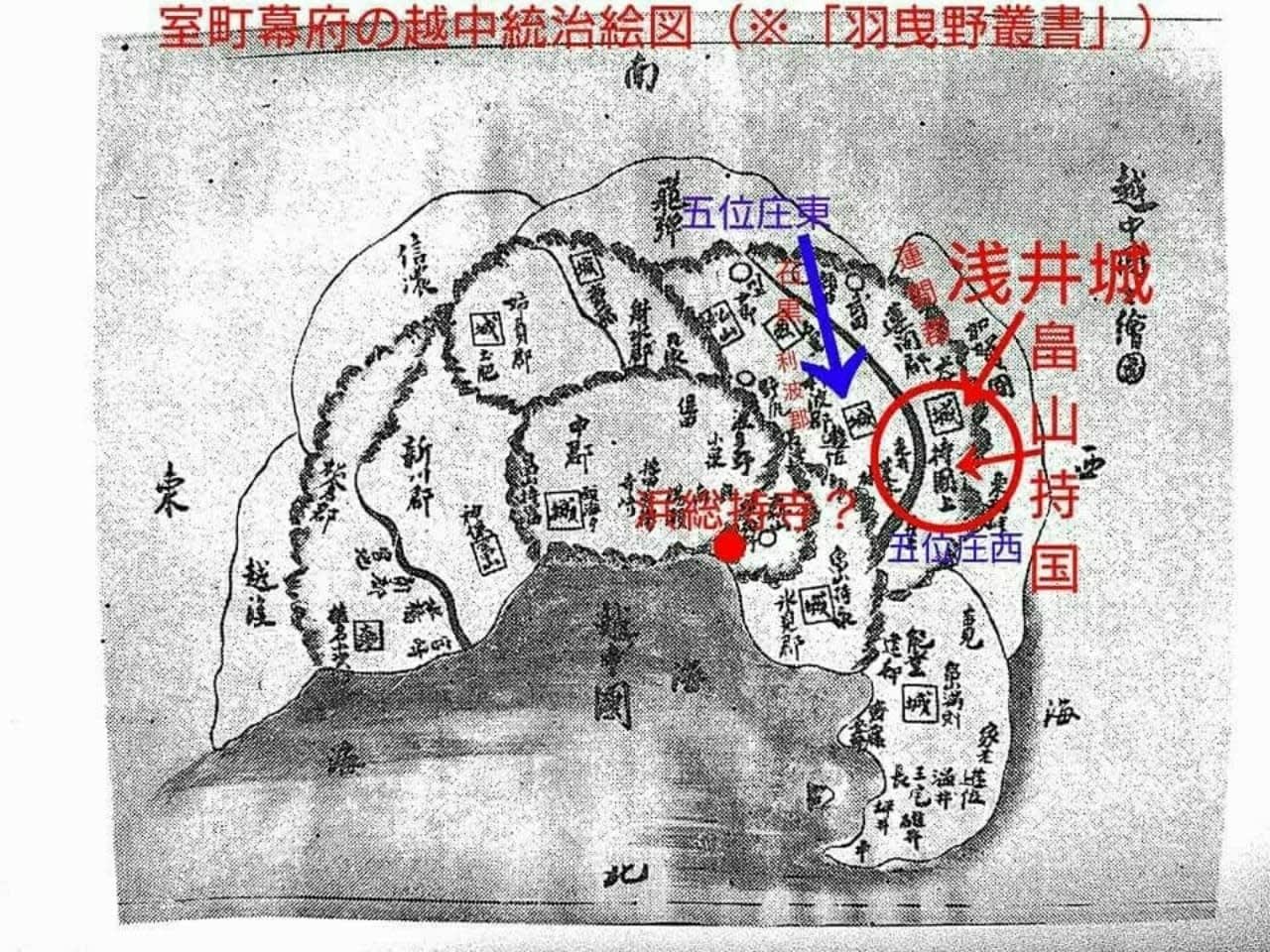

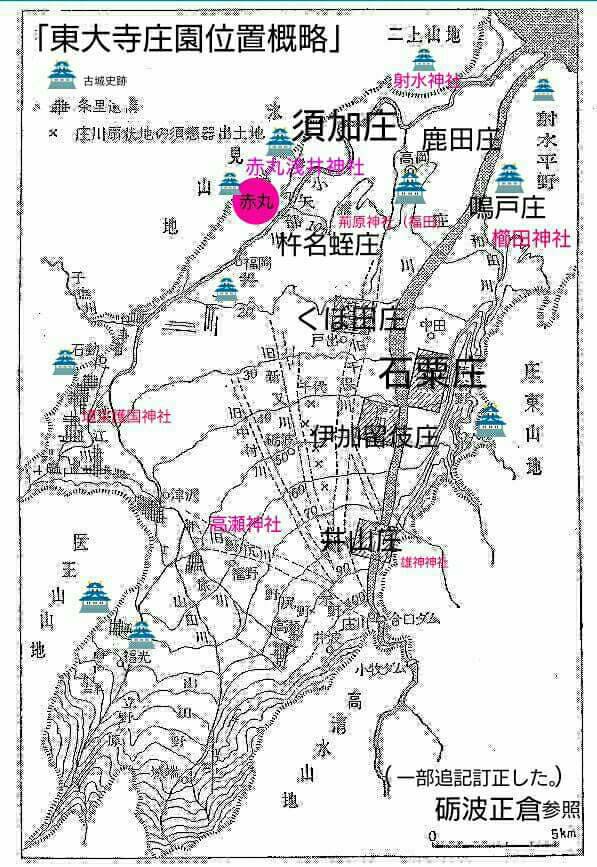

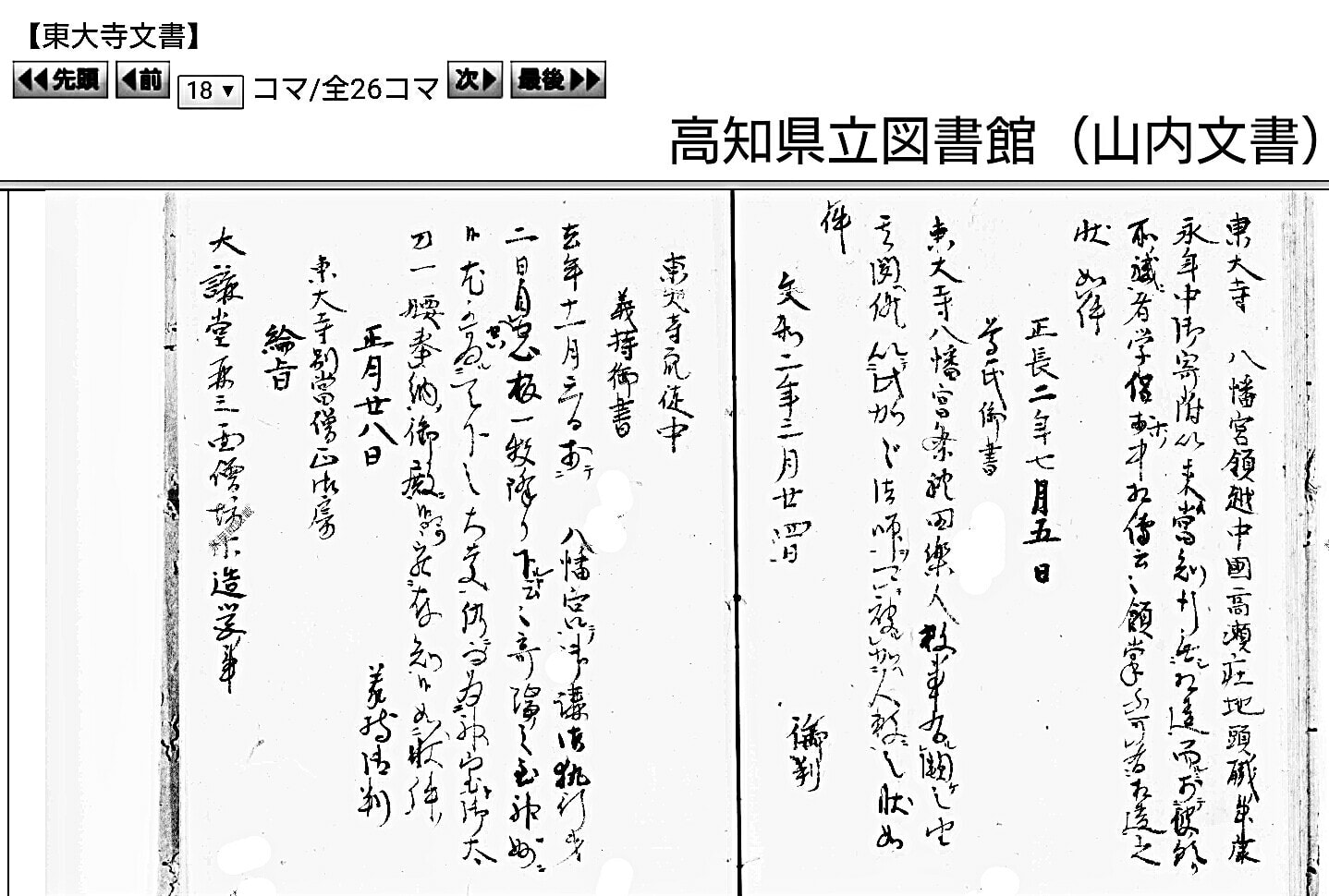

■「延喜式神名帳」(江戸時代の写本→越中利波郡・射水郡の延喜式内社)

■「先宮熊野社と関野神社の騒動」を伝える「越中宮極楽寺由緒」

(※「越中宮極楽寺」は、後醍醐天皇皇子の宗良親王が信仰されて後醍醐天皇の庄園「越中吉岡庄」に勘請されたとする「熊野社」を祀り、高岡市熊野町の「先宮熊野社」はこの時に勘請された古い神社として、「前田利長」が「先宮」と命名して崇敬したと伝える。「関野神社」はこの「先宮」が関野神社のものだと主張して勝手に「先宮」を名乗った為に騒動に成った。)

■「先宮熊野社」(高岡市熊野町)は後醍醐天皇皇子の宗良親王が勘請されたと伝える古い神社だ。

■高岡市の「先宮熊野社(高岡市熊野町)」の由緒を伝える加賀藩記録

▼しかし、曾て、関野神社が熊野社として「先宮熊野社」(本家の熊野社)の篇額を掲げた時には、高岡市熊野町の「熊野社」が「先の宮の本社は熊野町の熊野社だ」として氏子が押し掛け、その篇額を取り除いたとされ、又、曾て「加久弥社」の篇額を掲げた時には氷見市神代の「加久弥社」の氏子が押し寄せて篇額を取り除いたと伝わり、この神社の由緒には様々な論争を含んでいる。

※「延喜式内社赤丸浅井神社」の摂社の「石堤浅井神社」も加賀藩時代に「本社」を名乗り神社簒奪を図ったが、加賀藩の裁定で「石堤浅井神社の敗訴」が確定して、摂社拝殿からの吉田神道の祭壇祭具の撤去を命じられている。

徳川幕府が伊勢神道に対抗して吉田神道と組み「唯一神道吉田神道」を保護した事から、全国で古い神社の簒奪が発生して、吉田神道は神職の任命権を与えられた事から、その力を使って全国の神社を支配したと言われる。

▼「高岡市御車山祭り」の「御車」は「豊臣秀吉が後陽成天皇を聚楽第に迎えた時に使用した車を前田利家が拝領してそれを市民に与えたのが始まり」としているが、高岡市の古刹の「越中宮極楽寺」では、南北朝時代に後醍醐天皇の庄園の「吉岡庄(赤丸村)極楽谷」に後醍醐天皇の皇子宗良親王が入られて「極楽寺」を創建され、二百数十年間は赤丸村に在ったが、「宗良親王」が県内を巡航された時に使用された車を極楽寺で保管していたものを何時か庶民が「曳き山」として曳き廻したのがこの「曳き山祭り」の原点だと伝えている。その証拠に現在も祭りの始めに町内役員が正装で「極楽寺」へ拝礼している。

(※「極楽寺由緒」はこのブログ内で全編公開しています。)

▼前田家は金沢市尾山町に氏神として「尾山神社」を祀っているが、この神社の祭神は高岡市の「物部神社」と氷見市阿尾城に在った「榊葉神社」を合祀したもので、何れも越中の神々で在り、「前田家」が祖先を「物部氏」とする事から来ている様だが、前田利家が越中に入る前には「神々への信仰が無かった」ものか? 何故、加賀藩は各地の神社を簒奪し続けたのか?

金沢市や旧富山市、旧高岡市に加賀藩が動かした著名な寺院も越中五位庄から動かしたものが多く、加賀藩が庶民の信仰や文化を取り上げて、加賀藩のコントロール下に宗教を置いた事が解る。