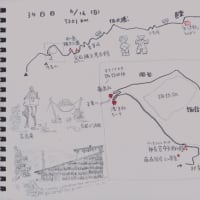

水戸城をあとにして、かつての江戸街道のほうに向かった。

柳堤橋から、水戸城址をふり返る。

正面の森がそれ。

橋のたもとから先に、備前掘が今に残る。

くねくねと曲がった備前掘をたどると、水戸城下から江戸街道の起点となる、銷魂橋にさしかかる。

魂消橋とも書かれたりもし、呼び方は「たまげばし」。

この橋の手前が水戸の御城下で、先は吉田村となる。

江戸時代、高札が立った場所でもあり、今と違って、人の往来が盛んだったことだろう。

橋を越える県道は、今では真正面に進んでから右に折れ、吉田神社の下まで続く。

しかし、かつての街道は、橋を渡ると備前掘沿いに右に曲がり、100mほど進み、

この先を斜め左に折れて、

この先を斜め左に折れて、

そこから、真っすぐ吉田神社へ。

そこから、真っすぐ吉田神社へ。

吉村昭『桜田門外の変』の冒頭は、安政4年(1857)の正月。

東海道筋で捕らえられた谷田部兄弟が水戸の城下へ護送される場面からはじまるが、その場面はまさにこの景色って言うことになる。

その、吉田神社。

常陸の三ノ宮である。

ちなみに鹿島神宮が一ノ宮、静神社が二ノ宮。

静神社の神主は、桜田門の襲撃にも参加している。

この神社、創建は5世紀(顕宗天皇か仁賢天皇の御世)に遡る。

遠い昔、この神社の崖の下まで海だった。ヤマトタケルの東征の際、この地に上陸したのが神社の由来らしい。

岸に植わっていた藤の蔓に舟を結わいつけたので、その名残りで今でもすぐ下の地名は藤柄町という。

境内から那珂湊方面を望む。

境内から那珂湊方面を望む。

なるほど、この近くまでが海だった面影はある。

ここの神官によると、「水戸」の名は「港」がなまったものだとか。

「みなと」。「な」は今でいう「の」。つまり、もともとは「みのと(水の戸)」。

水の入ってくる入り口、というわけ。

ついでに、吉田って名前の由来を聞くと、「嘉い田んぼ」だそうだ。

ヤマトタケルでも、吉田神道でもなかった。

ご朱印

ご朱印

さて、話は銷魂橋に戻る。

「桜田門外の変」冒頭の場面から7年、その襲撃実行から4年の、元治元年(1864)のこと。

水戸藩は藩主慶篤が父ほどのカリスマでもなく凡庸で、相も変わらず尊攘派と門閥派の抗争の真っ只中。

その内紛は、のちに天狗党の乱ともいわれる、元治甲子の乱へと発展した。

そのとき、藩内の混乱を収拾すべく、慶篤の名代として城下に入ろうとした頼徳軍と、それを拒む市川率いる門閥派がにらみ合ったのもここのあたりということになる。

頼徳としては、名代に対してなんたる仕打ちぞとばかり白黒つけたいところだったろうけど、さすがにお城下を戦場にするのは忍びなく、このあと那珂湊へと後退する。

そののち、完全に城下を掌握した門閥派。

彼らによる尊攘派や天狗党の残された家人への懲罰はすさまじいもので、罪もない妻女やいたいけな男児など、晒し首むなどのごたらしい姿で見せしめにあった。それもこのあたりらしい。

なんとも、消し去るのも難儀なほど業の深い魂が漂っていそうである。

つづく

柳堤橋から、水戸城址をふり返る。

正面の森がそれ。

橋のたもとから先に、備前掘が今に残る。

くねくねと曲がった備前掘をたどると、水戸城下から江戸街道の起点となる、銷魂橋にさしかかる。

魂消橋とも書かれたりもし、呼び方は「たまげばし」。

この橋の手前が水戸の御城下で、先は吉田村となる。

江戸時代、高札が立った場所でもあり、今と違って、人の往来が盛んだったことだろう。

橋を越える県道は、今では真正面に進んでから右に折れ、吉田神社の下まで続く。

しかし、かつての街道は、橋を渡ると備前掘沿いに右に曲がり、100mほど進み、

この先を斜め左に折れて、

この先を斜め左に折れて、 そこから、真っすぐ吉田神社へ。

そこから、真っすぐ吉田神社へ。吉村昭『桜田門外の変』の冒頭は、安政4年(1857)の正月。

東海道筋で捕らえられた谷田部兄弟が水戸の城下へ護送される場面からはじまるが、その場面はまさにこの景色って言うことになる。

その、吉田神社。

常陸の三ノ宮である。

ちなみに鹿島神宮が一ノ宮、静神社が二ノ宮。

静神社の神主は、桜田門の襲撃にも参加している。

この神社、創建は5世紀(顕宗天皇か仁賢天皇の御世)に遡る。

遠い昔、この神社の崖の下まで海だった。ヤマトタケルの東征の際、この地に上陸したのが神社の由来らしい。

岸に植わっていた藤の蔓に舟を結わいつけたので、その名残りで今でもすぐ下の地名は藤柄町という。

境内から那珂湊方面を望む。

境内から那珂湊方面を望む。なるほど、この近くまでが海だった面影はある。

ここの神官によると、「水戸」の名は「港」がなまったものだとか。

「みなと」。「な」は今でいう「の」。つまり、もともとは「みのと(水の戸)」。

水の入ってくる入り口、というわけ。

ついでに、吉田って名前の由来を聞くと、「嘉い田んぼ」だそうだ。

ヤマトタケルでも、吉田神道でもなかった。

ご朱印

ご朱印さて、話は銷魂橋に戻る。

「桜田門外の変」冒頭の場面から7年、その襲撃実行から4年の、元治元年(1864)のこと。

水戸藩は藩主慶篤が父ほどのカリスマでもなく凡庸で、相も変わらず尊攘派と門閥派の抗争の真っ只中。

その内紛は、のちに天狗党の乱ともいわれる、元治甲子の乱へと発展した。

そのとき、藩内の混乱を収拾すべく、慶篤の名代として城下に入ろうとした頼徳軍と、それを拒む市川率いる門閥派がにらみ合ったのもここのあたりということになる。

頼徳としては、名代に対してなんたる仕打ちぞとばかり白黒つけたいところだったろうけど、さすがにお城下を戦場にするのは忍びなく、このあと那珂湊へと後退する。

そののち、完全に城下を掌握した門閥派。

彼らによる尊攘派や天狗党の残された家人への懲罰はすさまじいもので、罪もない妻女やいたいけな男児など、晒し首むなどのごたらしい姿で見せしめにあった。それもこのあたりらしい。

なんとも、消し去るのも難儀なほど業の深い魂が漂っていそうである。

つづく

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます