新宮生まれの作家、中上健次。

彼が自らの生まれ故郷の紀州を、半年以上掛けて聞き取り歩いたルポルタージュである。

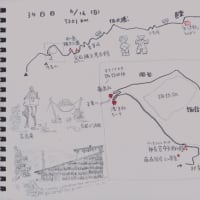

新宮に始まり、東は松阪、西は和歌山市。紀ノ川を上って吉野も御坊も訪ね、十津川も行く。

地域に残る風俗風習を探し歩いた先人といえば柳田國男や宮本常一がいて、故事や事跡を訪ね歩いた達人に司馬遼太郎がいるが、中上の歩く場所は違う。

その取材対象の基準は、作者の言葉で言うところの「差別と被差別の回路」だ。

その回路とは、差別のあるところを察するアンテナ、スイッチだと言い換えてもいいと思う。

中上は、その敏感なアンテナを持ち合わせ、被差別の民から言葉を引き出すスイッチを持つ。

中上は、はじめに言う。

「私が知りたいのは、人が大声で語らないこと、人が余所者には口を閉ざすこと」だと。

その言葉のとおり、各所各所で次から次へと、数え切れないほど何人もの人々から聞き取りを行っている。

ほとんどの人が実名で登場し、自身の生い立ち、土地の因習、関わった人間などを、赤裸々に中上に語る。

「余所者には口を閉ざすこと」を、たわいもないくらいにぽろぽろと。あたかも、ホントは誰かに聞いて欲しかったのだといわんばかりに。

なぜ、中上にそれを語るか。それは中上自身が、彼らとおなじ民であるからだ。

余所者ではなく、身内という意識が、彼らに多くの言葉を語らせているのだろう。

中上は、紀州を「神武以来の敗れ続けてきた闇に沈んだ国」といい、「冷や飯を食わされ、厄介者扱いされてきた」のは、半島であるが故だともいう。

それは自分自身が世間から受けてきた反応とも取れる。なんとも、自虐的な自己評価だ。

たしかに中上の生い立ちを知ると、その思想の根っこをみる思いがする。

(以下、wikiより抜粋)

和歌山県新宮市に父・鈴木留造と母・木下千里との間に生まれる。

千里が健次を妊娠中、留造が他の女性を2人妊娠させていたことが発覚する。

千里は留造と離別、一人で健次を産む。

千里に去られた留造は、妊娠させた女性のうちの一人と結婚、健次の半年違いの妹にあたる女児が生まれる。

さらに留造は、この女性との間に2人の男児をもうける。

一方、千里の方も前夫の木下勝太郎との間に5人の子をもうけており(このうち健次のすぐ上の兄にあたる子供は幼くして病死)、

留造と別れたあとは女手一つで行商をしながら、子供たちを育てる。

やがて、男児一人を連れた中上七郎と出会い、末子の健次を連れて別の家で同居、4人での生活をはじめる

(千里の他の子供たちは、元の家にそのまま暮らしており、千里はここに通って食事の世話などをしていた)。

健次が中学生の時、千里は健次とともに中上七郎のもとに入籍した。

したがって中上健次は「母方で言えば三男、父方で長男、戸籍上で長男、育った家庭では次男という複雑極まりない状態」(『又三郎』)で

少年期を過ごしたことになる。・・・

感受性を養う少年期に、これだけの時間を過ごしているのだ。

間違いなく、今の僕でさえ、このときの中上ほどの鋭敏な神経を持ち得ない。

そんな人間が、成人して考えることや書く文章がどこか左巻きになっていくのも頷ける気がしてくる。

中上は、差別とは「暴力でありエロチシズムであり美である」という。

もしも、差別というものがほんとうに、中上の言う暴力、エロチシズム、美、であるならば、それはむしろ甘美なものなのではないかと思ってしまう。

そう、中上にとっては、差別の現場を聞き取り歩く作業は、まるで麻薬のような、苦痛をともなう甘美なしろものであったのかも知れない。

『皆ノ川』の稿では、数軒の家が共同出資してはじめた養豚事業を、「皆ノ川コンミューン」「皆ノ川ソヴィエト」と名づける。

ソヴィエトを、浄土とも、楽土とも言い換える。

たしかに、格差をつくらない共同生活は、浄土ともいえる。

となると、極楽浄土は共産主義の理想の形という言い方も出来なくもない。

『紀伊長島』の稿では、赤羽川に沿って上流の集落・志古奥(注:志子奥の間違いか)を訪ねる。

(以下、本文より抜粋)

私の坐っている土手にはまんじゅしゃげが日を受けて緋色の花弁を開いていた。

その志古奥という土地を単に通過する者でしかない私だが、妙になつかしい。

ゆっくりと藁をかき集めて火を立てようとする女を見て、この旅で私が見たい、知りたいと求めて来たのは、こんな光景だ、と思う。

どこにでもある風景である。

そして私は、このどこにでもあるなつかしい稲の煙のにおい、女性ではなく母親のような女の立ち働く姿を見て、

この光景を、回路にかけて分光する事がむごい事だと思った。

いや、この旅は、そのむごい事をする覚悟で出た旅だった。

「回路にかけて分光する」とは、端的に言えば、被差別の人々の生活を文章に起こすということ。

緋色に萌えているまんじゅしゃげ(彼岸花)に似た情念に突き動かされたような、中上の言うその覚悟とは、

彼が自分自身の出自に向き合う覚悟を決めてきた旅だと宣言しているようだった。

僕は、この、かっこよくもなんともない文章の中に、中上の只ならぬ覚悟を感じ、惹き付けられてしまった。

『松阪』の稿では、食肉センターを訪ねる。

ここでは、人ではなく「牛」を彼の回路にかけている。豚ではダメのようだ。

「物であって生き物である牛をする事こそ、見ることが不可能な闇と光を同時に視る事とつながると思った。」という。

彼は、牛を何かに見立てたのか。それはおそらく、社会の下敷きにされてきたをみているのではないか。

『伊勢』の稿では、右翼について考察する。

読みながら、伊勢は右巻きで熊野は左巻きで、ひとつ山並みを越えただけでずいぶんと違うのだなと思う。

『和歌山』の稿では、逆差別の現状を取材する。

のボスが、無告の民(民)の味方を装いながら、実は食い物にする現状を。

いまの福島に、そんな連中がいることを思い出しつつ。

中上はその生涯、ひとつの姓にとどまらなかった。スズキ、キノシタ、ナカウエ、ナカガミ。自らに冠する苗字がないともいう。

作家名のナカガミこそ、彼にとってペンネーム(=仮の姿)と同じであったのかもしれない。

まるで、『天王寺』の稿で、貴賎混沌する場所(天王寺)から紀伊半島を見つめ、「私はいま、彼方にて、此岸を見ている」といっている立場のように。

あまりにも、この本の世界は、深く、重く、湿って、粘って、暗かった。

どんよりとした、冷夏の真昼のうす曇の空のように。

光が差し込んでこない、そんな空は、中上の人生のように思えた。

その力量に感服。満足度は8★★★★★★★★

|

紀州 木の国・根の国物語 (角川文庫) |

| 中上 健次 | |

| 角川グループパブリッシング |

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます