九州国立博物館で、ボランティアのおじさんと話したとき、大宰府という都市は、外敵を防ぐ堤防から守られていた、と聞いた。

しかも、その堤防はいまも残っているのだと言う。

それは、水をたたえた濠と土塁からできていて、水城(みずき)と呼ばれていた。

博物館入り口に模型があるというので帰りに見ると、建築中の水城の断面模型があった。

土塁は、ほとんどが人口の盛り土で、全長1.2km、幅77m、高さ約9m。福岡側の濠は幅60m、深さ3~4mもあったようだ。

その築造技術は当然、逃げてきた百済の技術者たちによるものだ。

土塁を通過する官道はふたつ。真っすぐな官道がまるで水城の両端を突き抜けるように、東と西にそれぞれ城門が設けられていた。

東門跡は、その形跡が見られるというので、福岡市内への道すがら立ち寄ってみた。

水城のすぐ北側に駐車場があり、その遺構がよく観察できる。案内板もあった。

目の前の田んぼには、当時、水をたたえた濠があったわけだ。

東門は、そのまま西海道へとつながる国内向けの街道。

西門は、鴻臚館から大宰府へやってくる外国要人用の門。つまり、それぞれの門は使う目的が違う。

西門のそれは、鴻臚館からまっすぐの道ということもあるのだが、第一の理由は、基盤の目に地割した大宰府の南側から朱雀大路を経由させ、あえて街並みを見せる演出らしい。

東門跡の建っていた場所に行ってみると、城門の扉を支えた礎石があった。(画像、撮り忘れ。)

隣には、万葉集の歌碑。

調べてみた。

右、「凡ならばかもかもせむを恐みと振りたき袖を忍びてあるかも」(巻6-965) 遊行女婦児島

(ふつうならば、ああもこうもしようものなのに、あなたは恐れ多い人なので、振りたい袖も我慢しているのです)

左、「ますらをと思へるわれや水くきの水城のうえになみだ拭はむ」(巻6-968) 大伴旅人

(しっかりとした男子だと自認していたつもりの私であったが、別れとなるとこの水城の上で涙を拭うことであるよ)

遊行婦女と書いて、うかれめ、と呼ぶらしい。

名からすると遊女かと思ったが、都人の宴会などに侍る芸妓のことのようで、そういう場にも同席するくらいなので歌も詠める。

まあ、江戸時代の花魁のようにひとかどの教養を備えていたのだろう。

うかれめの児島が人目を忍んで見送りをするのは、大宰府の帥(長官)として8年を過ごした大伴旅人。

その名、たびびとと書いて、たびと。地方任官の多かった故の名前なのかもしれないが、風情のある名だ。

家持の父、といったほうがイメージが付きやすいかもしれない。

天平2年(730)12月。その旅人が帰京しようとするこのとき、66歳。

当時の感覚でいえば老人だ。この歳ともなれば、もう大宰府には戻ってこないだろう。

はたして、すでに妻に先立たれた旅人は、児島とどんな間柄になっていたのだろう?

名残惜し気に水城の上に登った旅人が不覚にも涙を流してしまったわけは、やはり児島への未練だったのだろうか。

すぐ上の公園に上がってみた。

水城跡を眺めてみると、なるほど、まるで長い城壁のような姿だ。しかも、かつてはもっと高かったのだ。

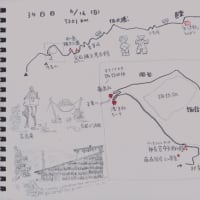

google earthで空から眺めてみた。(南側から北方面へ。手前が大宰府。奥の海が博多湾)

なるほど、これはすごい。上空からでもはっきりとグリーンベルトが認識できる。

水城の東側(画像の右側)をたどっていくと、四王寺山がある。

水城の構造が、四王寺山からつながっている尾根をそのまま利用しているのがよくわかる。 (google earth スクリーンショット)

(google earth スクリーンショット)

違う角度から、再度Google earth。(西から東へ)

水城のつながる先にあるのが、四王寺山になる。

この四王寺山、国家守護の四天王を祀ったことから四王寺山と名付けられた。

そこでは、新羅を呪詛する祈祷が行われていたらしい。

そして山頂には、想定される上陸戦に備えて百済式の山城を構えた。それが大野城。

大野城は、危機の際の逃げ城の役目もあった。

すり鉢状になった山頂は、外枠6.2kmの土塁で囲まれており、9か所の城門があった。

城の跡からは、武器庫のほかに、食糧庫、武器製造の跡などが見つかっており、大規模な籠城戦にも耐えられたことがうかがえる。

結局、幸いにして襲来がなかったのでこの城の出番はなかった。

水城跡の縁を行くと、入り口近くに小さな祠があった。小振りながら、味のある佇まいを見せている。

残念ながら、社額はないのでどの神様を祀っているのか知ることはできなかった。

かつて大宰府は、木曽義仲に都を追われた平家一門や、後醍醐天皇に敗れた足利尊氏など、畿内の戦で負け戦をした武門が逃げ込んできた土地。

時代が下がって、幕末に失脚した三条実美ら尊攘派公家7人も、ここを拠点とした。

九州という遠隔地である地利もあろうが、この水城の存在が、防衛する側の心理に心強い味方となっていたのだろうな、と思わずにはいられなかった。

福岡の地は、白村江の後に襲来の備えをしながらも、幸いにも未遂に終えて事なきを得たのだが、まともに襲来の難にあったことがある。

有名な元寇(蒙古襲来)がそれだ。

Yちゃんが、防塁のあとが見たいというので、海辺に向かった。

地図を見ると、福岡市西部、生の松原(いきのまつばら)に史跡「元寇防塁」としっかり表示がある。

かつての唐津街道を西に向かうと、右手に松原が広がってきた。

どうやらこのあたりだろうと見当をつけて車を降り、三人で海へ出た。

鳥居があった。

地図でこの後ろをたどってみると、壱岐神社なるお社がある。その参道なわけだ。

生の松原の「生(いき)」は、「壱岐」の異名というわけか?

もともとこの浜は、三韓征伐に向かう神功皇后が立ち寄り、その時に逆さに植えた松が生きたと言う故事からつけられたという。

鳥居をくぐり浜に出ると、目の前に博多湾に浮かぶ能古島が見えた。

さて、それはそうと、防塁はどこだ?

右手の浜をみてもそれらしきはなし。

左手の浜をみても、それらしきはなし。

とりあえず浜伝いに歩いてみるが、なにもない。

これじゃ、元軍は上陸し放題だぞ!?

たしか、石垣を組んだものがあるはずなのだが...。

当たりをつけて西へ西へと探してみたが、いっこうに見当たらない。とうとう諦めて帰ろうとしたところに看板が目に入った。

どうも、この緩やかに盛り上がった小さな土手が、防塁らしい。

時の執権北条時宗が造らせた石築地(防塁)は、高さ1.8m~3m、幅1.8m~2.4m。東は箱崎地蔵松原から、西は今津長浜にいたる延長20kmにも及ぶ、とある。

こんな看板を見つけたまではいいが、僕らが見たかった防塁は、こんな雨風で崩れ去った防塁の名残りではなかった。

で、あとで調べてみると、ここから東に石組みの防塁はあったようだ。

このあとの予定が頭をよぎり、途中で引き上げてしまって悔いが残った。

ちなみに、元寇といえば教科書に必ず出ているのが、下の『蒙古襲来絵巻』。第一回目の襲来、文永の役(文永11・1274)の場面。

別名、「竹崎季長絵詞」と言われるように、弓を射る元軍に向かって単騎で突っ込んでいく季長が描かれている。

この絵は、季長がいかに自分は勇敢で元軍を追い払うために奮闘したか、幕府に訴えるための記録なのだ。

で、あることが気になった。

おや?、これはすでに上陸しているではないか?

3万もの大軍でやって来て上陸までしたのに、なぜ撤退したのだろう?

調べてみると、どうやら元軍は、昼間、博多の町で優勢に戦っっていながら、夜になると船に戻ったという。

それが、翌朝、あれほどひしめいた博多湾の元軍の船が消えてなくなっていた。

いままで元軍が撤退した理由を、のちに「神風」とよばれた暴風雨が吹いたからだと、僕も習った。

それが、近年の研究では、一回目の文永の役はそうでなかった、という。

そもそも「神風」は、明治時代の学者が言いだしたことらしい。

撤退の理由は、もともと「おどし」程度のつもりだったとか、沼地の多い日本での陸地戦に疲弊したからだとか、はたまた、大陸にはいない藪蚊に悩まされたとか、どうもはっきりとしないようだ。

で、懲りずにまたやってくるはずだと、再度の襲来に備えて築かれたのが、今回見に行った防塁というわけだ。

やはり来た二回目の襲来、弘安の役(弘安4・1281)での元軍は14万の大軍。迎え撃つ鎌倉幕府の御家人たち総勢6万5千人あまり。

(江戸時代の『歴代鎮西要略』による25万騎の記述は誇張であろう)

このときこそ、正真正銘の台風がやってきた。日付は7月1日、今の暦でいえば8月16日。たしかに台風の季節だ。

海上に停泊したままの船なんてひとたまりもあるまい。

しかし、元軍が去り、難を逃れたはずの日本側では、結局なんの恩賞も得られぬままの御家人たちの不満が募り、のちの幕府瓦解の遠因となる。

しかし、なぜ元軍は、横に延々と続く日本の海岸線の中で、福岡ばかりに何度もやってくるのだろう?

遠征途中での対馬や壱岐での蛮行も伝え聞くが、結局、上陸を目指すのは福岡の地だ。例えば山陰の浜を目指そうとはしなかったのか?

まるで正面突破しか策を持たない下手なサッカーチームの攻撃のようなもので、サイド攻撃の有効性に気付かないのか?と不思議だった。

今回、その疑問を納得できる説は、見つけることはできなかったのだが、ひとつ、面白い話があった。

それは、竹村公太郎『日本史の謎は「地形」で解ける』という本の中で紹介されていた、防衛大学の山口教授による「外国漂着ゴミの調査」という研究発表だった。

(もともと、この本に「元寇が失敗に終わった本当の理由とは何か」という章があって読み始めたのだが)

結論を言えば、日本周辺の海上を漂流したゴミが一番多く流れ着くのが、福岡なのだという。

しかも、ハングル文字や大陸系漢字が書かれたものが多いらしい。

ちなみに、比較するために先島諸島や沖縄のゴミを挙げておくと、あちらは台湾やフィリピンのものの割合が増えるらしい。

そこで僕個人の結論としては、ろくな動力をもたない当時の船は、風任せ運任せ、いやおうなしにいつも福岡にやってきてしまう、そんなところではないだろうか。

と、どうもあいまいな結末に漂着してしまった感が否めなくもない・・・。

(そうゆう寄り道ばかりしてるからブログが終わんないんでしょ?というJ君のいらだちも、つづく)

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます