三井寺

西国三十三所観音霊場の14番目

1300年の歴史を持つ

三井寺と呼ばれるのは

天智、天武、持統天皇の誕生の際

産湯に用いられた泉が境内に

あることからだそうです

仁王門

徳川家康によって、甲賀の常楽寺より

移築されたもの!

山伏さんみたいな人がいて

ホラガイ吹いてくれた!

知らないおじさんでしたが

ありがとうです。

金堂 本堂です。

国宝! 桃山時代を代表する名建築だって

この手の建物は

全部同じに見えるかかあ天下です。

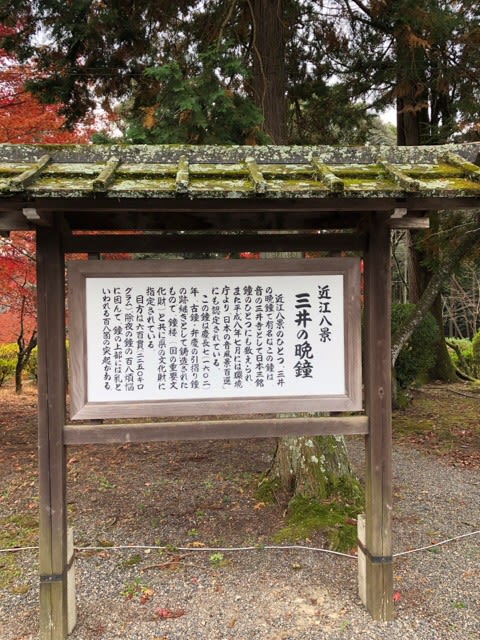

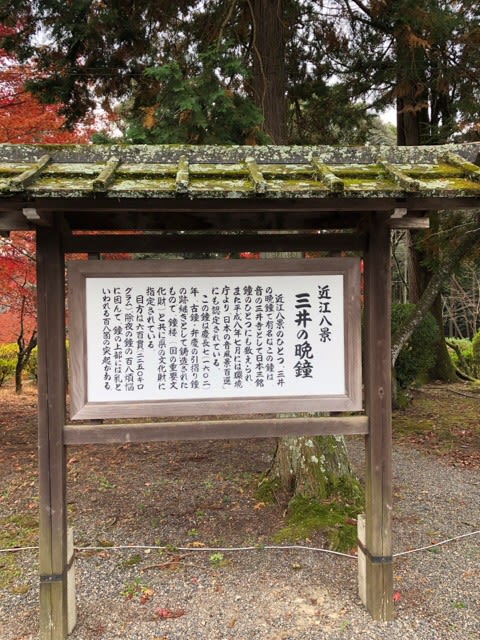

鐘楼

宇治の平等院

高雄の神護寺と共に

日本三名鐘だって、

荘厳な音色が、有名との事

鐘つくのに300円だった。

同行のツアーの人達誰も

つかなかったわぁ〜〜

私もつかなかった笑笑

自ら鐘つかなくても

誰かがついた鐘の音を

開けばいいかなぁ〜〜と思ってしまった

仏前に供える水を汲む井戸

中には、三井寺の呼び名の由来となった

天智、天武、持統の三代天皇が

産湯に使った御井(みい)がある。

弁慶の引きずり鐘

初代の鐘、奈良時代物

延暦寺との戦いで、弁慶に引きずられて

比叡山に持っていかれた

経堂

八角形の回転式の蔵に

経の版木が収められている。

三重塔

奈良県の世尊寺の室町時代の塔を

移築したもの

観音堂 西国14番札所

大津は、日本で最初にそろばんを

作ったところなんだって

大津そろばんの碑ってのが

観音堂の側の丘の上にありました。

この丘から、大津の街と

琵琶湖が見えました

三井寺も、じっくり見ようと思ったら

1日かかります。

東海道を進めなくてはならないので

ざっくりと、見てきました。

さて、

53次目の大津宿を歩きますよぉ〜〜