科学というか、

ハウツーコーナーに

なってしまった感のある

当コーナーです。

今日は異論反論あると思います。

受けて立つぜ!

間違ってたら土下座で謝るぜ!

カモン!

なにかと聞かれることが多い

表面処理とヤスリのかけ方。

この二つはかなり密接に関連するので

書くのもなかなか大変です。

切り分けて書きづらいので。

今回はヤスリについて

Part1よりも突っ込んでみます。

一番多い悩みが

・ヤスリをかけるとエッジがだるくなる

・番手を上げても傷が消えない

・ナナメに削ってしまう

といったところでしょうか。

それぞれ解決策があります。

一つだけアヤシイですが。

まず初めに、鉄ヤスリの種類について。

鉄ヤスリには2種類あります。

このことは

あまり知られてないっぽいですね。

単目と複目。

複目の方が切削力が大きいです。

金属やすりは複目ですね。

ガシガシ削るのに向いていますが

表面が傷だらけになります。

単目は複目よりも

切削力が劣りますが、

表面がきれいに仕上がります。

プラモ用には単目をおススメします。

こんなやつです。

幅広のものと細い物の2本あると便利です。

ヤスリの目には他に

細目とか荒目があります。

これはヤスリの目の間隔を表すものです。

細目は金属用、

荒目はプラスチック用と

乱暴に考えても良いと思います。

一概には言えないんですけどね。

他にも丸とか三角とかの

ヤスリがあると便利ですが、

大抵、複目なので気を付けて下さい。

鉄ヤスリは刃物です。

ヤスリの目、一つ一つが

カッターの刃だと考えて下さい。

当然、刃が錆びると切れ味が落ちます。

最悪の場合には表面を毟るようになるので

錆びたヤスリは使わない方がいいでしょう。

鉄ヤスリはカンナに似ています。

カンナは刃が一枚ですが、

鉄ヤスリ、特に単目では

刃が沢山ついたカンナです。

素手で触ってサビさせてしまうと

ダメになるので気を付けて下さい。

紙ヤスリには当て木が必要です。

当て木はPart1でやったので省略。

スポンジヤスリも

各種あると便利です。

ヤスリスティックとかの

模型用ヤスリは

私は使わないので紹介できません。

消耗品として使うには

経済的に厳しいですから。

それではヤスリのかけ方。

鉄ヤスリだろうが、紙ヤスリだろうが

スポンジヤスリだろうが、

これを守れば失敗は減ります。

ですが、練習も必要です。

・力をかけすぎない

・古いヤスリをつかわない

・一方向だけ、基本的には押す方向だけでかける。

・往復でゴシゴシしない

・ヤスリを円を描くように動かさない

重要なことはこれだけです。

主に、ヤスリを動かす方向が重要です。

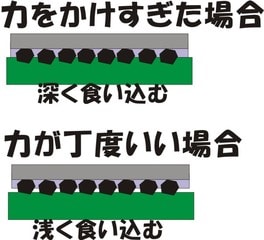

・力をかけすぎない

ヤスリをかけるのに

力を入れないってどういうことでしょう?

いっぱい力をかけた方が

沢山削れて早く作業が終わるんじゃない?

と思ってる人が多いと思います。

力をかけ過ぎると

傷が深くなって

その修正が大変になります。

トータルで考えると

結果的に早くヤスリがけが終わります。

鉄ヤスリでは違うことが起きますが、

まずは紙ヤスリで考えます。

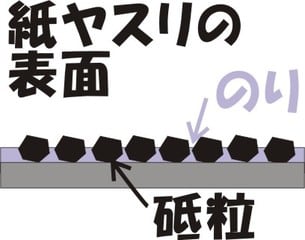

紙ヤスリってどうして

パーツを削れるんでしょう?

表面がザラザラしているから?

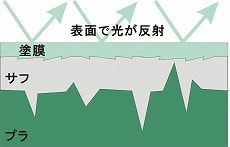

紙ヤスリは紙の上に

のりで砥粒を接着しています。

この砥粒がパーツに食い込んで

削っています。

新しい紙ヤスリだと

パーツに食い込む感じがしませんか?

砥粒がちゃんと削っている証拠です。

番手の違いは砥粒の大きさの違いです。

砥粒が小さくなると

番手が大きくなります。

120番とかだと

砥粒が目で見えますね。

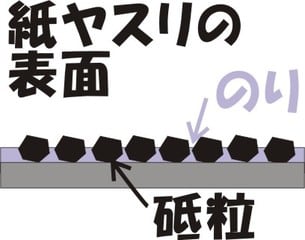

このヤスリで力を入れると

どうなるでしょうか。

力をかけると砥粒が

深く食い込みます。

言いかえると、

深い傷が出来てしまいます。

力をかけないと

砥粒が表面だけを削ります。

深い傷はできにくいです。

ヤスリで欲しいのは

深く傷つけることではなくて、

切削力です。

浅く食い込ませて削ると

深く食い込ませるよりも

切削力は落ちますが、

大して変わりません。

それよりも、深い傷ができて

後の処理が大変になることが

問題です。

こういう風に浅い傷で削っていけば

後の処理が楽になります。

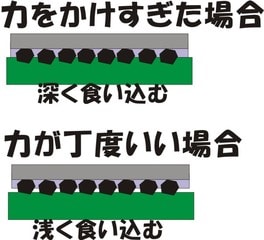

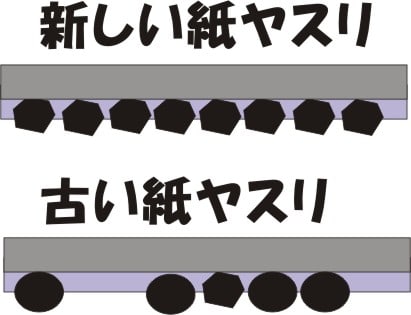

・古いヤスリをつかわない

こうやって削っていると

紙ヤスリから砥粒がとれたり

砥粒の角が丸くなったりします。

そうすると、切削力が小さくなります。

この状態のヤスリを使うのが

表面処理に丁度いいって

良く聞きます。

私に言わせれば、無駄です。

無駄無駄無駄無駄ァァァ!

なんで無駄とまで言い切れるか。

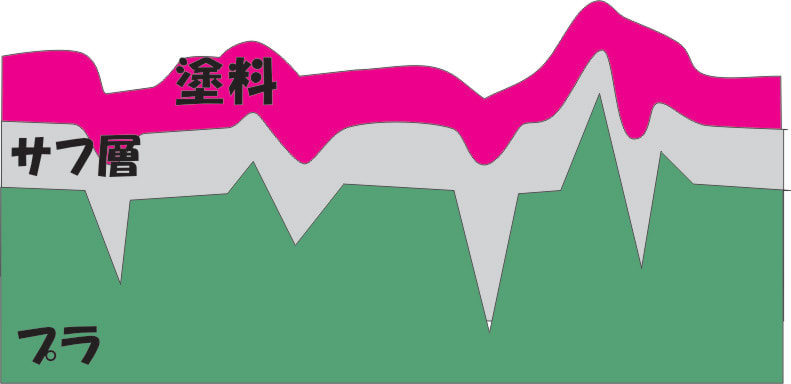

図のように

古いヤスリでは

砥粒が取れていたり

角がまるくなります。

これではなかなか削れません。

古いのを使う派の人は

なかなか削れないのが良いという

意見でしょうが、無駄。

ばっさりいきます。

なかなか削れないのが良いならば

番手の大きなヤスリを使えばいいんです。

丸い砥粒では時間ばっかりかかって

いつまでたっても終わりません。

時間をかけてヤスリをかけると

その分、エッジをダレさせたり

面がうねったりします。

時間をかけて

作業を後戻りしているようなものです。

ヤスリは最小限の回数で終わらせると

失敗が少なくなります。

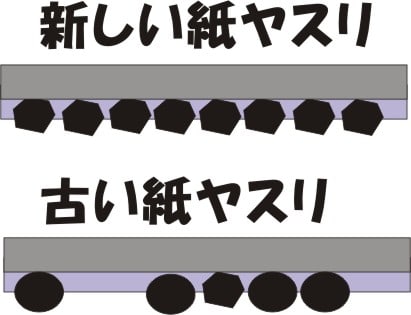

表面の傷はサフで処理します。

表面が荒れているように感じても、

傷が浅ければ問題ありません。

ヤスリで表面を仕上げても、

食い付きが悪くなります。

表面処理でやりましたね。

それに加えて、古いヤスリだと

問題があります。

古いヤスリで削ると

表面が滑らかになる気がします。

古いやすりだと、

出来る傷の深さは同じですが、

新しいヤスリよりも表面が

丸くダレたようになるため、

指で触った時に

滑らかになっているように感じます。

実は表面はガタガタなのに

滑らかになっている気がして

サフを吹いたら、

なんか変ということになります。

ヤスリで重要なのは

傷をいかに浅くするか、です。

さて、あなたはまだ

使い古したヤスリを使いますか?

・一方向だけ、基本的には押す方向だけでかける。

・往復でゴシゴシしない

・ヤスリを丸く動かさない

ヤスリを押す方向だけでかけると

どんなイイコトがあるんでしょう?

鉄ヤスリで絵を描いてますが

他のヤスリでも同じです。

一方向でヤスリをかけると

平面が出せます。

脇を締めて同じように動かせば

常に同じ角度でパーツに当たります。

これを往復でやってしまうと

どうなるでしょうか。

絵を描くのが面倒なので

鉄ヤスリで描いてしまってますが、

往きと帰りでヤスリの角度がかわるので

面が丸くなってしまいます。

こういう状態になってしまうと

エッジは無くなってしまいます。

円を描くように動かした場合も同様です。

面に対して常に角度が変わってしまうので

到底、平面には出来ません。

こうやってヤスリをかけると

エッジがダルくなったり

面がふにゃふにゃになります。

この方法だと曲面のパーツには

応用できませんね。

一部分だけ平らにすると

おかしくなってしまいます。

砲塔とか武器とかの

棒状のモナカパーツの

合わせ目処理では

どうしたらいいでしょうか。

一つの方法は曲面に沿って

ヤスリを動かします。

ぐるぅりと外周に沿って

ヤスリを動かすと

上手く出来ますが、

練習が必要です。

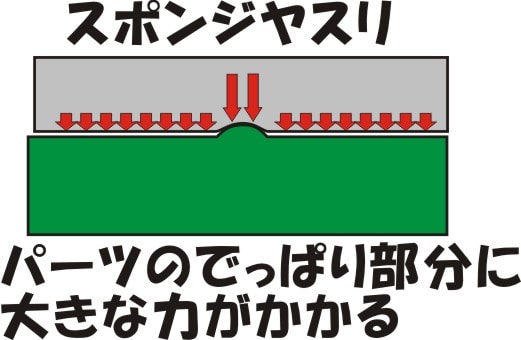

他の方法は

スポンジヤスリを使う方法も

ありますね。

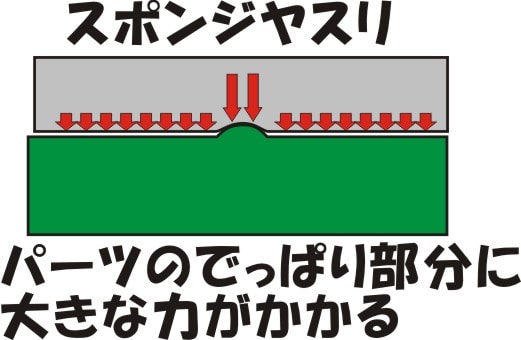

スポンジヤスリは柔らかいので

パーツに当たると凹みます。

凹んだ部分にかかる力は

他のところよりも大きいので

その部分が他よりも

たくさん削れます。

パーツの削りたい部分に

大きな力がかかるので

削りたい部分をうまく削れます。

絵では平面で描いていますが、

曲面ではでっぱり部以外の力は

さらに小さくなります。

でっぱりだけをうまく削れますね。

曲面パーツにヤスリをかけるには

スポンジヤスリがおススメです。

柔らかくて切削面が

平面になりません。

曲面パーツで平面部が出来てしまうと

非常に目立つので

平面にならないスポンジヤスリが

大活躍します。

こんな風に。

この写真を見て貰うとわかりますが、

ヤスリの跡は横方向だけです。

一方向だけでヤスリをかけた

証拠ですね。

一方向でヤスリをかけると

もうひとつイイコトがありますが、

それは後ほど。

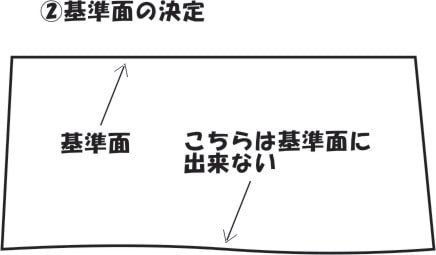

ヤスリのかけ方がわかったところで、

問題になることを考えましょう。

問題はこんなところでしょうか。

・ヤスリをかけるとエッジがだるくなる

・番手を上げても傷が消えない

・ナナメに削ってしまう

・ヤスリをかけるとエッジがだるくなる

ヤスリがエッジに当たると

エッジも削れてしまいます。

一方向だけでかけると

エッジに当たりにくくなります。

それでもエッジがだるくなる場合は

ヤスリが毎回同じ角度で

当たっていないので

脇をしめて、

パーツが動かないように固定して

力をかけずに

ゆっくりと動かして下さい。

そうすれば毎回同じ軌道で

ヤスリを動かせます。

出来るだけ少ない回数で

ヤスリを終わらせることも重要です。

何度も何度もやっていると

それだけエッジを削る危険も

増えます。

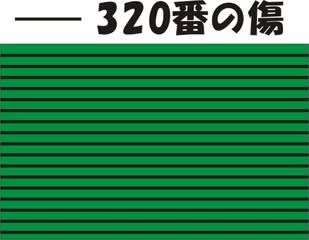

・番手を上げても傷が消えない

深い傷ができてしまうと

傷を消すのが大変になります。

ヤスリで傷を消すとはどういうことでしょう。

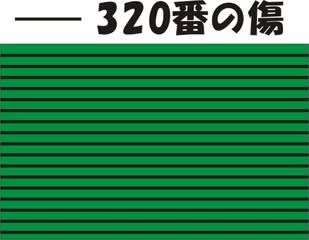

320番で形状出しをしたパーツを

考えてます。

320番のでこぼこができています。

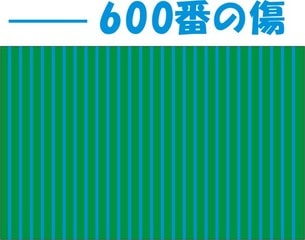

次に600番をつかって

傷を消します。

ヤスリで傷を消すとは

次の番手の傷の深さと

同じにするということです。

絵ではまだ320番の深さの傷が

残っています。

この状態で次の番手のヤスリをつかうと

320番の傷が残ったままになります。

600番をしっかりとかけて

全ての傷の深さを

600番の傷の深さと同じにします。

これで320番の傷が消えました。

この状態になったら、

次の番手に移ります。

全ての傷を同じ深さにすることが

重要なことです。

傷が深いと、

それだけ多く削らないといけないので

傷を消すのが大変になります。

それでは、

傷の深さが同じになったかどうか

どうやって判断したらいいんでしょうか。

見ただけではわかりません。

表面形状測定器で測定すればわかりますが、

そんなものその辺にある機械ではありません。

勘に頼っていませんか?

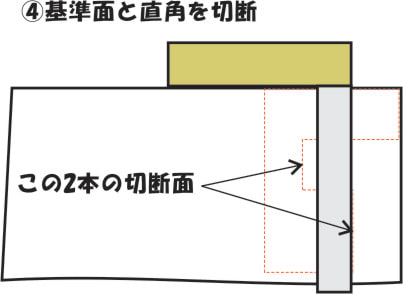

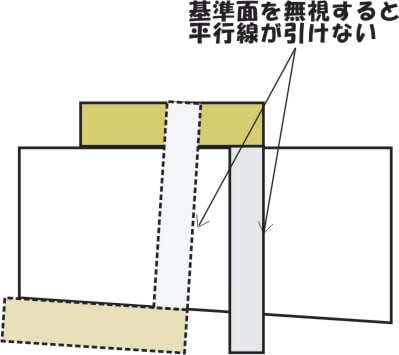

ヤスリを一方向でかけたら

判別できる方法があります。

一方向でやったら、

傷跡が一方向に揃っていますね。

これと直角方向に

次のヤスリをかけたら

どうなるでしょう。

横方向が320番、

縦方向が600番の傷が付くはずです。

この方向に600番をかけ続けると

横方向の320番の傷がなくなって

縦方向だけの傷になるはずです。

この状態になったら、

320番の傷は消えています。

ヤスリを円を描くように動かしたり

適当に動かしてしまうと

どこまで削ればいいのか

全くわかりませんね。

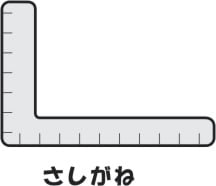

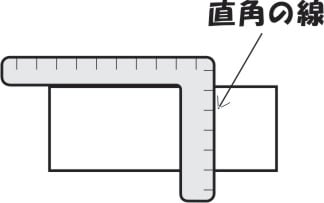

・ナナメに削ってしまう

これは・・・

練習しかありません。

パーツが動かないように

しっかり固定して

脇をしめて

毎回同じ軌道で

ヤスリを動かしていれば、

毎回おなじ角度で削れるはずです。

その角度が面に並行になるように

調整します。

パーツの角度か

ヤスリの当たる角度を調節すれば

ちゃんと削れます。

冶具を作るという手もありますが、

毎回毎回作るのは現実的ではないので

省略します。

ちゃんとヤスリをかけられるようになれば

ナナメに削ることも少なくなるはずです。

力をいれない。

一方向でかける。

ヤスリがけのときには

これだけでも気にすると

上手になるはずです。

↓面白かったらクリックお願いします。

順位とテンションが直結してますw

にほんブログ村

にほんブログ村

面白くない場合はこちら↓をクリックお願いします。

こちらが上昇してもテンションにつながりますw

人気ブログランキング

モデラーズギャラリー

当ラボも投稿しています。

ハウツーコーナーに

なってしまった感のある

当コーナーです。

今日は異論反論あると思います。

受けて立つぜ!

間違ってたら土下座で謝るぜ!

カモン!

なにかと聞かれることが多い

表面処理とヤスリのかけ方。

この二つはかなり密接に関連するので

書くのもなかなか大変です。

切り分けて書きづらいので。

今回はヤスリについて

Part1よりも突っ込んでみます。

一番多い悩みが

・ヤスリをかけるとエッジがだるくなる

・番手を上げても傷が消えない

・ナナメに削ってしまう

といったところでしょうか。

それぞれ解決策があります。

一つだけアヤシイですが。

まず初めに、鉄ヤスリの種類について。

鉄ヤスリには2種類あります。

このことは

あまり知られてないっぽいですね。

単目と複目。

複目の方が切削力が大きいです。

金属やすりは複目ですね。

ガシガシ削るのに向いていますが

表面が傷だらけになります。

単目は複目よりも

切削力が劣りますが、

表面がきれいに仕上がります。

プラモ用には単目をおススメします。

| ツボサン グリップ付き付プラスチック用ヤスリ 平 150mm PL-1 |

| クリエーター情報なし | |

| ツボサン |

こんなやつです。

幅広のものと細い物の2本あると便利です。

ヤスリの目には他に

細目とか荒目があります。

これはヤスリの目の間隔を表すものです。

細目は金属用、

荒目はプラスチック用と

乱暴に考えても良いと思います。

一概には言えないんですけどね。

他にも丸とか三角とかの

ヤスリがあると便利ですが、

大抵、複目なので気を付けて下さい。

鉄ヤスリは刃物です。

ヤスリの目、一つ一つが

カッターの刃だと考えて下さい。

当然、刃が錆びると切れ味が落ちます。

最悪の場合には表面を毟るようになるので

錆びたヤスリは使わない方がいいでしょう。

鉄ヤスリはカンナに似ています。

カンナは刃が一枚ですが、

鉄ヤスリ、特に単目では

刃が沢山ついたカンナです。

素手で触ってサビさせてしまうと

ダメになるので気を付けて下さい。

紙ヤスリには当て木が必要です。

当て木はPart1でやったので省略。

スポンジヤスリも

各種あると便利です。

ヤスリスティックとかの

模型用ヤスリは

私は使わないので紹介できません。

消耗品として使うには

経済的に厳しいですから。

それではヤスリのかけ方。

鉄ヤスリだろうが、紙ヤスリだろうが

スポンジヤスリだろうが、

これを守れば失敗は減ります。

ですが、練習も必要です。

・力をかけすぎない

・古いヤスリをつかわない

・一方向だけ、基本的には押す方向だけでかける。

・往復でゴシゴシしない

・ヤスリを円を描くように動かさない

重要なことはこれだけです。

主に、ヤスリを動かす方向が重要です。

・力をかけすぎない

ヤスリをかけるのに

力を入れないってどういうことでしょう?

いっぱい力をかけた方が

沢山削れて早く作業が終わるんじゃない?

と思ってる人が多いと思います。

力をかけ過ぎると

傷が深くなって

その修正が大変になります。

トータルで考えると

結果的に早くヤスリがけが終わります。

鉄ヤスリでは違うことが起きますが、

まずは紙ヤスリで考えます。

紙ヤスリってどうして

パーツを削れるんでしょう?

表面がザラザラしているから?

紙ヤスリは紙の上に

のりで砥粒を接着しています。

この砥粒がパーツに食い込んで

削っています。

新しい紙ヤスリだと

パーツに食い込む感じがしませんか?

砥粒がちゃんと削っている証拠です。

番手の違いは砥粒の大きさの違いです。

砥粒が小さくなると

番手が大きくなります。

120番とかだと

砥粒が目で見えますね。

このヤスリで力を入れると

どうなるでしょうか。

力をかけると砥粒が

深く食い込みます。

言いかえると、

深い傷が出来てしまいます。

力をかけないと

砥粒が表面だけを削ります。

深い傷はできにくいです。

ヤスリで欲しいのは

深く傷つけることではなくて、

切削力です。

浅く食い込ませて削ると

深く食い込ませるよりも

切削力は落ちますが、

大して変わりません。

それよりも、深い傷ができて

後の処理が大変になることが

問題です。

こういう風に浅い傷で削っていけば

後の処理が楽になります。

・古いヤスリをつかわない

こうやって削っていると

紙ヤスリから砥粒がとれたり

砥粒の角が丸くなったりします。

そうすると、切削力が小さくなります。

この状態のヤスリを使うのが

表面処理に丁度いいって

良く聞きます。

私に言わせれば、無駄です。

無駄無駄無駄無駄ァァァ!

なんで無駄とまで言い切れるか。

図のように

古いヤスリでは

砥粒が取れていたり

角がまるくなります。

これではなかなか削れません。

古いのを使う派の人は

なかなか削れないのが良いという

意見でしょうが、無駄。

ばっさりいきます。

なかなか削れないのが良いならば

番手の大きなヤスリを使えばいいんです。

丸い砥粒では時間ばっかりかかって

いつまでたっても終わりません。

時間をかけてヤスリをかけると

その分、エッジをダレさせたり

面がうねったりします。

時間をかけて

作業を後戻りしているようなものです。

ヤスリは最小限の回数で終わらせると

失敗が少なくなります。

表面の傷はサフで処理します。

表面が荒れているように感じても、

傷が浅ければ問題ありません。

ヤスリで表面を仕上げても、

食い付きが悪くなります。

表面処理でやりましたね。

それに加えて、古いヤスリだと

問題があります。

古いヤスリで削ると

表面が滑らかになる気がします。

古いやすりだと、

出来る傷の深さは同じですが、

新しいヤスリよりも表面が

丸くダレたようになるため、

指で触った時に

滑らかになっているように感じます。

実は表面はガタガタなのに

滑らかになっている気がして

サフを吹いたら、

なんか変ということになります。

ヤスリで重要なのは

傷をいかに浅くするか、です。

さて、あなたはまだ

使い古したヤスリを使いますか?

・一方向だけ、基本的には押す方向だけでかける。

・往復でゴシゴシしない

・ヤスリを丸く動かさない

ヤスリを押す方向だけでかけると

どんなイイコトがあるんでしょう?

鉄ヤスリで絵を描いてますが

他のヤスリでも同じです。

一方向でヤスリをかけると

平面が出せます。

脇を締めて同じように動かせば

常に同じ角度でパーツに当たります。

これを往復でやってしまうと

どうなるでしょうか。

絵を描くのが面倒なので

鉄ヤスリで描いてしまってますが、

往きと帰りでヤスリの角度がかわるので

面が丸くなってしまいます。

こういう状態になってしまうと

エッジは無くなってしまいます。

円を描くように動かした場合も同様です。

面に対して常に角度が変わってしまうので

到底、平面には出来ません。

こうやってヤスリをかけると

エッジがダルくなったり

面がふにゃふにゃになります。

この方法だと曲面のパーツには

応用できませんね。

一部分だけ平らにすると

おかしくなってしまいます。

砲塔とか武器とかの

棒状のモナカパーツの

合わせ目処理では

どうしたらいいでしょうか。

一つの方法は曲面に沿って

ヤスリを動かします。

ぐるぅりと外周に沿って

ヤスリを動かすと

上手く出来ますが、

練習が必要です。

他の方法は

スポンジヤスリを使う方法も

ありますね。

スポンジヤスリは柔らかいので

パーツに当たると凹みます。

凹んだ部分にかかる力は

他のところよりも大きいので

その部分が他よりも

たくさん削れます。

パーツの削りたい部分に

大きな力がかかるので

削りたい部分をうまく削れます。

絵では平面で描いていますが、

曲面ではでっぱり部以外の力は

さらに小さくなります。

でっぱりだけをうまく削れますね。

曲面パーツにヤスリをかけるには

スポンジヤスリがおススメです。

柔らかくて切削面が

平面になりません。

曲面パーツで平面部が出来てしまうと

非常に目立つので

平面にならないスポンジヤスリが

大活躍します。

こんな風に。

この写真を見て貰うとわかりますが、

ヤスリの跡は横方向だけです。

一方向だけでヤスリをかけた

証拠ですね。

一方向でヤスリをかけると

もうひとつイイコトがありますが、

それは後ほど。

ヤスリのかけ方がわかったところで、

問題になることを考えましょう。

問題はこんなところでしょうか。

・ヤスリをかけるとエッジがだるくなる

・番手を上げても傷が消えない

・ナナメに削ってしまう

・ヤスリをかけるとエッジがだるくなる

ヤスリがエッジに当たると

エッジも削れてしまいます。

一方向だけでかけると

エッジに当たりにくくなります。

それでもエッジがだるくなる場合は

ヤスリが毎回同じ角度で

当たっていないので

脇をしめて、

パーツが動かないように固定して

力をかけずに

ゆっくりと動かして下さい。

そうすれば毎回同じ軌道で

ヤスリを動かせます。

出来るだけ少ない回数で

ヤスリを終わらせることも重要です。

何度も何度もやっていると

それだけエッジを削る危険も

増えます。

・番手を上げても傷が消えない

深い傷ができてしまうと

傷を消すのが大変になります。

ヤスリで傷を消すとはどういうことでしょう。

320番で形状出しをしたパーツを

考えてます。

320番のでこぼこができています。

次に600番をつかって

傷を消します。

ヤスリで傷を消すとは

次の番手の傷の深さと

同じにするということです。

絵ではまだ320番の深さの傷が

残っています。

この状態で次の番手のヤスリをつかうと

320番の傷が残ったままになります。

600番をしっかりとかけて

全ての傷の深さを

600番の傷の深さと同じにします。

これで320番の傷が消えました。

この状態になったら、

次の番手に移ります。

全ての傷を同じ深さにすることが

重要なことです。

傷が深いと、

それだけ多く削らないといけないので

傷を消すのが大変になります。

それでは、

傷の深さが同じになったかどうか

どうやって判断したらいいんでしょうか。

見ただけではわかりません。

表面形状測定器で測定すればわかりますが、

そんなものその辺にある機械ではありません。

勘に頼っていませんか?

ヤスリを一方向でかけたら

判別できる方法があります。

一方向でやったら、

傷跡が一方向に揃っていますね。

これと直角方向に

次のヤスリをかけたら

どうなるでしょう。

横方向が320番、

縦方向が600番の傷が付くはずです。

この方向に600番をかけ続けると

横方向の320番の傷がなくなって

縦方向だけの傷になるはずです。

この状態になったら、

320番の傷は消えています。

ヤスリを円を描くように動かしたり

適当に動かしてしまうと

どこまで削ればいいのか

全くわかりませんね。

・ナナメに削ってしまう

これは・・・

練習しかありません。

パーツが動かないように

しっかり固定して

脇をしめて

毎回同じ軌道で

ヤスリを動かしていれば、

毎回おなじ角度で削れるはずです。

その角度が面に並行になるように

調整します。

パーツの角度か

ヤスリの当たる角度を調節すれば

ちゃんと削れます。

冶具を作るという手もありますが、

毎回毎回作るのは現実的ではないので

省略します。

ちゃんとヤスリをかけられるようになれば

ナナメに削ることも少なくなるはずです。

力をいれない。

一方向でかける。

ヤスリがけのときには

これだけでも気にすると

上手になるはずです。

↓面白かったらクリックお願いします。

順位とテンションが直結してますw

面白くない場合はこちら↓をクリックお願いします。

こちらが上昇してもテンションにつながりますw

人気ブログランキング

モデラーズギャラリー

当ラボも投稿しています。