「がん」と食品の関係,がんと生活習慣の関係について興味のある方には,以下の文献,資料に目を通されることを強くおすすめする.

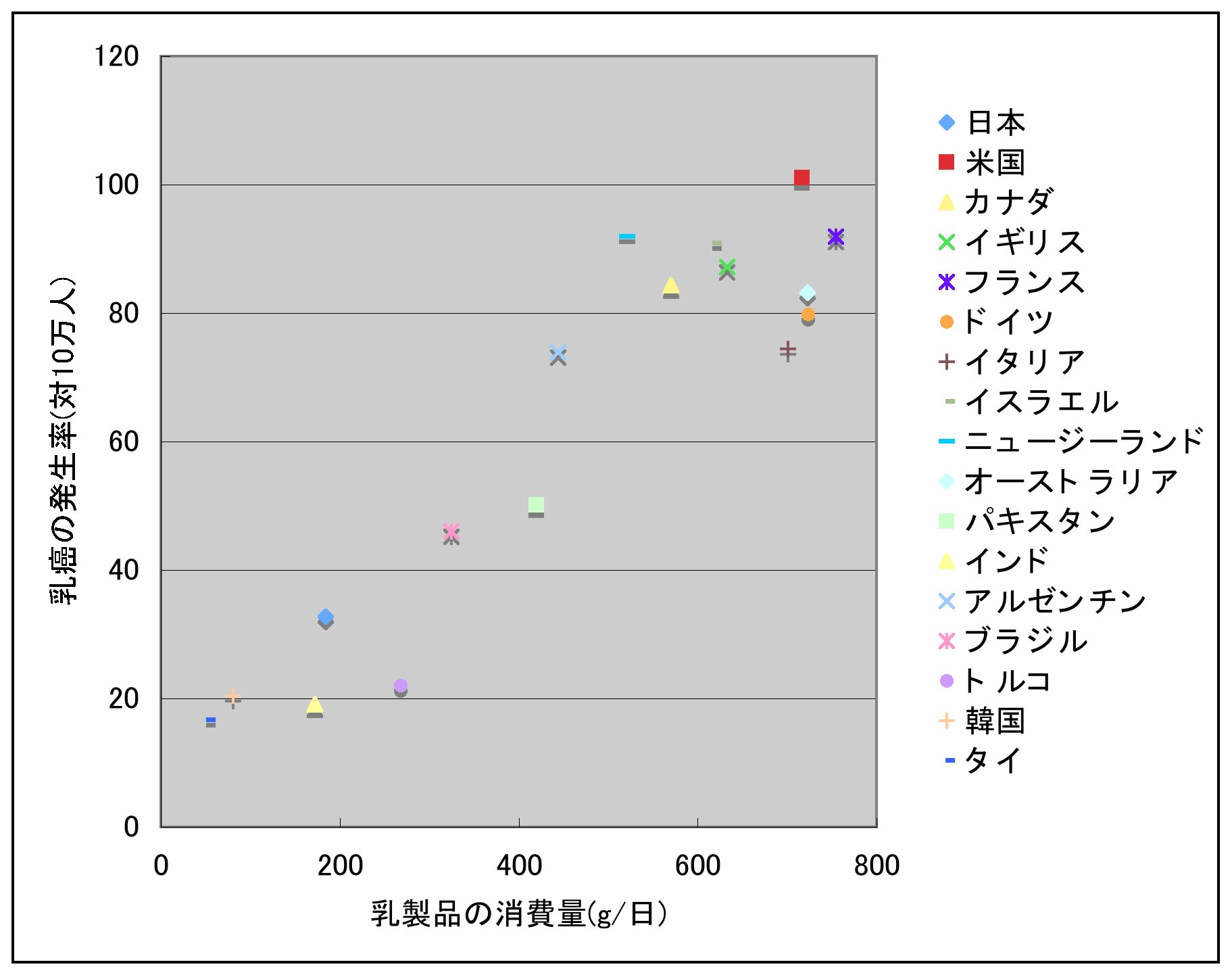

[乳がんと牛乳の関係について]

自身が乳がん患者であった地質学/地球化学専攻の科学者の視点

農業,食品ジャーナリストの視点

[がんと食事の関係について]

米国対がん協会(American Cancer Society)のガイド(2001年度版の翻訳)

米国対がん協会は,権威ある米国最大の「ガン」に関する非営利民間団体だが,米国国立がん研究所(National Cancer Institute),ガン関連製薬会社,ガン関連検査機器会社等との利害関係や団体の体質に疑問を呈する人々も少なくない.

また,本書の基となっている論文やデータが,概ね1999年ごろまでのもので,乳がんがんと乳製品との関連に関する2000年以降の研究成果は反映されていない.しかし,ホルモンの影響を受けるがんとして知られている,前立腺がんについては,カルシウム摂取の視点から乳製品を避けるべきという記述がある.しかし,基になっている論文は1996年に発表された,食事と前立腺がんに関する,疫学調査なので「本当にカルシウムが問題だったのか」どうかは怪しい.カルシウムではなく,乳がんの場合と同じメカニズムで,「牛乳,乳製品」そのものが問題である可能性もある.

生物工学専攻の女性がん予防研究者の視点(2008年前半までの約300万人の女性の調査結果に基づくレポート)

がんの疫学研究者の視点

[がんと生活習慣の関係について]

遺伝子研究と臨床現場の両方を知る医師の視点

[科学的根拠に基づくがん予防法]

疫学専門研究者の視点

喫煙による発がんリスクについて,広島の原爆での被爆量との比較の説明の部分だけでも,一読の価値あり.

[乳がんと牛乳の関係について]

自身が乳がん患者であった地質学/地球化学専攻の科学者の視点

| 乳がんと牛乳──がん細胞はなぜ消えたのか ジェイン・プラント 径書房このアイテムの詳細を見る |

農業,食品ジャーナリストの視点

| 乳がんと前立腺がんの死亡者はなぜ増えるのか (扶桑社新書 36) 横田 哲治 扶桑社このアイテムの詳細を見る |

[がんと食事の関係について]

米国対がん協会(American Cancer Society)のガイド(2001年度版の翻訳)

| 「がん」になってからの食事療法―米国対がん協会の最新ガイド 米国対がん協会 |

米国対がん協会は,権威ある米国最大の「ガン」に関する非営利民間団体だが,米国国立がん研究所(National Cancer Institute),ガン関連製薬会社,ガン関連検査機器会社等との利害関係や団体の体質に疑問を呈する人々も少なくない.

また,本書の基となっている論文やデータが,概ね1999年ごろまでのもので,乳がんがんと乳製品との関連に関する2000年以降の研究成果は反映されていない.しかし,ホルモンの影響を受けるがんとして知られている,前立腺がんについては,カルシウム摂取の視点から乳製品を避けるべきという記述がある.しかし,基になっている論文は1996年に発表された,食事と前立腺がんに関する,疫学調査なので「本当にカルシウムが問題だったのか」どうかは怪しい.カルシウムではなく,乳がんの場合と同じメカニズムで,「牛乳,乳製品」そのものが問題である可能性もある.

生物工学専攻の女性がん予防研究者の視点(2008年前半までの約300万人の女性の調査結果に基づくレポート)

| 乳がんからあなたを守る食事とライフスタイル (mag2libro) 大藪 友利子 パレードこのアイテムの詳細を見る |

がんの疫学研究者の視点

| 食べ物とがん予防―健康情報をどう読むか (文春新書) 坪野 吉孝 文藝春秋このアイテムの詳細を見る |

[がんと生活習慣の関係について]

遺伝子研究と臨床現場の両方を知る医師の視点

| ガンは「生活習慣」が「遺伝」の10倍 (講談社プラスアルファ新書) 飯塚 啓介 講談社このアイテムの詳細を見る |

[科学的根拠に基づくがん予防法]

疫学専門研究者の視点

| がんになる人ならない人 (ブルーバックス)津金 昌一郎講談社このアイテムの詳細を見る |

喫煙による発がんリスクについて,広島の原爆での被爆量との比較の説明の部分だけでも,一読の価値あり.