昨日の記事「乳がんと牛乳 その2」の続き

Breast Cancer Around the Worldのページの,国毎の人口10万人当りの乳がんの発生率の図からピックアップする国に,中国,ロシア,シリアの3つの国追加して,20カ国とした.

国別の乳がんの発生率(単位:人,人口10万人当り.年齢補正済み.2002年統計.)は,

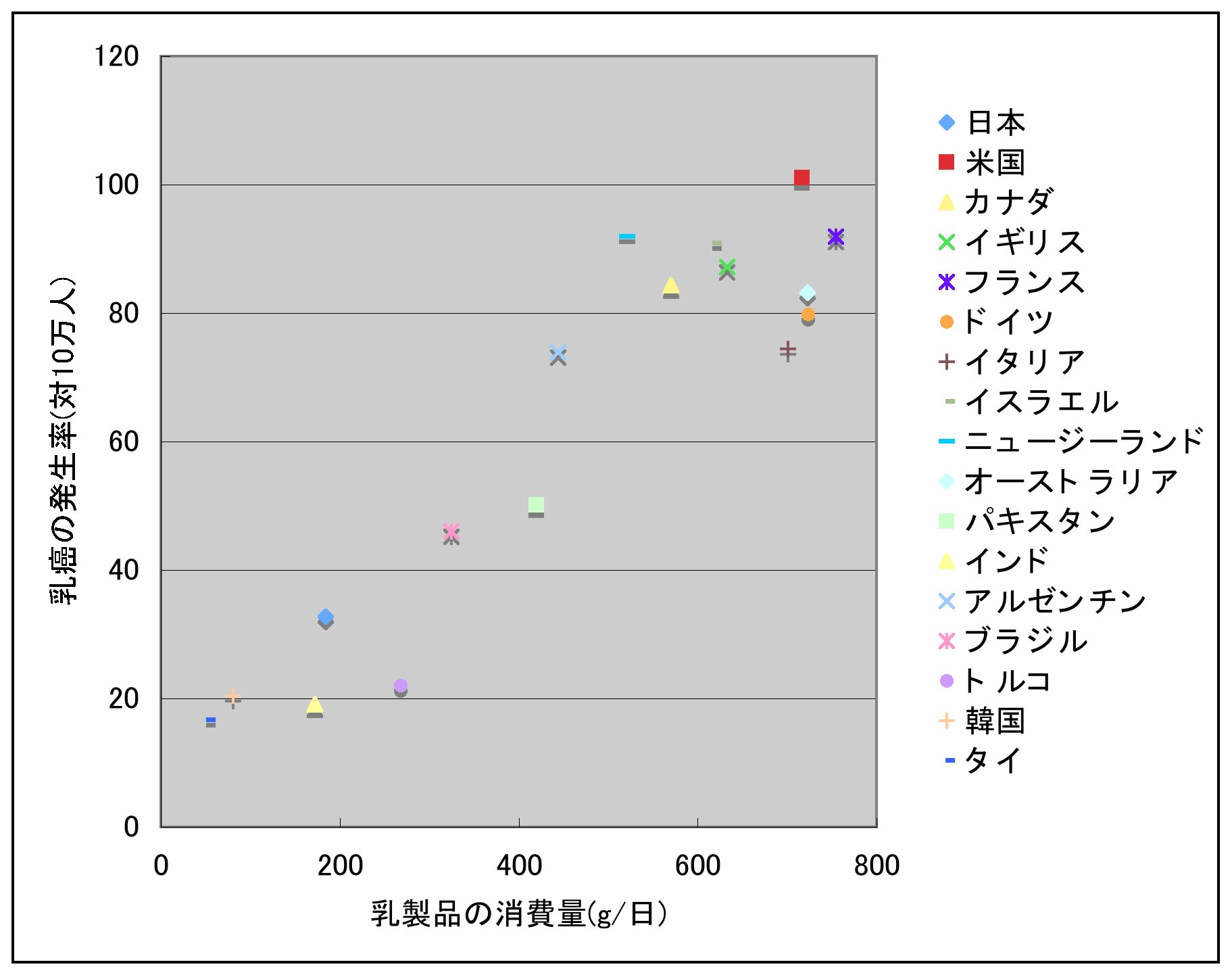

上記の20カ国について,参考文献に示した統計資料の本の「1人1日あたりの食品供給量」(世界国勢図会〈2005/06〉pp.478-480) から「牛乳・乳製品」のデータ(単位:g/日,1人1日当り,国別,2002年)だけでなく,さらに「肉類」のデータ(単位:g/日,1人1日当り,国別,2002年)もピックアップして,改めてグラフ化した.

[20カ国の乳癌発生率と乳製品の摂取量 (2002年)]

ここで,乳癌発生率と乳製品の摂取量の相関係数は 0.927 であった.

中国,ロシア,シリアと,違う地域,違う人種,違う文化の3つの国を加えても,この相関はわずかしか変動(低下)していない.(この3カ国を追加前の相関係数は 0.929)

[20カ国の乳癌発生率と肉類の摂取量 (2002年)]

ここで,乳癌発生率と肉類の摂取量の相関係数は 0.862 であった.

肉類の摂取量のわりには乳癌の発生率の高い国:イギリス,パキスタン,シリアは乳製品の摂取量が比較的高いこと,また逆に,肉類の摂取量のわりには乳癌の発生率の低い国:韓国,中国では乳製品の摂取量が比較的低いことも読み取れる.

因果関係はともかく,すくなくとも上述の20カ国の2002年のデータでは,乳癌発生率との相関は,乳製品の方が肉類よりも少し高いことがわかった.

参考文献

[世界の地域別の乳癌発生数] (TIME誌のWeb, 2002年度のデータによるもの)

Breast Cancer Around the World (TIME)

[入手しやすい世界の統計データの参考書] (2002年のデータが収録されている版)

Breast Cancer Around the Worldのページの,国毎の人口10万人当りの乳がんの発生率の図からピックアップする国に,中国,ロシア,シリアの3つの国追加して,20カ国とした.

国別の乳がんの発生率(単位:人,人口10万人当り.年齢補正済み.2002年統計.)は,

日本 32.7

米国 101.1

カナダ 84.3

イギリス 87.2

フランス 91.9

ドイツ 79.8

イタリア 74.4

イスラエル 90.8

ニュージーランド 91.9

オーストラリア 83.2

パキスタン 50.1

インド 19.1

アルゼンチン 73.9

ブラジル 46

トルコ 22

韓国 20.4

タイ 16.6

中国 18.7

ロシア 38.8

シリア 44.8

上記の20カ国について,参考文献に示した統計資料の本の「1人1日あたりの食品供給量」(世界国勢図会〈2005/06〉pp.478-480) から「牛乳・乳製品」のデータ(単位:g/日,1人1日当り,国別,2002年)だけでなく,さらに「肉類」のデータ(単位:g/日,1人1日当り,国別,2002年)もピックアップして,改めてグラフ化した.

[20カ国の乳癌発生率と乳製品の摂取量 (2002年)]

Dr. Jason Suzuki 作成

参考文献

http://www.time.com/time/2007/breast_cancer/

世界国勢図会〈2005/06〉矢野恒太記念会

ここで,乳癌発生率と乳製品の摂取量の相関係数は 0.927 であった.

中国,ロシア,シリアと,違う地域,違う人種,違う文化の3つの国を加えても,この相関はわずかしか変動(低下)していない.(この3カ国を追加前の相関係数は 0.929)

[20カ国の乳癌発生率と肉類の摂取量 (2002年)]

Dr. Jason Suzuki 作成

参考文献

http://www.time.com/time/2007/breast_cancer/

世界国勢図会〈2005/06〉矢野恒太記念会

ここで,乳癌発生率と肉類の摂取量の相関係数は 0.862 であった.

肉類の摂取量のわりには乳癌の発生率の高い国:イギリス,パキスタン,シリアは乳製品の摂取量が比較的高いこと,また逆に,肉類の摂取量のわりには乳癌の発生率の低い国:韓国,中国では乳製品の摂取量が比較的低いことも読み取れる.

因果関係はともかく,すくなくとも上述の20カ国の2002年のデータでは,乳癌発生率との相関は,乳製品の方が肉類よりも少し高いことがわかった.

参考文献

| 乳がんと牛乳──がん細胞はなぜ消えたのか ジェイン・プラント 径書房このアイテムの詳細を見る |

| 乳がんと前立腺がんの死亡者はなぜ増えるのか (扶桑社新書 36) 横田 哲治 扶桑社このアイテムの詳細を見る |

[世界の地域別の乳癌発生数] (TIME誌のWeb, 2002年度のデータによるもの)

Breast Cancer Around the World (TIME)

[入手しやすい世界の統計データの参考書] (2002年のデータが収録されている版)

| 世界国勢図会〈2005/06〉―世界がわかるデータブック矢野恒太記念会このアイテムの詳細を見る |