| ヒジュラ暦1427年ラビーウ・ル・アウワル(3月)15日 ヤウム・ル・ハミースィ(木曜日) |

今回は、アラビア書道の入門書について2冊ほど紹介。とは言っても、日本語の本は無いので、英語の入門書とアラビア語の入門書を参考程度に紹介するにとどめる。

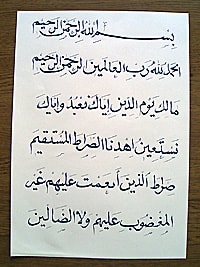

一冊目は、前回カラム(筆)の作り方の部分で紹介した("Arabic Calligraphy Naskh script for beginners" by Mustafa Ja'far THE BRITISH MUSEUM)(『アラビア書道 初心者のためのナスヒー書体』 ムスタファ・ジャアファル著、大英博物館発行)

タイトル通り、ナスヒー体のみの入門書である。ただし字がなんとなく活字っぽい印象を受ける。

数十ページ程度の非常に薄い本ながら、中身は結構濃い。

カラム(筆)の作り方も詳しく説明してあるし、各文字が1ページに1文字わりあてられていて、一画目はこう、二画目はこうというように、書き順がわかりやすく示してある。

また、後ろの方には、単語単位での練習ページもあるし、いくつかの作品例も納められている。

私はヨルダンのアンマンのマッカモールという巨大ショッピングセンターの最上階の本屋で購入したが、大英博物館発行なので、おそらくネットなどでも販売しているのではないかと思う。(下の写真はいずれも本文より)

二冊目は、

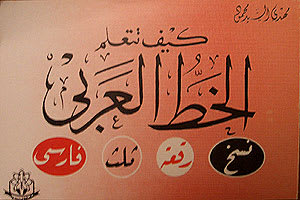

كيف تتعلم الخط العربي

(カイファ・タタアッラム アル・ハットゥ・ル・アラビー)〔アラビア書道の学び方〕

シリアのダマスカスの町中の大きめの本屋で購入。店のオヤジの話だと、シリアでは普通に売っている本だとか。近隣諸国や、アラブ系のショッピングサイトでも購入できるかもしれない。

他の本数冊と一緒に買ったので、値段は忘れたが、とても安いと思う。

上の写真の上側が表紙だが、タイトルの下の円と楕円の中に、右から

نسخ (ナスフ)

رقعة (ルクア)

ثلث (スルス)

فارسي (ファールスィー)

と、ルクア体で書いてある。ナスヒー、ルクア、スルス、ペルシアの4書体が薄い一冊に盛り込まれている。紙質自体も薄く、裏が透けて見えるのが難点。

そして当たり前だが、すべてアラビア語で書かれているので、よほどアラビア語に精通していないと読めない(もちろん私は読めない)。

図や、例はそれなりに豊富なので、文字以外の部分だけを見て練習してもそこそこ上達は望めるのではないか。

ただし、一流の書家が執筆した本ではないので、文字のレベルはあまり高くないと思う。

他にも、海外で買ってきたり、ブックフェアで買った、アラビア書道関係の本がいろいろとあるが、いずれも入門書・技術書というより作品集のような趣きなので、今回は紹介を控える。

他にも、アラビア書道関係の本で、ネットなどで購入できるものがあれば、ぜひコメント欄などで紹介してください。

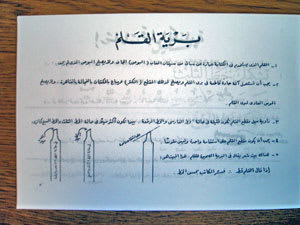

素材は葦や竹で、一般的には、左の図のように先端を加工する。

素材は葦や竹で、一般的には、左の図のように先端を加工する。