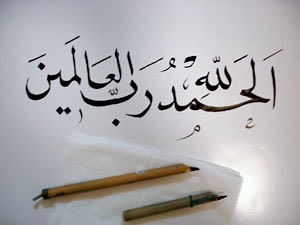

比較的、ハットゥ(アラビア書道)とわかりやすい作品

レバノンのベイルートのホテルのロビーやレストランにたくさんの絵が飾ってあった。

よく見るとアラビア文字らしきものが書いてある。従業員に「これは絵ですかハットゥ(アラビア書道)ですか?」と尋ねると、「ハットゥです」と言う。

うーん、難しい。アラビア書道と日本の書道はだいぶ異なるとはいえ、カラフルな絵の中にアラビア文字が少しだけ書いてあるような作品も、「アラビア書道の作品」ということになるのかな?

ちなみに、何人かの従業員に尋ねたが、誰一人として書いてある文字を読める人はいなかった。「アートだからね」と言った従業員もいた。

まあ、日本の書道でも、素人目には何が書いてあるかわからない作品ってあるもんなあ。

レセプションで作者について尋ねると、名前と連絡先を教えてくれた。オマル・カイスティという人らしい。レセプションの人も「彼はハッタート(アラビア書道家)だ」と言っていた。

連絡先は携帯電話の番号なんだけど、おそらくかけないと思う。向こうも日本から突然携帯に電話されても困るだろうし。

そういえば、 そういえば、ディズニー映画の『アラジン』でも、炎のシーンでは、炎の中にアラビア文字が描かれているという話を聞いたことがある。まだ、確認していないけど。意味がある文字列なのか、ランダムな文字列かもわからないし。

それも広い意味ではアラビア書道なのかな? まだまだ初心者なせいか、アラビア書道の範囲ということを考えるとキリが無いのであった。

左側の緑の部分とか、微妙にアラビア文字が書いてあるらしい。

これまた微妙。絵の一部にアラビア文字が書いてあると言った方が適切かもしれない。

| ヒジュラ暦1426年ラジャブ(7月)20日 ヤウム・ル・ハミースィ(木曜日) |

レバノンのベイルートのホテルのロビーやレストランにたくさんの絵が飾ってあった。

よく見るとアラビア文字らしきものが書いてある。従業員に「これは絵ですかハットゥ(アラビア書道)ですか?」と尋ねると、「ハットゥです」と言う。

うーん、難しい。アラビア書道と日本の書道はだいぶ異なるとはいえ、カラフルな絵の中にアラビア文字が少しだけ書いてあるような作品も、「アラビア書道の作品」ということになるのかな?

ちなみに、何人かの従業員に尋ねたが、誰一人として書いてある文字を読める人はいなかった。「アートだからね」と言った従業員もいた。

まあ、日本の書道でも、素人目には何が書いてあるかわからない作品ってあるもんなあ。

レセプションで作者について尋ねると、名前と連絡先を教えてくれた。オマル・カイスティという人らしい。レセプションの人も「彼はハッタート(アラビア書道家)だ」と言っていた。

連絡先は携帯電話の番号なんだけど、おそらくかけないと思う。向こうも日本から突然携帯に電話されても困るだろうし。

そういえば、 そういえば、ディズニー映画の『アラジン』でも、炎のシーンでは、炎の中にアラビア文字が描かれているという話を聞いたことがある。まだ、確認していないけど。意味がある文字列なのか、ランダムな文字列かもわからないし。

それも広い意味ではアラビア書道なのかな? まだまだ初心者なせいか、アラビア書道の範囲ということを考えるとキリが無いのであった。