| ヒジュラ暦1427年シャッワル(10月)15日 ヤウム・ル・イスナイニ(月曜日) |

そういうわけで、いろいろなことがありしばらくはブログをお休み中だけれど、ときには書きたいことや書いておいた方がいいこともあるので、久しぶりに書こう。

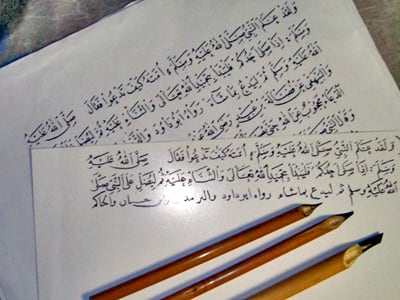

11月1日から本日11月6日まで、東神奈川の「かなっくホール」で開催されていたアラビア書道展「サンドローズ(砂漠の薔薇)」に3点ほど出品した。

3点とも10月31日になってようやく完成という綱渡り。

初日はたまたま仕事が休みだったので会場に足を運んでみた。約70点の出品があったらしい。普段、人の作品を見る機会って余り無いので良い刺激になる。

さすがにうまい人が多い。キャリアが長い方はもちろん、私とほぼ同じ経験年数なのに圧倒的にナスヒー体のうまい人なんかがいて、感心するやら焦るやら。

中には、芸術的すぎてどう評価していいのかよくわからない作品もあった。私の頭の中にある「アラビア書道」の概念をはみ出しているため、うまいとかヘタとかのレベルを超えてしまっている。これが芸術というものなのかもしれない。

会場で会ったマイミクさん(mixi上の仲間のこと)も、「白い紙に黒々とした文字」という「書道」のイメージを破られたようで(悪い意味ではなく)軽いカルチャーショックを受けていたようだ。

絵や写真の中にアラビア文字が書かれていたり、木彫りの作品があったり、一般の人には「アラビア文字芸術」とでも言った方がわかりやすいかもしれない。

さて、本日で展覧会は終わるわけだけれど、今回出品の作品群が巡業して、今度は11月20日(月)~12月2日(土)まで、アラブイスラーム学院で展覧会が開催されることとなった。

サンドローズ(砂漠の薔薇)では、PR活動にほとんど貢献できなかったので、埋め合わせに今回の展覧会をPRしておきたい。開催要領は以下の通りです。

| 1.開催日時: 2006年11月20日(月)~12月2日(土) 14:00~16:30 (但し、11月20日、21日、22日、23日、25日、27日、28日、29日、30日、12月2日のみ開館) 2.場所: アラブ イスラーム学院 (東京都港区元麻布3-4-18) (TEL:03-3404-6622) 3.アクセス:東京メトロ日比谷線広尾駅より徒歩10分、または都営浅草線麻布十番駅より10分 (http://www.aii-t.org/j/frame/index_hiroo.htm ) (中国大使館の方ではなく、中国大使館公邸の隣。) 4.書道体験:専任講師によるアラビア書道の指導を受ける事ができます(23日は本田先生、その他の日は山岡及びアラブイスラーム学院の生徒が行います)。 4.その他:11月18日(土)17:00~18:00に同所地下一階にてオープニングセレモニーが開催されます。駐日サウジアラビア大使によりテープカットがあります。 |

しかし、自覚症状はあまりなかったんだけれど、作品制作による緊張&プレッシャーが結構大きかったようで、作品展から帰宅してから数日間、頭がボーッとして身体がだるくてしかたなかった。ひと段落して、ふと気を抜いた瞬間に、今までの麻痺していた疲れが一気に出たような感じ。

アラビア書道をたしなんでいる人には、絵画や日本書道など、もともと芸術には通じている人が多いようだ。話に聞くと、文字はとにかく、装飾なんかはチャッチャと手早く美しく仕上げてしまう人もおり、ホントにただ者でない人が揃っている。私は別の意味で「タダモノデナイ」と思われているフシがあり、早くアラビア書道そのもので「ただ者ではない」ようになりたい。

話は変わるが、アラビア書道展にタイミングを合わせるかのように、アマゾンで『イスラム書道芸術大鑑』が中古で出品されていた。

50000円の大型本ですでに絶版。私は3年以上前からこまめに探していたのだが、ようやく今回発見して速攻で申込。アマゾンからも注文確認メールが来て、「やった! ついにあの本が見られるぞ!」とオオヨロコビしていたら、今朝お詫びメールが入っていて、「タッチの差で他の人が購入しました。手違いがあってしすみません」と書いてあった。

はっきり言って大ショックだ。日本全国津々浦々の古書店を歩き回り、ときには船が難破しそうになり、ときには行く手を阻む怪物と戦いながら探し回ったのに…(そんな気分なのです)。

しかしまあ、50000円もするこの本を買ったと言うことは、きっとアラビア書道関係者かイスラーム関係者に違いなく、もしこの記事を見て「あ、買ったのオレ、オレとか」「なーんだイスハークさんも欲しかったんだ。あたし買ったから見せてあげるよ」という展開になると、オオヨロコビも復活するに違いないので、該当する方には是非よろしくお願い申し上げます。

そうではなく、お金が余っているからなんとなく買っちゃったけど、あまり興味ないなあ…という人が買った場合は是非転売して頂けると、イスハークは喜びのあまりわふわふと庭を駆け回ると思います。

とにかく、誰でもいいのでもし売ってくださる方がいたら是非売ってください。値段交渉にも応じますので。

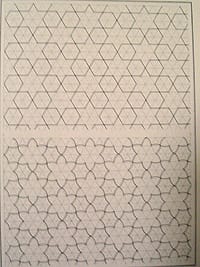

PCスクールの講師に、上の本を見せて「こういうの作りたいんですよね」と相談したところ、大いに燃えてくれ、指導計画を無視して2時間半一緒に試行錯誤したのだが、結論には「イラレでは限界がある。手書きの方が優れている」ということだった。

PCスクールの講師に、上の本を見せて「こういうの作りたいんですよね」と相談したところ、大いに燃えてくれ、指導計画を無視して2時間半一緒に試行錯誤したのだが、結論には「イラレでは限界がある。手書きの方が優れている」ということだった。 でもルクアの出来よりはマシ。

でもルクアの出来よりはマシ。