4月2日から8日まで大阪出張です。

2日は大阪入りするだけなので、

のんびり昼前に自宅を出て美術館巡り・・・

と思ったのですが、あまり鑑賞したいのがなく、

大阪市立美術館『フェルメール展』のみ、観ることに。

公式サイト:フェルメール展 Osaka

フェルメールというと超有名な割に現存する絵が35枚と言われていて、

本展では6枚が見られるとの触れ込み。

正直なところ、そんなに見たい絵はなかったのですが、

一応、「フェルメール」ということで(笑)。

過去に見たことがなかったし。

石原さとみサンが音声ガイドをしているということで、

久しぶりに音声ガイドも借りることに。

さて、展示ないようですが、たった6点のフェルメール作品だけで

開催できるはずがなく、同時代の画家による作品が39点展示されており、

最後のコーナーでフェルメール作品が見られるという流れ。

正直なところ、フェルメール作品にしてもその他の作品にしても、

これといって印象的な作品はなかったのですが(失礼!)、

そこそこ混雑していながら気分を害するほど見るのに不便でもなく、

ちょうどいい塩梅の混み具合でした。

ま、そんな感じでした。

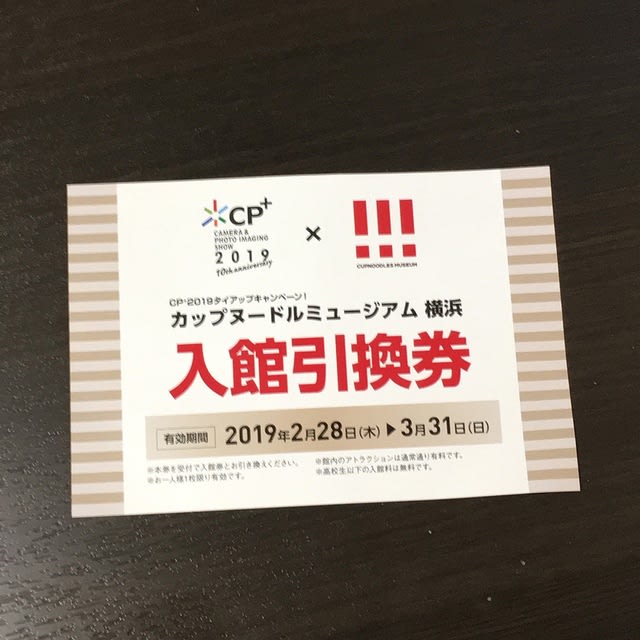

CP+2019会場で「カップヌードルミュージアム横浜 入館引換券」(500円相当)をもらったので

三重に帰る前に訪れてみることに。

公式サイト:カップヌードルミュージアム横浜

ただ、外は雨。結構の本降りでユーウツ。そのまま三重に帰ろうかと思いましたが、

桜木町駅のコインロッカーが空いていたため、重い荷物をぶち込んで、訪れることに。

うっかり折り畳み傘をデイパックに入れたままコインロッカーに入れてしまったため、

駅のコンビニでビニール傘を購入。でも雨量が結構激しかったので結果オーライではありました。

桜木町から20分ほど歩いてようやくカップヌードルミュージアムに到着。

館内はとても綺麗でしたが、傘置きがなく、ビニール袋に入れて持たせる方式。

傘を持ち歩きながら館内を歩かせるのはどうかなぁという感じ。

まずは展示を見る前に3階のマイカップヌードルファクトリーで

オリジナルカップヌードル作り体験。

ここではカップにまず製造年月日を記入した後、

カラーマジックペンでイラストなり文字を入れてオリジナルカップを作ります。

(それにしても下手クソなパッケージ! 笑)

さらにスープを4種(醤油、カレー、シーフード、トマト)の中から選び、

トッピング具材を12種類の中から4つ選びます。

ワタシはシーフード味のスープを選び、トッピングはひよこちゃんナルト、LOVEハート型カマボコ、

エビ、インゲンをチョイスしました。

そのあと、麺の上にカップを被せてもらい、自分でハンドルを6回回して

ひっくり返す工程を行い(写真なし)、

蓋を圧着し、

シュリンクパックして、

異物混入検査を通して、

出来上がり。

さらにビニール袋にカップを入れ、

空気を注入して持ち帰りに壊れない処理を行って終了。

続いて2階に降りてインスタントラーメン ヒストリーキューブへ。

ここでは歴代のインスタント麺のパッケージを展示。

1958年のチキンラーメン、

1971のカップヌードルがエポックメイキングではありますが、

ワタシ的には子供の頃、日清焼きそばが大好きでした。

「百福シアター」で安藤百福の生き様のダイジェストを見た後は(写真なし)、

「安藤百福ヒストリー」で復習(写真なし)。

さらに企画展「安藤仁子展」も見ました。

そして「百福の研究小屋」。リヤカーが懐かしい(笑)。

3畳か4畳程度の小屋の中はこんな感じ。

屋根に止まっている雀まで作り込んでいてカワイイ。

中に入ると遠近感が狂う小部屋もアリ。

でもこのアトラクションは最低2名、できれば3人以上の

カップルや家族づれでないと楽しめないですなぁ(悲)。

カップヌードルパークは巨大な工場の中で、自分自身が「カップヌードル」の“麺”となり、

製麺から出荷されるまでの生産工程を体感できるアスレチック施設。

小学生以下しか体験できないのは残念。

4階 NOODLES BAZAAR -ワールド麺ロード-。

世界各国のさまざまな“麺”とドリンクを味わえるフードコート。

ちなみにここで食べた麺はカザフスタンの「ラグマン」というパスタ(300円)。

トマトベースのソースに隠し味はオイスターソース。羊肉が特徴とのこと。

辛くないのでワタシでも美味しくいただけました。

ドリンクはベトナムの「燕の巣ドリンク」(200円)。

燕の巣よりもキクラゲ、寒天の方が多いのですが(笑)。

味はまずくはないものの、変な味(笑)でした。

最後は1階に降りて、ミュージアムショップへ。

ひよこちゃんグッズがたくさん並んでいました。

小さなスペースながら「どん兵衛」グッズも。

がま口がワタシ好みでしたが、

買っても使う見込みがないので買いませんでした。

買ったのは母・姉へのお土産として「チキンラーメン饅頭」。

ひよこちゃんが饅頭になっていて6個入り900円x2。

(パッケージ写真なし)

こんな感じでカップヌードルミュージアムを出ました。

天気が悪かったこともありますが、

大人のワタシ一人だけでは楽しめないアトラクションが

たくさんあって、楽しさ半減。

ここはカップルなり家族づれで楽しむミュージアムでした。

森アーツセンターギャラリーは月曜日も開催しているので来たのですが、

翌日が展示替えのための休館日だからか、激混み!

エレベーターに乗るのに30分かかりました!

さらに特別ランチ『赤富士カレー』を食べるのに20分待ち。

食後、さらに入場待ちしてようやく会場内へ。

内容は北斎初期から晩年までの絵を通覧するものですが、

これまで見たことのあるものが多く、若干 期待外れ。

待ち時間が長過ぎたのが、気分的に大減点。

とはいえ、北斎の画業を通覧したい方には良い展覧会だと思います。

公式サイト:【公式】新・北斎展

続いて東京都美術館『奇想の系譜展 江戸絵画ミラクルワールド』。

伊藤若冲や曾我蕭白といったワタシの好きな画家の絵が見られるので

寄ってみることにしました。本展で見られる画家はほかに

長沢芦雪、岩佐又兵衛、狩野山雪、白隠慧鶴、鈴木其一、歌川国芳。

なんといっても観ることができて良かったのが

伊藤若冲『象と鯨図屏風』。

白い象は丸っこくて抽象化されています。もっとも、若冲が実物を

見たことがあったかどうかわかりませんが。

黒い鯨は潮を吹いているので鯨とわかるものの、目やヒレなどが

水面下に隠れているという大胆な省略。

これと対をなすような絵が長沢芦雪『白象黒牛図屏風』。

白象には黒いカラスが留まっており、黒牛のそばには白い仔犬がいて、

白黒・大小の対比がなされたわかりやすい屏風絵。

岩佐又兵衛は今回初めて知った画家ですが、

『山中常盤物語絵巻』がなかなかのもの。

武士が屋敷で人を斬るシーンをいくつも描いていますが、

首が飛んでいたり、肩から左右に真っ二つに斬られていたりと、かなり残虐。

女性も斬られていますがどういうわけか女性はみんな上半身ハダカ(笑)。

ほかに面白かったのが・・・

曾我蕭白『唐獅子図』

岩佐又兵衛『豊国祭礼図屏風』

狩野山雪『韃靼人狩猟・打毬図屏風』

白隠慧鶴『すたすた坊主図』

鈴木其一『貝図』

歌川国芳『宮本武蔵の鯨退治』

なかなか見ごたえのある内容でした。

今日は夜、埼玉県・浦和のホテルに到着すればいいので、

東京・上野の国立科学博物館で特別展

『明治150年記念 日本を変えた千の技術博』。

明治から平成まで、日本を変えた科学・技術を一堂に紹介するもの。

以下、ワタシが興味を持ったアイテムを紹介。

まずはキログラム原器。

メートル原器はよく知られていて、キログラム原器の隣に

レプリカが置かれていましたが、キログラム原器を見るのは初めて。

明治時代にキログラム原器を船で輸送するために使ったケース。

キログラム原器は貴重なので、船が沈没しても回収できるよう

深海でも防水機能を発揮する頑丈なものでした。

横にはメートル原器を輸送するためのケースも展示されていました。

初期の電話交換機。

実物の隣に当時の電話交換の手順を紹介するビデオが流れていましたが、

かなり面倒っちい手順でした。電話契約数が増えると、

このシステムでは対応できず、使われなくなってしまったとのこと。

明治時代の扇風機。

当時は「電気扇」と呼んでいたようです。

明治40年前後の乾電池。

右の赤いものでタバコサイズ。

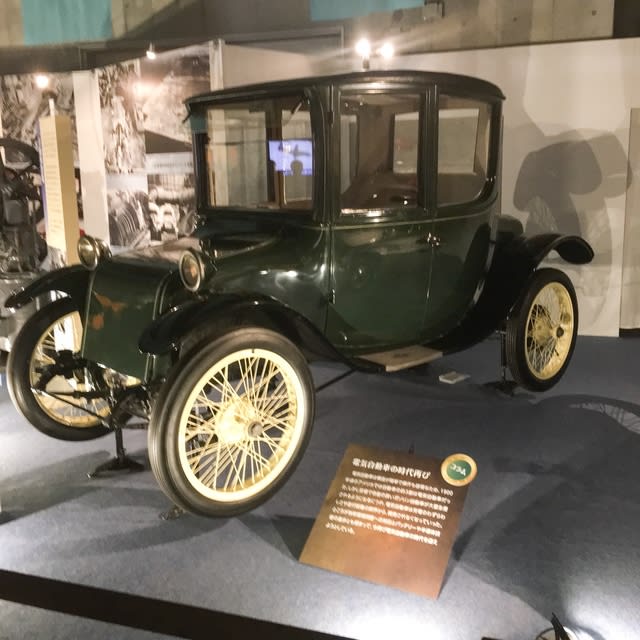

ミルバーン電気自動車(100年前)。

いま、再び電気自動車の時代が到来しつつありますね。

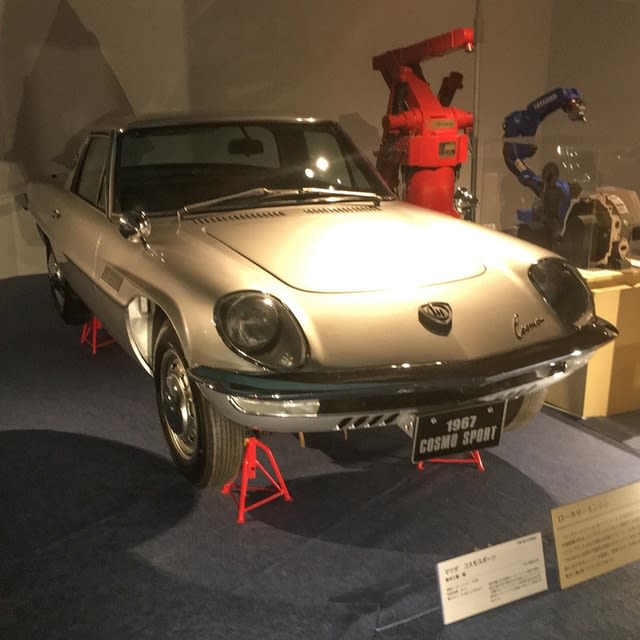

マツダ コスモスポーツ。

ロータリーエンジンを実用化したクルマ。

初めて実物を見ました。

いま見てもカッチョイイ!!

ロータリーエンジン。

中学の技術の時間に勉強した記憶があります。

スパイダーシルクとそれで作られた三味線の弦。

スパイダーシルクはクモの遺伝子をカイコに導入したカイコの糸。

強靭さと柔らかさを併せ持つ素材のようです。

最近のウイルソンのバドミントンラケットにも使用されていますね。

大正3年の無線電話機。

これが現代の携帯電話に繋がるのでしょうか?

なんとなく見覚えのある電話機。

実際にワタシが見たことがあるのは赤と黄色の公衆電話。

赤電話は中が見えるよう透明プラスチックが用いられていますが、

街で見かけたのはオール赤。

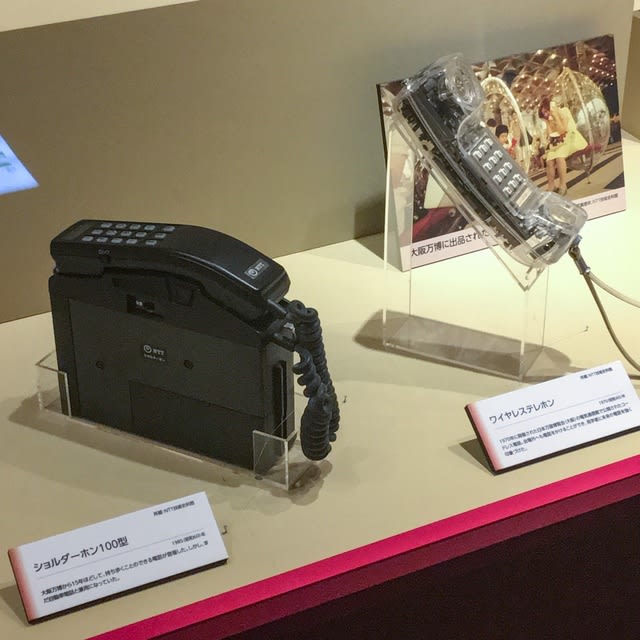

平野ノラがバブルネタにしているショルダーホン(手前)。

奥は一体化されたワイヤレステレホン。

ニコンF3 スペースカメラなんてものも展示されていました。

オープンリールのテープレコーダーと初代ウォークマン。

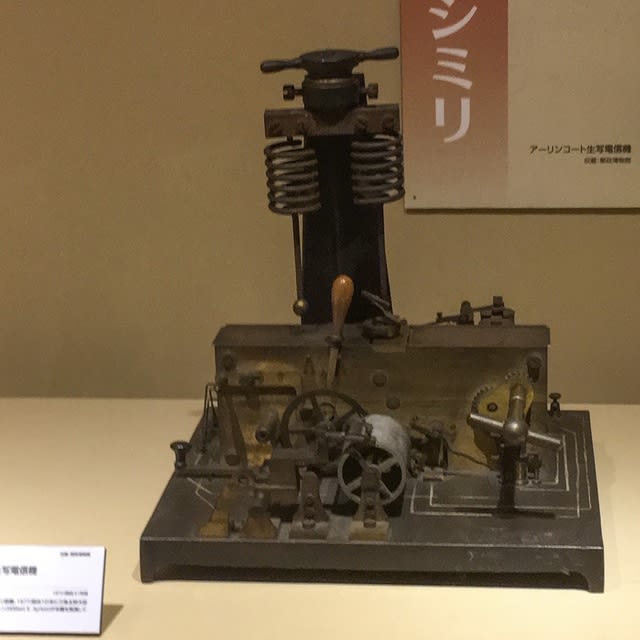

ファクシミリの原型。

どのように操作するのか、まるで見当がつきません(笑)。

ソニーのポータブルテレビ。

レトロかっちょいいデザインですね。

CDプレイヤー(手前/1982年)とPCMオーディオプレーヤー。

当時CDプレイヤーは写真のソニーを始め数社から一斉に発売されたのを

記憶しています。どれもが定価168,000円でした。

しばらくするとCDウォークマンにまで小型化されましたが。

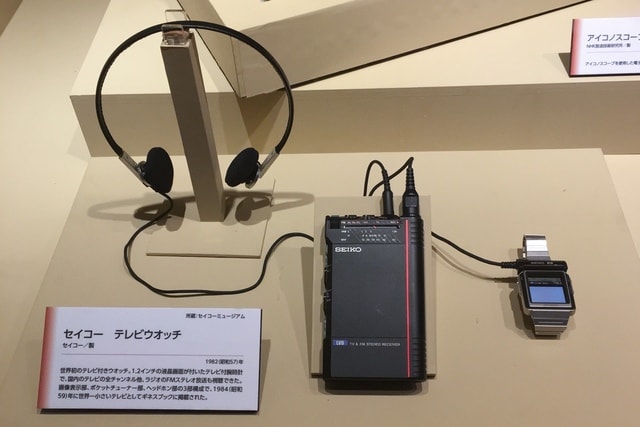

セイコーのテレビウォッチ(1984/昭和54年)。

ポケットチューナーが必要ですが、いま見ても結構かっちょいい。

とはいえ、画面が小さくて実用性は低いですね。

特に最近の番組はキャプションが多いですから(笑)。

初期の電卓。

手前の『カシオミニ』ですら

タバコよりもひと回り大きいです。

国産大型コンピューター(1964年)。

サイズは底面が畳一畳ぐらい。

1秒間に5万回の加減算ができたとのこと。

国産ワープロ1号機(東芝製)。

デスクにモニター、キーボード、プリンターが一式に。

NECのパーソナルコンピューター、上がPC−9801、下がPC−8001。

ワタシの高校時代の友人がPC-8801(だったかな?)を持っていて、

画面に円を描いて自慢していたが、何が面白いのかわからなかった(爆)。

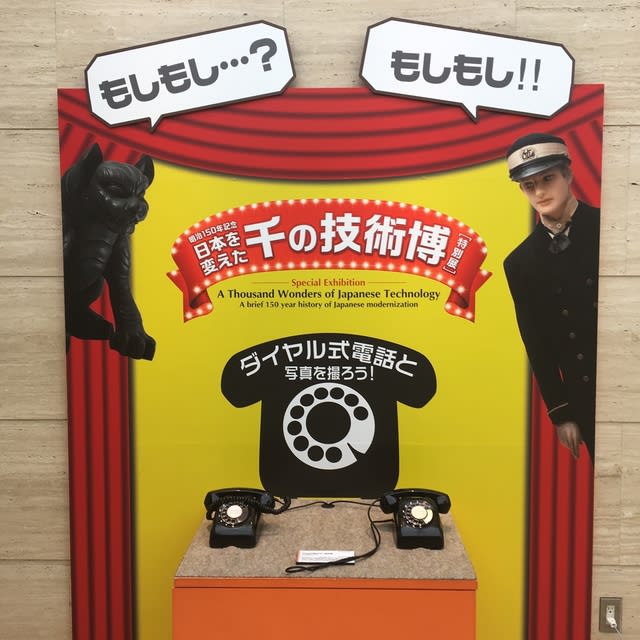

会場の通路に設営されていた撮影ブース。

黒電話と一緒に撮影するというものですが、

最近の子供は操作方法がわからないようです。

生まれた時からスマホがあるのですから当然ですが。

ワタシはもちろん子供の頃、使っていました。

本日3件目の目的地は別サイトにて記述予定。

4件目は名古屋ボストン美術館 最終展『ハピネス 〜明日の幸せを求めて』。

公式サイト:GRAND FINAL EXHIBITIONS

名古屋ボストン美術館は20周年にして閉館の運びとなることに。

ワタシ自身はこの美術館を訪れたのは3〜4回程度なので

さほど感慨深いものを感じませんが、ともあれ最後の展覧会を観ることに。

展示内容は・・・

LOVE 愛から生まれる幸せ 愛から生まれる幸せ 〜日常の情景から〜

PEACE 東西の出会い 〜心の永安を求めて〜

DREAM 生活を彩った芸術 〜アメリカン・フォークアートの世界〜

HOPE ことほぎの美術

NATUARE 日本事物にみる幸せ 〜自然と人間〜

ART アートでつなぐ幸せ 〜現代における幸せの表現〜

「ハピネス」を表現するアートが様々な観点から75点あつめられていましたが、

「ハピネス」とはなかなか深遠なテーマでありますなぁ。

ワタシ個人としては東日本大震災で津波に流されながらも

見つけられて修復された「ごく平凡な日常の写真」の中にこそ、

ハピネスがあると思うのであります。

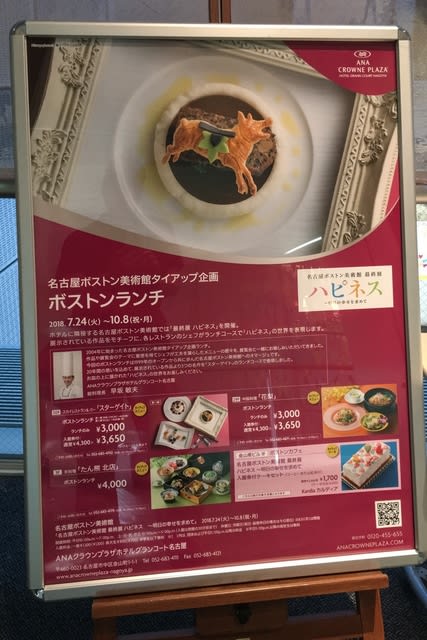

こちらの美術展まわりでもタイアップ企画の料理を出す店が。

すでに1,500円のランチを摂った後で3,000円のランチをいただく財布を持っておらず、

そそくさとお家に帰りました(笑)。

今日2件目の目的地は名古屋市美術館。

『至上の印象派展 ビュールレ・コレクション』を観るために。

公式サイト:至上の印象派展 ビュールレ・コレクション

展示内容は印象派を中心に現代アートまでを網羅。

イチオシ作品はルノアールの『イレーヌ・カーン・ダンヴェール嬢(可愛いイレーヌ)』。

会場の一部ではイレーヌ嬢と似たような衣装を着て撮影するブースもあり。

ワタシが訪れたときは着替えて撮影している人は誰もいませんでした。

着替えにトライしてみたい気がなくもありませんでしたが、

さすがに1人で訪れて、実行する勇気はありませんでした(笑)。

唯一(?)撮影可能なモネの『睡蓮』。

企画した側ではこの絵を背景に記念撮影させたかったのだろうと推測しますが、

実際は絵そのものを撮影する人ばかりでした(笑)。

美術展おきまりのミュージアムショップ。

この美術展でも色々なグッズが売られていましたが、

気になったのが「タイツ」(各3,800円)。

印象派の絵をタイツの絵柄にした物ですが、

最初、「だれがこんなの買うんだろう?」と思いましたが、

ヨガ好きな人やインストラクターにはかなりウケそう。

あんまり売れていなかったのか、2タイプがセットで3,800円になっていました。

これもさすがに購入には至らず(笑)。

とりあえず、イレーヌ嬢を観ることができて満足。

バドミントン撮影の仕事が異常に早く終わったので、

ホテルに戻って事後処理をする前に

秋田県立美術館に立ち寄ってみました。

公式サイト:秋田県立美術館

仕事柄、全国各地に出張させてもらってますが、

今回のように月曜日に現地入りして

次の月曜日に帰宅するというようなスケジュールだと

月曜日休館日の美術館に入ることはなかなかできません。

せっかくの機会なので立ち寄らせてもらいました。

予備知識なしで入ったのですが、元々は

画家 藤田嗣治の妻マドレーヌの死を悼んで藤田美術館を

作ろうとしたものが、戦後に構想から30年ほどしてようやく実現したとのこと。

なので、藤田の作品がいくつも展示されていました。

なかでも『秋田の行事』という巨大な壁画(高さ3.6m x 幅20m)はその巨大さに圧倒されます。

一方、3階のギャラリーでは『ピーターラビットの世界展』を開催中。

著者ビアトリクス・ポターの生涯の解説や

ピーターラビットの自費出版本から出版社版の初版本、

日本で翻訳出版された似ても似つかない絵の絵本なども展示されていました。

ワタシ自身はピーターラビットの絵本は読んだことが全くなく、

パンメーカーのプロモーショングッズの絵皿でよく見たなぁというところ。

むしろ、『The Tale of KITTY-IN-BOOTS』が日本では『長靴をはいた猫』として

たしか「東映まんがまつり」の映画上映されていたはず。

その原作者が同じと知ってビックリしました。

ただ、親子連れ向けの展示かと思っていたら、解説の文字にふりがなはないし、

展示の高さも大人むけで、子供にはちょっと見づらい展示のようでした。

久しぶりにMieMu(三重県総合博物館)へ。

今回の企画展は『知ってる貝!見てみる貝! 貝のヒミツ』。

小学生の頃は貝殻を集めるのが趣味だったので。

三重県総合博物館のサイト:第19回企画展 知ってる貝!見てみる貝!貝のヒミツ

正直なところ、さほど面白くはなかったのですが、

ワタシがいくつか興味を持ったところを紹介。

セイスイガイ。

ワタシの知り合いが発見に関係したらしいので。

実物は米粒以下! よくまぁ発見できましたなぁ(笑)。

地質年代表。

ワタシが高校で習ったのと一部違っています。

「二畳紀」が「ペルム紀」に、「新生代 第三紀」が

「古第三紀」と「新第三紀」に分かれています。

フェーブ(feve)。

貝殻デザインのフェーブ。

貝ボタン。

かなり凝ったものばかり。

貝合わせ。

ワタシがイメージしていた昔の貴族の遊びは

「貝覆い」という名の遊びで、

「貝合わせ」は全く違う遊びだったとのことでしたが、

その後、2つは「貝合わせ」になったようです。

続いて中之島香雪美術館『珠玉の村山コレクション』。

中之島香雪美術館:中之島香雪美術館 開館記念展 「 珠玉の村山コレクション ~愛し、守り、伝えた~ 」 I 美術を愛して

全く予備知識なしでこの美術館を訪れましたが、

3月21日にオープンしたばかりのようです。

村山龍平(香雪)は現在の三重県度会郡玉城町出身。

28歳で朝日新聞の創刊に携わったとのこと。

1代で重要文化財19点を含む膨大なコレクションを築いたようですが、

新聞社の社主ともなるとずいぶん儲かるんですな(笑)。

茶道具を中心に掛け軸や刀剣なども展示されており、

国指定重要文化財である「玄庵」を再現した茶室も。

ただ「玄庵」は出来立てでワビサビを感じません(笑)。

正直なところ、入館する前から体調が崩れ、

休み休み鑑賞するような状態だったのでじっくり観られず。

いい印象が残りませんでした。

四月恒例の大阪出張。明日から日曜日まで大阪・守口市でバドミントンの大会です。

今日は移動のみなので、ゆっくりと大阪の美術館巡り。と言っても2件のみ。

火曜日の移動は美術館がどこも開いていてグーです。

まずはあべのハルカス美術館『生誕120年 東郷青児展 夢と現(うつつ)の女たち』。

若いときからの彼の画業を振り返る内容となっています。

あべのハルカス美術館:生誕120年 東郷青児展 夢と現(うつつ)の女たち

シンプルに省略された女性の絵は一目で彼の作品と分かるものですが、

初期の頃はキュビズムの影響を受けていたのが興味深いです。

また、藤田嗣治(レオナール・フジタ)と親交が厚く、

2人の合作もあって、ワタシには新しい発見でした。

東郷の女性はほとんどが伏し目だったり、黒目に描かれていなかったりで、

視線の印象を弱めて女性のフォルムを重要視したのだろうと勝手に推測。

なかなか楽しめた展覧会でした。

国立博物館 表慶館の次は出光美術館。

リニューアルしてから2度目の訪問だと記憶していますが、

お年を召したエレベーターボーイが出迎えてくれます(笑)。

展示内容は『色絵 Japan CUTE !』。

出光美術館のサイト:最新の展覧会(色絵 Japan CUTE !)

鍋島藩窯や古九谷、古伊万里、柿右衛門、野々村仁清などの

陶磁器を展示。ほとんどが出光美術館所蔵品!

タイトルの「Cute!」からイメージしたのは

カワイイ動物の絵だったり、小振りな器だったのですが、

半分当たっていて半分外れていた展示内容でした(笑)。

ワタシ的には『色絵葡萄栗鼠文角皿』がまさにCute!

角皿のサイズも小さく、描かれている葡萄(ぶどう)と

栗鼠(リス)もカワイイ!

実は最初は栗鼠ではなくキツネに見えた(笑)。

葡萄とキツネだとイソップ童話ですが(爆)。

あと、本展示で初めて知ったのが、古伊万里が貿易で

中国や欧州に渡り、景徳鎮やマイセンなども古伊万里を

コピーしたとのことで、オリジナル(古伊万里)と

コピー製品が展示されていました(逆もあり)。

展示を一通り観た後は、皇居方向を見渡せるスペースで

無料のお茶をいただきました。

恒例の東京出張。仕事は明日とあさって。

今日は東京入りのみなので、美術館のハシゴ。

まずは東京国立博物館 表慶館『アラビアの道 サウジアラビア王国の至宝』。

ちょっとマイナーですが(笑)。

東京国立博物館公式サイト:アラビアの道-サウジアラビア王国の至宝 / 表慶館

東京国立博物館の表慶館は本館を正面に見て左手の建物。

今まで本館、東洋館、平成館は入ったことがありますが、

表慶館に入るのは初めて。

明治33年(1900)、皇太子(後の大正天皇)のご成婚を

記念して計画され、明治42年(1909)に開館した、

日本ではじめての本格的な美術館 だそーです。

今回の展示だけかもしれませんが、ストロボを使用しなければ撮影OK。

なので、2階の円形回廊とか階段はクラシックでイイ雰囲気。

こっそりポートレート撮影するにはよさげ(笑)。

人形石柱(カルヤト・アルカァファ出土 紀元前前3500~2500年)。

日本のハニワと似た感じ。

この器は陶器などではなく、石の削り出しなのにビックリ!

(紀元前2500〜2000年頃)

紀元前1000〜400年頃の彩文杯ですが、

日本の志野焼茶碗のように見えますねぇ(笑)。

こちらは織部焼のお茶碗のように見えますね(笑)。

こちらは欠けた器を復元したものですが、

このままでも作品のようです。

素朴なものだけでなく、精緻な工芸品も。

金のイヤリングは超繊細!(1〜3世紀)。

オスマン朝スルターン、アフメト1世の銘入錠前(1603〜1617年)。

素材が銀というのにビックリ!

錠前自体が盗難にあいそう(笑)。

19世紀の服飾品。ゴーカですなぁ。

今こーゆーのをチープ価格で売り出したら

流行りそうな気がしないでもないですが。

こんな感じでなかなか楽しめました。

また、屋外ではアラビア体験のテントが設置されていて、

無料で荒ビックコーヒーとナツメヤシが無料で振る舞われており、

ワタシもいただきました。

ワタシが地元神社の神輿を担いだのは小学生の頃。

低学年のときに法被(はっぴ)を買ってもらって

自宅の庭で記念写真を撮ってもらった記憶があります。

祭りの日は平日で小学校が半ドンになって

祭りに参加したような記憶も。

当時は大人用の神輿と子供用の神輿があって、

かなりのにぎわいを持って神輿の行進が行なわれました。

そして今日。ウチが11年に1度の氏子の当番ということで、

ウチにも役割が回ってきました。細かい会合とか

何とかは年老いた母が全部やってくれているのですが、

さすがに神輿担ぎの行進はできないので、

無駄に体力が余っているワタシが駆り出されることに(笑)。

正直なところ、朝8時半集合で周りは知らぬ人ばかり。

気乗りしなかったのですが、法被を着ると結構やる気モードに(笑)。

9時には宮司に神輿を清めてもらって神輿のスタートとなるのですが、

本来の宮司が議員さんをしていて、衆議院の解散選挙にからんで

忙しいらしく、お清めの儀は名古屋から宮司さんをお呼びして執り行われました。

なお、お清めの儀に使われたお酒は純米酒ながら紙パック入り、

塩はビニール袋に入ったままの徳用袋のもの。

せめて酒は大徳利に、塩も陶製の器に入れてほしかったなー。

磯山八幡神社の氏子地域は近鉄名古屋線を挟んで東西に分かれており、

西のほうは土曜日に済ませ、日曜日は東側。

今日は地元幼稚園だか保育園だかの運動会やF-1レースなどが重なっており、

参加者は20名程度。もはや氏子は激減状態なのでしょうねぇ。

神輿はもはや担ぐものではなく台車に乗せて引くもの。

その台車も錆が出ていて、使われるようになって相当長いのだなぁ、と。

また、神輿を担いで移動するだけでも6〜8人は必要で、

半日仕事となると交代要員も必要ですが、交代要員まで満たしていません。

また、前日は大人の若手要員がおらず、神輿を氏子の家の前で担ぎ上げるのも

50cm程度だったとのこと。今日は比較的若手が多くて大きく上がりましたが。

そんなワケで、台車使用もむべなるかな、と。

最初は結構楽しかったのですが、1時間ほどしたら飽きてきました(笑)。

それでもなんとか11時まで行進してお昼休憩。45分後に後半の行進。

後半は子供たちや担ぎ手が減り、さらに寂しいものとなりましたが、

12時半頃には神社に神輿を戻し、無事、終了。お開きとなり、

ビールとお菓子をいただいて自宅に戻りました。

最近はこういうモノが祭りの土産のお菓子としてポピュラーなのでしょうか?

オレンジとグレープのフーセンガムが懐かしいです。

当時は当たり付きで、「当たり」が出ると同じものが貰えました。

「ベビースターラーメン」は当時「ベビーラーメン」という商標でしたが、

味は変わっていないようです。

お菓子に挿入されていたパンフレット

意外に歴史は古いようです。

その割に神輿はボルト/ナットで繋いでいたり、

その他の部材もちゃちい感じがしましたが、

「文句いうなら寄進しろ!」と言われると

ぐうの音も出ません(爆)。

今回の東京出張の最後はJCIIギャラリー『水谷塾 終了展 2017』。

予定にはなかったけれど、日本カメラ博物館のすぐ横のビルだったので、

ついでに寄ってみました。

水谷塾というのはスポーツカメラマンの大御所 水谷章人氏の写真塾。

水谷氏は文藝春秋『Number』と組んで、スポーツ写真の新しい世界を拓いてきました。

さて、終了展ですが、ワタシも同じスポーツ写真を撮るものとして

厳しく見ると、素晴らしい作品もあったものの、習作レベルを超えていないものも。

超望遠レンズで切り取った選手のアップの写真とか、

スローシャッターで動感表現をしたものが多く見られましたが、

ちょっと食傷気味。

いずれも見た目はそこそこ綺麗だけれど、

それで何を表現したかったのかが希薄なものが多かったように感じました。

特にスローシャッターの写真は、うまい具合に撮るのは非常に難しいのは

わかるのですが、「スローで撮ったからこそいい写真になった」と思えるものは少なく、

つまりスローで撮った意味があまり感じられないものが多かったということです(ワタシの感想)。

また、たくさんの塾生が思い思いのサイズでプリントを飾っていましたが、

大きなアップのプリントの横で小さなA4サイズでしかも引きの写真があると、

後者はどうしても見劣りしてしまいます。

一人一人のディスプレイスペースの制限があったのかもしれませんが、

そのあたりも考えてプリントしてほしかったと思いました。

個人的には新人らしい独自の視点・表現の作品を期待したのですが、

そういう作品は見当たりませんでした。そのあたりがほんとうに残念。

まぁ、塾生たちの今後に期待したいと思います。