暑い夏が終わっても、今年の秋は夏日になる日が多く、異例の天候が続いていました。それでも、低山を歩くには都合の良い気候の日が増え、最近では秋を飛び越え冬のような気温となりました。体調の都合で、趣味としていた山歩きはご無沙汰でしたが、奥武蔵の大高取山と中央線沿線の高川山を歩きました。今日は、その山歩きについて綴ります。

10月14日、池袋から東上線で坂戸まで行き、乗り換えて越生(おごせ)で降ります。そこがスタート地点で舗装路を30分ほど歩くと、世界無名戦士之墓と呼ばれる見晴らしの良い場所に到着します。そこから登山路となり、しばらく歩いて西山高取に至ります。その先、樹林の登山路を歩き続け大高取山の山頂に到着しました。山頂は、樹林に囲まれていますが、一部展望が開けた場所もあり、ベンチも設置されていて、昼食をとりました。

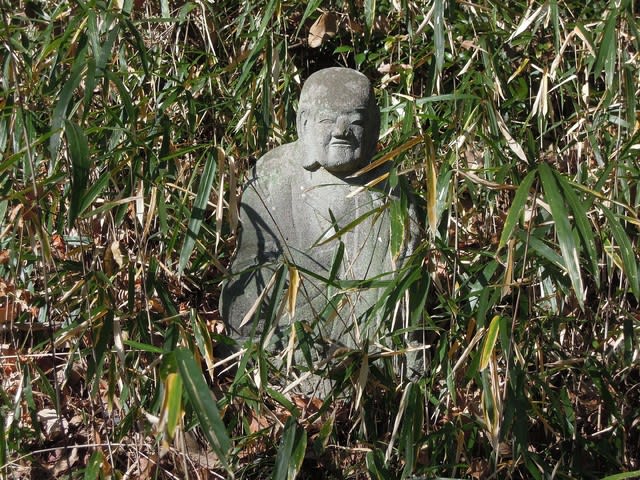

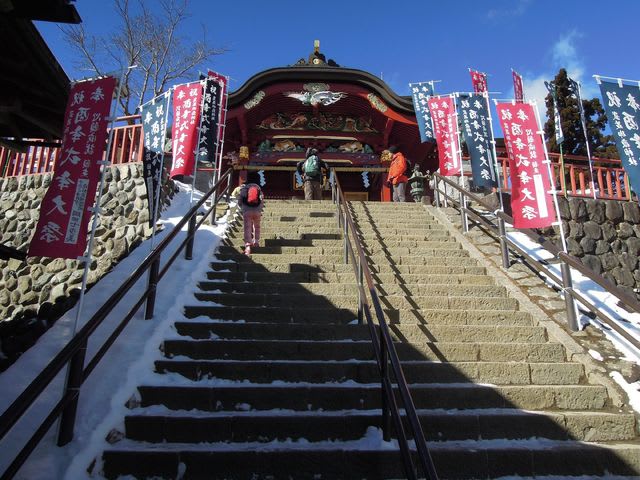

山頂から、薄暗い登山路をしばらく歩いて、桂木観音へ向かいます。朱塗りの観音堂が、秋の陽光の中で尊く輝いていました。桂木観音から車道を下るとすぐにゆず園があります。安い柚子を期待しましたが、時期が早かったようです。山道に再び入り、最後の目的地のオーパークおごせに向かいます。

尾根伝いにしばらく歩いて、オーパークおごせに到着。規模の大きい入浴施設で、露天風呂でのんびりと山歩きの疲れを癒しました。越生駅までは、無料の送迎バスを利用できます。久しぶりの山歩きは、休日のとても良い過ごし方となりました。

11月4日、久しぶりではありましたが、繰り返し登っている中央線沿線の高川山に登りに出かけました。大月の次の駅である初狩駅がスタート地点です。道標もしっかりしているので、高川山登山口まで問題無く辿り着くことができます。

前回出かけた山歩きから、さほどの期間が経っているわけではありませんが、植物は紅葉の季節と彩りを変えていました。

まだ紅葉の最盛期ではありませんが、目を楽しませてくれました。落葉する前に、自由な装いを楽しんでいるような木々の葉の美しさ。

高川山に登る目的の一つは、富士山の眺望です。富士五湖周辺まで行けば、壮大な富士山の眺望を楽しめる山は多々あります。中央線沿線の山からも綺麗な富士山を望むことができますが、高川山は特に美しい富士山を望めます。今回は、霞がかかっていてイマイチな景観でしたが、富士山を展望することができました。

昼食後、下山路はいくつもありますが、今回は禾生駅へ下るルートを選びました。この日は、新宿で途中下車して、もつ焼き居酒屋ぼるがで一杯やって帰りました。山も酒屋も、久しぶりの場所でしたが、楽しい休日を過ごすことができました。