日本近代資本主義の父渋沢栄一から打って変わって、今年のNHK大河ドラマは中世武家社会の始まりを描く「鎌倉殿の13人」。先週から非常に楽しみに見ている。多くの人が様々な意見や感想をSNSで投稿し、そういったもので情報を得ながら一年間楽しみたいと思っている。

主人公北条義時演じるのは人気俳優小栗旬。大河ドラマ出演8作目にして堂々の主人公を射止めている。時代劇と現代劇が入り交じるような台詞回しで、歴史物語としてではなく、主人公を取り巻く人物劇として大いに楽しめている。

主人公北条義時演じるのは人気俳優小栗旬。大河ドラマ出演8作目にして堂々の主人公を射止めている。時代劇と現代劇が入り交じるような台詞回しで、歴史物語としてではなく、主人公を取り巻く人物劇として大いに楽しめている。

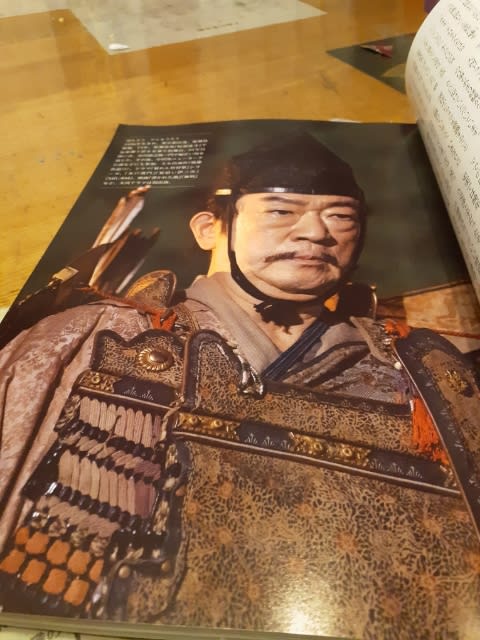

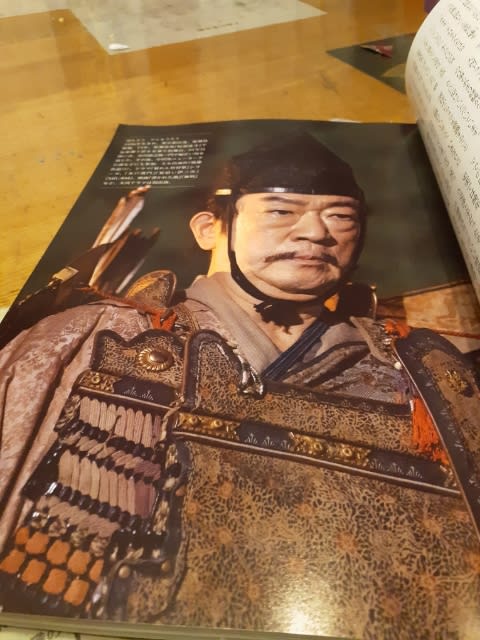

義時の父北条時政演じるのは歌舞伎俳優坂東彌十郎。大河初出演ながら、歌舞伎の他に多くの役をこなしてきた実力派だ。戦上手の交渉下手。憎めない義時の父親役となっている。

初回の放送で京の勤めを終え、地元伊豆に凱旋を果たし、縁者との宴を開きながら公家の娘を後妻に迎え、非常に喜ぶ時政のようすが面白くて仕方なかった。

「三嶋の祭りと正月がいっぺんに来たようだ」

この台詞がとても印象に残っている。関東の私たちの感覚では「盆と正月がいっぺんいくる」というけれど、伊豆ではやはり三嶋の祭りなんだなと感心していた。

六年前に伊豆の国一の宮三嶋大社にお参りしている。神主を継いで暫く経ち、自らの本務社の勧請もとの神社にお参りしたいと思い、春先の旅路に伊豆熱川を選んで行った。伊豆三嶋大社は頼朝が平家打倒の旗揚げをした地として源氏にとってはまさに戦勝の御神徳を授けた神社。

その三嶋大社の例大祭は八月の15、16、17日の三日間。そう盆と重なるのだ。

まさしく盆と正月と同義語。

その後義時の兄宗時から、伊東から逃れてきた頼朝をかくまっていると知らされ、驚き嘆いて

「せっかく三嶋の祭りと正月が一緒に来たのに、弔い(葬式)まで重なっちまったよ」とのたうち回って叫んだ場面が非常に面白い。

日本では禍福は糾える縄のごとしといってよいこと悪いことは互いに交互にやって来るものとして、戒めのいみを大事にする。盆と正月がいっぺんに来るとは、めでたいことが重なると同時に、次は災いが降りかかるから気を付けろという意味を含んでいるのだろう。

一方欧米では、おめでたいことはHAPPY、神の起こしたhappen として心行くまで楽しみ受け入れる傾向があるという。

明らかに自然災害の多い日本とは異なる思考だと思う。

三谷幸喜の脚本はもちろん俳優陣の細かな所作、表情。そして時代背景や台詞まで、一年間大いに楽しみたいと思っている。