私の住む行田市皿尾は明治22年まで皿尾村であった。皿尾の歴史は古く、「埼玉の地名」によれば古墳時代の集落跡があったとされている。すぐ西側に小敷田遺跡があり、かつて埼玉県内で最も早く稲作が行われたとされる地域で、水の恵みを受けていたことが伺われる。

一方「皿尾」という珍しい地名の意味を考えると「尾」とは「尾根」などど表現するように山などの高いところから緩やかにのびて平らになった場所を指すそうだ。

一方「皿尾」という珍しい地名の意味を考えると「尾」とは「尾根」などど表現するように山などの高いところから緩やかにのびて平らになった場所を指すそうだ。また「皿」とは「埼玉県地名誌」によれば「乾いたところがない製陶の地」を意味するという。したがって「皿尾」とは陶器を製造した平坦な場所を指していると考えられるそうだ。

この地が製陶にに適した土地であったことは「武蔵国郡村誌」の皿尾村の稿に「地味、薄黒埴を帯ぶ」と記されていることから埴とは粘土、赤土の呼び名で古代土器を作るうえで欠くことのできないものともかんがえられる。

しかしながらそうした土に恵まれながら、地形的に皿尾地区は忍沼に隣接することで水位が高く、排水に苦労したことで知られている。要するに水を引くにも苦労し、排水にも悩まされた苦難の地であったのだろう。今でこそ重機をもってすれば広域の治水が瞬く間に整備されるのとは時代が違うのである。特に江戸期まではそうした治水に関する技術は自然の形を少しずつ変えることで時間をかけて整備してきた。

明治となって深谷市で日本煉瓦の生産が始まると、それを利用した治水灌漑施設工事が進められる。所謂殖産興業の流れだ。明治34年(1901)煉瓦造りの堰や樋菅が建造されている。行田市には20基の煉瓦水門が建設されていて、これは埼玉県内でも最も多い。その先鞭をつけたのが皿尾であったという。

明治となって深谷市で日本煉瓦の生産が始まると、それを利用した治水灌漑施設工事が進められる。所謂殖産興業の流れだ。明治34年(1901)煉瓦造りの堰や樋菅が建造されている。行田市には20基の煉瓦水門が建設されていて、これは埼玉県内でも最も多い。その先鞭をつけたのが皿尾であったという。当家の菩提寺でもある皿尾泉蔵院の西端に建つのが「堂前堰」

他に上流から「外張堰」「松原堰」そしてこの「堂前堰」と三基の水門があった。(松原と堂前が現存している)

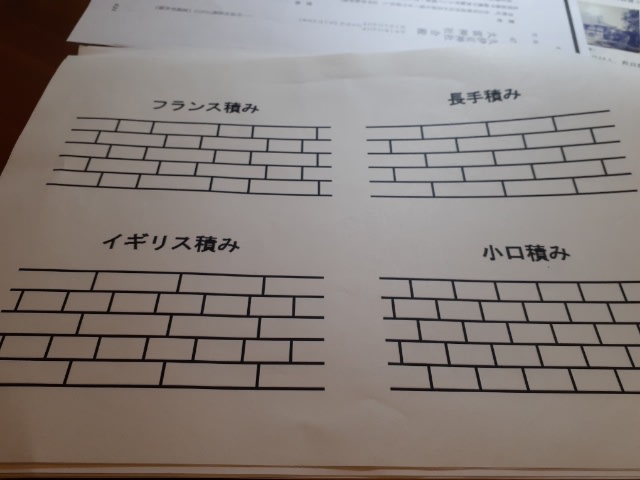

深谷の日本煉瓦を使用した「イギリス積」であるとされ、目地幅が均一で仕上げのモルタル塗りも正確であるとされる。

石門の形が神社の鳥居のような形が特徴的である。

時代が下って太平洋戦争後皿尾地区は酪農や共同生活作業による生活改善の先進地として、関東一円にその名を知られる集落となった。

享保六年の記録では皿尾村の名主は竹内家であり、明治維新までその地位を守ったがその後村を離れている。現在も泉蔵院北側一角に竹内家の大きな墓碑が残っており、天保期に俳人として名を馳せた竹内路白の句が刻まれている

すずしさや きままに旅は ゆき次第

路白

<img src="https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/3a/45/12063cb2d65cf0b184d149c2c30ab2e3.jpg" border="0"社家である当家の墓もここに眠る。小さいながらお地蔵さまも残っていて、石碑に刻まれる元号は宝永七年(1711)

<img src="https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/3a/45/12063cb2d65cf0b184d149c2c30ab2e3.jpg" border="0"社家である当家の墓もここに眠る。小さいながらお地蔵さまも残っていて、石碑に刻まれる元号は宝永七年(1711)皿尾村の歴史の多くはこの地に残っている。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます