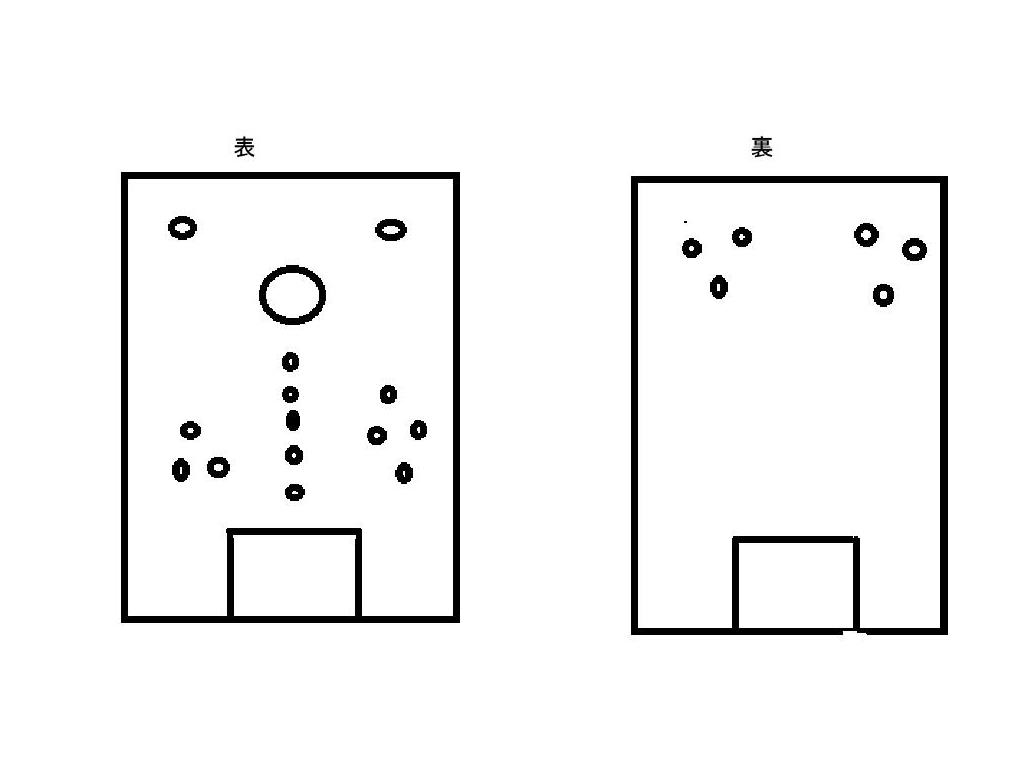

これは、縄文時代の日本最大のストーンサークルで知られる大湯遺跡で発掘された石版の文様である。雑誌・太陽の表紙にもなり、縄文時代の人々の数概念を探る意味でも貴重な石版のようだ。人の形を想わせるようであるが表には、点で1から5、裏には6の概念が表示されているようだ。

縄文人は1から6まで知ってたのね。・・・これは普通の反応だと思うが、先にブログで書かせていただいたが、縄文最晩期にあたる同時代人にピタゴラスがいて、ピタゴラス集団は様々な発見・知識の体系化をしていることを「フェルマーの最終定理」(サイモンシン著 新潮文庫)で知った。ピタゴラスは「数には数の論理がある」。そういう信念の中で、代表的なところは三平方の定理をみつけ証明したのだが、その研究の中に完全数というものがある。

完全数とは約数の和が、その数になるものであり、連続した自然数の和にもなるという。大湯遺跡の石版(約4000年前?)は6までの数であり、何か完全数6の不思議を表しているのではという風に私には思えてしまう。ちなみに完全数はまれで、6の次は28、28の次は496、その次は8128だそうだ(「フェルマーの最終定理」(サイモンシン著 新潮文庫)の45P)。

6=1+2+3=1+2+3

28=1+2+4+7+14=1+2+3+4+5+6+7

こうした数というのは、よく考えると身近ながら実に不思議なものである。身体には一つのものもあれば、対で二つのものもある。鼻は一つ、頭は一つ、眼は二つ、心臓は一つ、肺は二つ・・・変わったところでは歯は32本(ただし、親不知を抜くと完全数の28)、背骨は26、指は5・・・。人体の数も興味深いが、世の中の様々な数を調べることは興味がある。数の世界の素粒子と言われるような素数の存在。自然界に3つ葉のクローバは沢山あるのに4つ葉は?…数は宇宙の神秘と関係していると考えるのは恐らくピタゴラスだけでなく、私たちも、そして多くの縄文時代の人もそうだったのだろう。

推測になってしまうが、6の完全数をしることで、例えば有名な三内丸山遺跡の6本の大きな栗の木の構造物を作ったのでは・・・。妄想は駆け巡ってしまう。

ひょっとしたら、6という数字の神秘に触れて、それを仲間に説明するために作った石版だったかもしれない。祖先の感じた驚きと神秘。それを追体験してみるのも良いかもしれない。

五感・体感と縄文 7/10