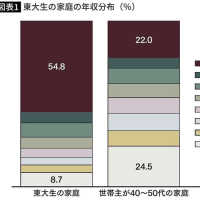

「子育て罰」というワードがネット上で注目を集めている。児童手当など所得制限等で恩恵を受けられない人が、頑張って働いても子育てに関する給付などはなくなり、たくさん子供を産むほど苦しくなる現状を言い表した言葉だ。現在の制度の線引きで“高収入”とされる家庭の生活は決して余裕があるものではなく、子供が多いほど生活が苦しくなるという現状がある。

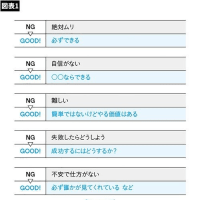

関西に住む30代の会社員女性は夫と共働きで世帯年収は1000万円を超えるが「社会保険料や税金など引かれるものが多い」と余裕はないという。両親は遠方住まいの核家族、フルタイムで働き、夫は激務、実質的に“ワンオペ育児”で体力的にも精神的にもぎりぎりな日々のなか、ネット上の「子育て罰」という声に共感しているという。

2歳の子供の保育料は月に7万円近く。「保育料や諸経費だけで年に100万円近い。もし2人目を産めば200万円。児童手当もなくなったり、どんどん子供への手当がなくなっているし、今後も(教育費が)高くなることはあれど安くなることはなさそう。物価も上がっていて不安。2人目を産みたい気持ちがあるが、難しい」という。子供が大学進学した際でも奨学金が借りられない年収のため、貯金しておくしかないが、4年間で1000万円程度必要な場合も珍しくなく、学費の高い私立理系や留学、下宿が必要な場合はさらに教育費が高額になる場合もある。病気や失業など、健康なまま定年まで働けない可能性も考えると「1人ならなんとかなっても、2人は無理だと思う。自分たちの老後のお金も貯めなければならない」という。

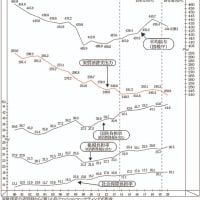

中学生以下の子どものいる世帯に支給する児童手当が、夫婦のうちどちらかが年収1200万円以上の世帯で、10月支給分から廃止となったことで、再び「子育て罰」の声が上がっている。この年収制限は、子供の数は考慮に入れられていないことを問題視する声も多い。一般的に高収入とされる年収1200万円世帯も、子供の数が多ければ多いほど余裕はなくなる。さらにコロナ禍や物価高が家計に響いているとみられ、少子化対策に逆行するとの批判がある。

年収1000万なら手取りは740万円ほど。ネット上には「これで児童手当、高校無償化、大学奨学金外されて多子育児って、そりゃ子育て無理ゲー攻略不可能です」「子育て罰つらすぎるこの国で子育ては無理ゲー」「累進課税でたんまり取られ、手当も控除もなく、どうやって昔の人のように子育てをしろと?働き損の子育て罰」などの声が上がっている。

この問題に、摂南大・堀田裕子教授(現代社会学部就任予定)は「フルタイムで働く人は、高い税金を納めていても、子育てに関することなど経済的に優遇されていない。出産後も働き続けようという女性にとって一番支援が欲しい時期の0~2歳児保育料も高いまま」と指摘。その上で「共働きに優しい自治体」の出現を期待しているという。共働き世帯への支援が充実した自治体なら、税収アップも期待できる。具体的には「子育て中の共働きにとって、困るのが夕食。税金も投入し、共働き向けの弁当を安価に提供できるようなサービスは需要があるのでは」と話す。身体の社会学を専門とする堀田教授は、「たとえば認知症の方でも、からだが覚えていることはたくさんあり、継続的に料理をしていた経験があるとできる方もいる。なので、仕組みを作れば認知症の方や、子育てが落ち着いて働きたいという方の働き口になる」と雇用創出の場にもなりうる可能性があるとし、「ただし、より深刻な困難を抱えるひとり親家庭への支援が大前提ではある」と話す。子育て世帯に優しい自治体としては兵庫県明石市なども有名で、子育て世帯の流入が実際に増えた例もある。

所得制限は児童手当に限らず、高校無償化も基本的には年収910万円以下が対象。保育園の0~2歳児も自治体や年収によって異なるが、1か月に10万円近くの保育料がかかる場合もあれば、無料の世帯もあるなど、家庭によっては同じ内容のサービスを受けても負担が年間100万円以上と現状でも差が大きい。今後さらに子供への支援がなくなるという不安感が解消されなければ、少子化解消は難しいかもしれない。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます