Ⅲ

キーーーン!

ガキーーンッ!!

と激しく打ち鳴らされる金属音。

そこは、ティヴァーテ王室の特別訓練場。

城の地下に設置されたその50メートル四方の空間は、天井までの高さが10メートルほどあり、天井から床にいたる全ての壁が超硬質のアダマンタイト鋼で覆われた、戦士専用の特別施設である。

そこでエストは、ウィルハルト相手に木刀を振るっていた。

ウィルハルトが手にするのは、実戦用のアダマンの剣である。

ハァ、ハァ、と息を切らすウィルハルト。フルプレートの鎧に身を包み、両手に握られたその剣は、僅かに刃こぼれしている。

対するエストは木綿の動きやすい服装で、傷一つ無い木刀を片手に、ウィルハルトを圧倒していた。

「いいですか、ウィルハルト様。戦士とは力任せに剣を振るえばよいというものではなく、自然に存在する、または人工的に作られた、質量・エネルギーを、己の刃、また盾とし、周辺の物理法則を書き換えながら、それを力に戦うのです。この空間は十分な質量があり、エネルギーの粒子に満ちています。それら『ライトフォース』と呼ばれる力、剣気を刀身に集約させることで、こんな木っ端でも十分な業物となり、ウィルハルト様のアダマン装甲にすら傷を入れることが出来るようになります」

そういうとエストは手にした木刀で、脇にあるアダマン製の支柱を、音も立てずに、磨いた鏡のように美しい切断面を残し、二つに裂いてみせた。

刹那、

ズシンッ!!

と重い音を立て、鉄の数倍の重さを持つアダマンの柱の上部が、エストの足元に転がった。

「さあ、ウィルハルト様、私に向かって打ち込んでみて下さい。本気でお願いしますよ、私も本気なので手を抜かれると、ウィルハルト様にお怪我させないとは言い切れませんので。刀身にのみ集中して、剣気を高めるのです」

「うん、やってみるよ、エスト」

そう言うとウィルハルトは、常人には目にもとまらぬスピードで間合いを詰め、風を切る速さでアダマンの剣をエストに振り下ろす!!

・・・しかし、接触音がない。

じっと動かないエストに、ウィルハルトの剣は木綿の繊維すら裂くことも出来ず、その剣先は何かに押し込まれるような抵抗を受け、プルプルと震えていた。

エストは、右肩の辺りにウィルハルトの剣を乗せたままの格好で、ウィルハルトにこう言った。

「まあ、悪くない打ち込みだとは思います。私の剣気が生み出した薄い膜のような盾が、目に見えなくても手の感覚でお分かりいただけると思います。私は今、練成した剣気を防御に振り分けているのですが、同じとは行かなくとも、私のそれに迫る剣気を練ることが出来なくては、ウィルハルト様のアダマンの剣はその耐久限界に達し、粉々に砕け散ってしまうでしょう。では、私も軽く打ち返してみますので、今度は剣気を防御に集中してみて下さい」

エストがそう言うと、ウィルハルトは真剣な表情で、剣を構えなおす。

「では、いきます」

エストがウィルハルトの視界から消える!

ボンッ!!

と大きな音を立てて青い爆煙が撒き散らされる。

その煙の中、木刀を前に突き出したエストの姿が浮かんできたが、そこにウィルハルトの姿がない。

ガハッ、ガハッ!

と、吐血しながら咳き込むウィルハルトがいたのは、遥か20メートルは先にある壁の前だった。

背中を壁に強く打ちつけられたウィルハルトの右手には、刀身を無くした剣の柄が握られている。青い煙の正体は、塵となって砕け散ったウィルハルトの剣であった。

「やはりウィルハルト様は飲み込みが早いですね。以前はフルプレートごと持っていかれていたというのに、破壊を刀身のみで免れるとは。とても、戦士レベル50の腕とは思えぬ技量。この調子だと、2、30程度のある私とのレベル差も、そう遠くはない日に埋まってしまうことでしょうね」

「ごほっ、ごほっ・・・。ありがとう、エスト。爺や他の家臣たちは、パパの目を気にしてこんなに激しい訓練はしてくれないから。ボクも早く強くなって、みんなの役に立ちたいから」

にこやかにそう語るウィルハルトは、口元を流れる鮮血を金属の袖で拭いながら、ゆっくり立ち上がると、エストに向かって軽く一礼した。

「微力ながらこのエストが、いつでもお相手つかまつります」

黒の瞳を満足そうに輝かせるウィルハルトに、エストは柔らかい表情で微笑みかえした。

(いっくら、こんだけ出来すぎな王子様でも、あんまり弱っちいのはちょっとねぇ。まあ、遺伝子がいいのか、才能は抜群みたいなんで、いくらでも鍛えて差し上げますわよ。どうせ、この超大国ティヴァーテごと私のモノにする予定だし、鍛えておいて損はないからね。・・・にっしっしっ)

エストたちが鍛錬に励む、ちょうどその時刻。

バルマードは、謁見の間の少し奥にある王の居室に、めずらしい客人を招き、趣味で入れた自家栽培のコーヒーを振舞っていた。

「剣王陛下、ミルクと砂糖も欲しいんですが」

客の銀髪の男は、そう言ってバルマードの方をみると、ニヤリとしてバルマードはこう返す。

「ダメだよ~、コーヒーは豆を楽しまないと。あと、ケーキとかも出ないからね。おかわりなら、何杯でもOKだけど」

挽きたて珈琲のとてもいい香りが立ち込める一室。

室内は、割合フランクな感じの造りで、一国の王の部屋という感じはまるでない。

部屋にはギターやら、油絵用のイーゼルなど、雑多なものが置かれ、古い木彫のラジオからは、小気味良いジャズが流れている。雑誌などもラックに置かれており、さながら小さな珈琲店といった様子だ。

「剣王陛下、」

「ああ、そういう呼び方は遠慮してくれないかな。二人きりなんだし、気楽にバルマードでいいよ。あと、マスターとかでもいいなぁ。いやね、身分的にお店とか開けないんで、そう呼ばれてはみたいと思っちゃいるんだよ」

バルマードはにこやかに銀髪の男にそう言うと、男はさすがに剣王をマスターってのは、といった感じで頭を掻きながら、とりあえずバルマード殿と呼ぶことにした。

銀髪の男は、バルマードより少し背丈が小さいが、それでも180センチは超えている。体格もよく、腕利きの傭兵といった雰囲気を持っている。

顔の方は、中の上といったくらいで、さすがに華のあるウィルハルトなどと比べると、ごく普通といった言葉しか出てこない。歳は30半ば、口元が少しニヤついた感じのする男だが、なんとなく憎めないオーラは漂っている。

その銀髪の青年に、バルマードは自慢のコーヒーを勧めながら、彼にこう尋ねた。

「ところで、エストちゃんを我が国の国境に運んできたが、スレク公国の騎士ではなく、なんで君だったのかな? 確かにスレク公国に大規模な厄災が降りかかったのは知っているし、フォルミの戦士がそれを鎮圧したのには正直驚いた。私も発生を知り、ギーガ討伐に出向く準備をしていたところだったからね」

バルマードの問いに、銀髪の男は少しだけ間を置くと、一口、コーヒーを口に運んでこう答えた。

「まあ、隠しても見抜かれてしまうでしょうし、ぶっちゃけて話しますけど、私が公女様を見つけた時には騎士隊は全滅。公女様ただお一人が、ギーガの群れ相手に剣を振るって奮戦していた所を、たまたま助太刀したわけです。さすがにあれ程のギーガを放置しておけば、大陸に大きな爪痕が残りますし、我が主はそれをお望みではない。と、スレク公国に向かっていたら、フォルミの戦士のお陰で出番なしです。いやぁ、私もかなりの驚きでしたよ、私やバルマード殿クラスの戦士がフォルミにいたことがです」

銀髪の言うことに、バルマードはうむと頷いた。

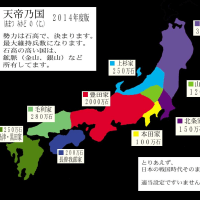

「そうだねぇ、私や君のようなマスタークラス級の戦士がフォルミにいるとなると、大陸の勢力バランスは大きく塗り変わることになるねぇ。エストちゃんには悪いが、いくらかの公国が神聖不可侵だったとはいえ、国を追われる類の話は今も昔もよくある話だから、私も大して気にしてもいなかったのだよ。そして、ティヴァーテを出た私の目の前に現れたのが、魔王四天王筆頭の君で、それでフォルミの戦士の話でしょ。フォルミ大公国の戦力評価の見直しも必要なワケで、もしかすると、平和ボケした我が国もフォルミの軍門に下る日が来るかも知れないから、ネ」

まさかティヴァーテが、フォルミ程度に負けるハズも無いと、銀髪の男は軽く首を横に振ってみせる。

一呼吸おいた後、銀髪の男はコーヒーカップを受け皿に置いて、バルマードにこう言った。

「我が主、魔王ディナス陛下におかれましても、大陸の平穏を望んでいらっしゃるわけですし、その為にも我ら魔王軍は人間たちの結束を強める仮想敵として存在しているのですから。ギーガも魔物と悪魔か言われて、私らが送り込んでるみたいになってますけど、その程度の汚名で、母なる大陸が安定するなら、何言われても構いはしないんですがネ。一応、私としても出来るだけ正確な各国の戦力比を調べておきたいんで、今後はちょこちょこ、ティヴァーテにも寄らせていただきますんで、私の事は是非、ご内密に」

そう言って、人差し指を唇に当ててウインクした銀髪の男に対し、バルマードは笑いながら笑顔でこう答えた。

「ハッハッハッ、さすがに四天王筆頭のマイオスト卿がこの辺をうろついているのを知られたら、大騒ぎ確定だろうからね。まあ、うっかり屋の私だが、口が滑らないように気を付けておくとするよ」

Ⅳ

訓練でいい汗を流したエストとウィルハルトの二人は、普段の格好に着替え、午後のティータイムでも楽しむべく、城内のテラスの方へとおしゃべりをしながら歩いていた。

二人はお似合いのカップルというよりは、男装の麗人と白いドレスの美少女といった感じで、殺風景な城の石畳の回廊も、麗しい二人の姿で華やいで見える。

歌劇団のトップスターと女性花形を見るような感じで、メイドや兵士たちも彼らの姿に目を奪われている、そんな感じだ。

そんな二人が城のテラスに着いた時、すでに先客の銀髪男が一人、ケーキやらパフェやら甘い物をこれでもかと言うくらい円形のテーブルに広げ、口の中にむしゃむしゃと頬張っていた。

「!?」

エストはその銀髪の男に気付いて、ハッとした表情で少し固まった。

ウィルハルトに場所を変えようとエストが声をかけようとしたその時、エストは銀髪の男、マイオストと目が合ってしまう。

「これはこれは、公女様に、あと、そちらはウィルハルト王子かな?」

表情がこわばるエストに、マイオストはニヤリと一瞬ほくそえんだ後、一緒に食べようとばかりにウィルハルトに向かって手招きをする。

「誘っていただいてるみたいだし、ご一緒しようか、エスト」

天使の微笑みを見せるウィルハルトに、エストは流されるように半強制でマイオストの待つ席に着かされた。

マイオストはウェイトレスに向かって二人分のオーダーを追加すると、じっくりとウィルハルトの顔を眺め、その後、ちらっとエストを見て、また視線をウィルハルトの方へ戻し、こう話し始めた。

「いやー、王子はほんとに美形だね。エスト姫と比較しちゃ悪いが、姫が普通の子に見えて仕方がないくらいの美人さんだ。王子は100%、母親の遺伝子を受け継いだって感じだ。いや、それ以上かもしれないなあ」

「母さまの事をご存知なのですか?」

母親の記憶の薄いウィルハルトにとって、それはとても気になる話であった。知っているのであれば是非、聞かせてもらいたいと、黒い瞳を輝かせて訴えるウィルハルトに、それを察したマイオストは、思い出すようにしてこう答えた。

「うーん、君のお母上はノウエルの薔薇姫とも呼ばれる絶世の美女でね、ノウエル皇帝の養女だったんだが、バルマード王に強く憧れてて。・・・あ、話、少し長くなるけどいい?」

「お、お願いします!」

興味津々でその身を乗り出すウィルハルトに、エストはしょうがないといった感じで付き合うことにした。ウィルハルトの母親のことも知っておいて損はないと考えたのか、なるだけマイオストと目を合わさないような姿勢で、話の先を聞くことにした。

「お母上は性格も良く、やや内気なとこもあって、そこがまた凄く可愛らしい方だったんだけど、運の悪いっていうのかなぁ。当時、ノウエル王家にはもう一人、プラチナの髪を持つ美姫がいて、スーパーな美人さんなのに、気取ったとこがなくて、すごく気さくで明るい、まるで太陽のようなお姫様だったねぇ」

乗り出した身をじりじりとマイオストの方へ寄せるウィルハルトの姿を見て、マイオストは話を続ける。

「太陽のように明るいその姫様は、名をノルンと言ってね、そのあまりの眩さにノウエルの女神とさえ称されていた。ノルン姫はバルマード王の初恋の相手でね、その彼女には他にも大国のガルトラント王や他の諸侯たちも恋焦がれていたねぇ。内気なお母上は、若き剣王・バルマード王に声すらかけることが出来ず、まあ、ノルン姫とお母上のレイラ姫とは血は繋がってはいなかったものの、とても仲良しでありまして。ノルン姫が結局、バルマード王とお母上を強引にくっつけたというか、ノルン姫がバルマード王にゾウを卒倒させる程強力な睡眠薬を仕込んで、爆睡してる彼を、ノルン姫は肩に軽々担いでレイラ姫の寝所にブン投げて。後は、根性のないレイラ姫の首筋に、ノルン姫がチョップを入れて気絶させると、あら、朝、目が覚めると二人は床を同じにしてました!? ・・・みたいなシチュエーションにして。責任感の強いバルマード王は、即座にレイラ姫に求婚して、めでたし、めでたし。・・・めでたしだよね?」

エストはテーブルの脇のほうで、その手もあるかといった具合でメモを取り出した。

ウィルハルトは父がその話をしてくれなかった理由を知ってか、クスクスと笑っていた。

割とおしゃべりな感のあるマイオストは、今度はエストでもいじってやるかと、急に話題を変え、矢先をエストへと向けた。

「そういえば、エスト姫も随分と、しおらしくなられたというか、前と別人だよね?」

エストは、「始まったか!!」、といった感じでとっさに身構える。

この男は、エストの本性を知っている、いわば天敵である。

語らせてなるものかと、エストまた、話題を変えようと急に切り出した。

「そういえば、紹介がまだでしたね。この人は、私の命の恩人で、その名を「マスオスト」さんという、住所不定の風来坊さんです。「マスオさん」の愛称で、人々から親しまれる、とぉーーーっても、いい人です」

「マ、マスオさん!?」

いきなり名前を改名させられたマイオストの耳元で、エストはすかさず囁いた。

(ちょっとあんた、ここでマイオストって名乗れる訳ないでしょ、あんた自分で、私は魔王の四天王ですよって触れ回る気? あんたならやりかねないし、四天王なんて迫力もまるでないけど、高レベルの戦士には、本気で見抜かれるから、私の付けたあげた名前に感謝しなさい!!! 元の名前に似てるから、違和感なく使えるでしょうが)

マスオストさんとなってしまったマイオストは、複雑な面持ちで目の前のスウィーツ類を眺めていた。

そのマスオストさんに向かって、ウィルハルトは満面の笑みでこう感謝の言葉を述べた。

「ありがとうございます、マスオさん! 母さまのお話が聞けて、とても嬉しかったです。ここのお代はボクが全部持ちますので、遠慮せずにどんどん食べてくださいね。おねーさん! マスオさんにパフェ盛デラックスを一つ! あと、それとボクは小倉パンケーキをくださーい!」

「かしこまりましたー!!」

人気スウィーツショップ『モンブランシェ・ティヴァーテ城支店』のウェイトレスが、快活な返事で厨房へと入ると、ものの数分で特大パフェとパンケーキがテーブルへと運ばれてきた。

「いつもご利用いただきありがとうございます、王子。パンケーキの、抹茶アイスもプラスしておきました」

「ありがとーっ」

にこにこしながら好物のパンケーキに、ナイフとフォークを入れるウィルハルト。そのウィルハルトの目の前には、顔が隠れてしまいそうな巨大なパフェが置かれる。

「マスオ様。こちら、特製パフェ盛デラックスになりますー!」

目の前に置かれた巨大な塔を呆然と見上げるマイオスト。

店側のサービスなのか、その頂きのチョコには、「マスオさんへ、王子より」とご丁寧に描かれていた。

マイオストは、そのチョコに描かれた自分の名前の部分だけ先に舐め取ると、黙々とエストの方を見ながら、スプーンを手に、塔の解体作業を始めた。

そのあまりの美味さのせいか、マイオストの頬を一筋の光が伝った。

「へぇー、泣くほど美味いんだ」

にやけたエストの一言に、マイオストはモグモグと倍速で口を動かし、こう返した。

「美味いよ!! めちゃくちゃ美味いからね。あげないからね、絶対あげないからね!!」

午後のティータイムを終えたエストは、そこでウィルハルトと別れ、マイオストを人気のない、城の武器庫へと連れ込んだ。

有事には慌ただしくなるこの部屋だが、普段はエストが戦士用の剣などを取りに来るくらいで、割と広い縦長の室内には兵士用の長銃や槍などが立てかけられてある。

声は響くが、外には漏れにくいこの部屋で、エストは石壁にマイオストを追い詰め、右手をズンッ! と強く突き出すと、ドスのきいた声で、ああん? とガンくれながら、マイオストににじり寄った。

「んで、何で魔王四天王ともあろうマスオさんがぁ・・・、人気の多いティヴァーテなんかをうろついているのですかー? そんなにヒマなわけ? 魔王軍の四天王って」

まあまあ、落ち着いてといった感じで、エストをなだめるマイオストだが、自分の素をバラしかねない軽口のこの男に、エストは眉間にしわを寄せ、釘を刺そうとマイオストの耳元で冷たい声で囁く。

「言ったらコロス」

「ちょ、直球だなぁ。・・・言わないって、信じて。誰もエストちゃんが腹黒で、守銭奴で、カオスな性格で、人を踏み台にしてまで頂点を目指そうとする悪女だなんて。私の記憶の中でも、史上稀に見る悪どさで、越後屋やお代官様なんてあんなのチョイ悪にしか見えない、本物の悪の権化だなんて。そんなの言えるわけないじゃないか。(・・・どこかに書き込んでやったら、面白いかな。口で言うわけでもないし)」

エストが無言で左手を勢い良く突き出すと、マイオストの首の後ろの石壁に直径30センチほどのひび割れが出来た。

まるで砂でも握り潰すように、エストの左拳に握られた石の塊をバンッと粉砕すると、さすがのマイオストも冷や汗が出た。

「よくもまあ、ペラペラと・・・」

「まま、落ち着いて。必要なら誓約書でも何でも書くから。・・・まだ人生やり残したことだらけだし、君も魔王の四天王の私なんか倒して勇者様になったりしたら、嫁の貰い手もなくなっちゃうよ。それはゴツ過ぎるでしょ、ねっ?」

「フン、あんたをヤる時は、偽名を使うか」

エストも、まあこれくらいシメておけばいいかと、脇にある木箱に腰を下ろし、足を組んだ。

マイオストもホッとした表情で胸をなでおろすと、書き込みの方もやめておこうと心に誓った。

マイオストほどの実力者になると、彼女をブチ切れるほど本気にさせたら、命がいくつあっても足らないと、そう直感したのも理由にあった。

「昔の君は、まるで天使のように気高い乙女で、クリスタルのように澄み切った心の持ち主だったけど、人ってのは、時で変わるもんだねぇ・・・」

「ハァ? あんたと出会ったのは、ほんの二ヶ月前でしょ。たった二ヶ月で私はそこまで落ちたとでも言いたいの!?」

ジロッと睨みつけるエストに、マイオストは慌てて、違う違うと手を振る。

「あ、いや、気にしないで。時々、妄想癖があって、だったらいいなって。うん、独り言だよ、うんうん」

「まあ、あんたみたいなアホと本気で付き合ったらキリがないから、そんなのどーでもいいけど。それにしてもあんたら四天王ってそんなにヒマなの? あのどアホっぽいの、『ためぞう』だったっけ? あんた以外の四天王も、うろちょろしてるし」

「ああ、四天王のエルランゼのことね、確かに彼の本名は、ためぞうだけど。彼は特別かなぁ・・・。世界のいい女を数多、自分のモノにして、モテまくってやるっていつも息巻いてて、自分で穴を掘っては落ちるという。世話役のリリス君もいい迷惑だろうねぇ」

マイオストの言う、リリスという名前の人物がエストには心当たりがあったようで、エストはマイオストにこう問い返した。

「ああ、あのバカのためぞうの後ろにいた、青いショートヘアのクールビューティね。すんごい美人で驚いたけど、あの人もアホなの?」

「あ、いやいや。彼女は幸薄いっていうか、エルランゼ(ためぞう)の親父さんに息子の世話任されてるっぽくて、いろいろ振り回されているというか、凄く律儀な人で、エルランゼと違って、実はモテモテで求婚されまくりなんだけど、全てお断りしてるっていうか。役目に忠実というか。それが災って、不幸のスパイラルから抜け出せない人みたいな」

「ふーん」

エストは、自分の栄達への障害となる人物を潰していくタイプの人間なので、ウィルハルトが誘惑されそうな美女は一人でも多く排除しておきたいという考えで、ためぞうとは別の意味でいい女リストを頭の中に作っている。

その中からリリスのページに『無害』というハンコが押された。

「まあ、私の野望に直接関係ない女は、生かしておいてあげるわ。手当たり次第に相手してたら、年齢的にオバサンになってしまうし、そんな時間の浪費も避けたいところよね。んで、一応、天下の四天王で、男のあんたに聞いておきたいんだけど、ウィルハルト王子を落とすにはどうしたらいいと思う? あの人、ほわ~んてしてるっていうか、つかみ所がないっていうか」

「そうだねぇ、あれだけ自分が美形だと、美しさとかにはあんま興味ないかもね。言っちゃ悪いが君より遥かに美人さんだし、王子の美形はメヂィアで天下に知れ渡っている(私もグッズとか持ってるし)。うーん、そっちの方で頑張るより、ずーっと王子に張り付いてて、そして当たり前の存在になって、それは空気のようで、でも温度はある。そして、フッと、いなくなった時に君の存在の大きさを感じるというか。そのあまりの喪失感が、失うことを怖がらせるというか。だいたいそういうもんでしょ? うんと、「恋」ってのは、その人の特徴、顔とかスタイルとか楽しさとか、いわゆる雰囲気が好きなわけで、それはいずれ飽きが来る。でも、「愛」っていうのは、さっきも言ったように、その人を普段は空気のように自然に感じていて、だけど突然、それを失った時、初めて存在の大きさを知るというか、心に大きな穴が開くというか。だから、必死になるんじゃないかな。愛を失いかけたその時に」

エストは、なるほどといった感じでメモを取っている。

無駄に長く生きてないわねと、マイオストにちょっとだけ関心するエストだった。

「んで、マスオさん。マスオさんには、彼女とかいるの?」

「ハッハッハッ、いるわけないじゃないか。だから私は、ヤマモト・マリアンヌ氏の恋愛マンガや小説で日々、勉強中なわけだよ」

「ハァ、・・・人の言葉を借りて話したわけね。」

エストは肩を落として、ため息を付きつつも、マイオストにその本を全巻貸せと要求するのだった。

「OK,そのうち500冊ばっか、持ってくるよ」

「そ、そんなにあんの!?」

キーーーン!

ガキーーンッ!!

と激しく打ち鳴らされる金属音。

そこは、ティヴァーテ王室の特別訓練場。

城の地下に設置されたその50メートル四方の空間は、天井までの高さが10メートルほどあり、天井から床にいたる全ての壁が超硬質のアダマンタイト鋼で覆われた、戦士専用の特別施設である。

そこでエストは、ウィルハルト相手に木刀を振るっていた。

ウィルハルトが手にするのは、実戦用のアダマンの剣である。

ハァ、ハァ、と息を切らすウィルハルト。フルプレートの鎧に身を包み、両手に握られたその剣は、僅かに刃こぼれしている。

対するエストは木綿の動きやすい服装で、傷一つ無い木刀を片手に、ウィルハルトを圧倒していた。

「いいですか、ウィルハルト様。戦士とは力任せに剣を振るえばよいというものではなく、自然に存在する、または人工的に作られた、質量・エネルギーを、己の刃、また盾とし、周辺の物理法則を書き換えながら、それを力に戦うのです。この空間は十分な質量があり、エネルギーの粒子に満ちています。それら『ライトフォース』と呼ばれる力、剣気を刀身に集約させることで、こんな木っ端でも十分な業物となり、ウィルハルト様のアダマン装甲にすら傷を入れることが出来るようになります」

そういうとエストは手にした木刀で、脇にあるアダマン製の支柱を、音も立てずに、磨いた鏡のように美しい切断面を残し、二つに裂いてみせた。

刹那、

ズシンッ!!

と重い音を立て、鉄の数倍の重さを持つアダマンの柱の上部が、エストの足元に転がった。

「さあ、ウィルハルト様、私に向かって打ち込んでみて下さい。本気でお願いしますよ、私も本気なので手を抜かれると、ウィルハルト様にお怪我させないとは言い切れませんので。刀身にのみ集中して、剣気を高めるのです」

「うん、やってみるよ、エスト」

そう言うとウィルハルトは、常人には目にもとまらぬスピードで間合いを詰め、風を切る速さでアダマンの剣をエストに振り下ろす!!

・・・しかし、接触音がない。

じっと動かないエストに、ウィルハルトの剣は木綿の繊維すら裂くことも出来ず、その剣先は何かに押し込まれるような抵抗を受け、プルプルと震えていた。

エストは、右肩の辺りにウィルハルトの剣を乗せたままの格好で、ウィルハルトにこう言った。

「まあ、悪くない打ち込みだとは思います。私の剣気が生み出した薄い膜のような盾が、目に見えなくても手の感覚でお分かりいただけると思います。私は今、練成した剣気を防御に振り分けているのですが、同じとは行かなくとも、私のそれに迫る剣気を練ることが出来なくては、ウィルハルト様のアダマンの剣はその耐久限界に達し、粉々に砕け散ってしまうでしょう。では、私も軽く打ち返してみますので、今度は剣気を防御に集中してみて下さい」

エストがそう言うと、ウィルハルトは真剣な表情で、剣を構えなおす。

「では、いきます」

エストがウィルハルトの視界から消える!

ボンッ!!

と大きな音を立てて青い爆煙が撒き散らされる。

その煙の中、木刀を前に突き出したエストの姿が浮かんできたが、そこにウィルハルトの姿がない。

ガハッ、ガハッ!

と、吐血しながら咳き込むウィルハルトがいたのは、遥か20メートルは先にある壁の前だった。

背中を壁に強く打ちつけられたウィルハルトの右手には、刀身を無くした剣の柄が握られている。青い煙の正体は、塵となって砕け散ったウィルハルトの剣であった。

「やはりウィルハルト様は飲み込みが早いですね。以前はフルプレートごと持っていかれていたというのに、破壊を刀身のみで免れるとは。とても、戦士レベル50の腕とは思えぬ技量。この調子だと、2、30程度のある私とのレベル差も、そう遠くはない日に埋まってしまうことでしょうね」

「ごほっ、ごほっ・・・。ありがとう、エスト。爺や他の家臣たちは、パパの目を気にしてこんなに激しい訓練はしてくれないから。ボクも早く強くなって、みんなの役に立ちたいから」

にこやかにそう語るウィルハルトは、口元を流れる鮮血を金属の袖で拭いながら、ゆっくり立ち上がると、エストに向かって軽く一礼した。

「微力ながらこのエストが、いつでもお相手つかまつります」

黒の瞳を満足そうに輝かせるウィルハルトに、エストは柔らかい表情で微笑みかえした。

(いっくら、こんだけ出来すぎな王子様でも、あんまり弱っちいのはちょっとねぇ。まあ、遺伝子がいいのか、才能は抜群みたいなんで、いくらでも鍛えて差し上げますわよ。どうせ、この超大国ティヴァーテごと私のモノにする予定だし、鍛えておいて損はないからね。・・・にっしっしっ)

エストたちが鍛錬に励む、ちょうどその時刻。

バルマードは、謁見の間の少し奥にある王の居室に、めずらしい客人を招き、趣味で入れた自家栽培のコーヒーを振舞っていた。

「剣王陛下、ミルクと砂糖も欲しいんですが」

客の銀髪の男は、そう言ってバルマードの方をみると、ニヤリとしてバルマードはこう返す。

「ダメだよ~、コーヒーは豆を楽しまないと。あと、ケーキとかも出ないからね。おかわりなら、何杯でもOKだけど」

挽きたて珈琲のとてもいい香りが立ち込める一室。

室内は、割合フランクな感じの造りで、一国の王の部屋という感じはまるでない。

部屋にはギターやら、油絵用のイーゼルなど、雑多なものが置かれ、古い木彫のラジオからは、小気味良いジャズが流れている。雑誌などもラックに置かれており、さながら小さな珈琲店といった様子だ。

「剣王陛下、」

「ああ、そういう呼び方は遠慮してくれないかな。二人きりなんだし、気楽にバルマードでいいよ。あと、マスターとかでもいいなぁ。いやね、身分的にお店とか開けないんで、そう呼ばれてはみたいと思っちゃいるんだよ」

バルマードはにこやかに銀髪の男にそう言うと、男はさすがに剣王をマスターってのは、といった感じで頭を掻きながら、とりあえずバルマード殿と呼ぶことにした。

銀髪の男は、バルマードより少し背丈が小さいが、それでも180センチは超えている。体格もよく、腕利きの傭兵といった雰囲気を持っている。

顔の方は、中の上といったくらいで、さすがに華のあるウィルハルトなどと比べると、ごく普通といった言葉しか出てこない。歳は30半ば、口元が少しニヤついた感じのする男だが、なんとなく憎めないオーラは漂っている。

その銀髪の青年に、バルマードは自慢のコーヒーを勧めながら、彼にこう尋ねた。

「ところで、エストちゃんを我が国の国境に運んできたが、スレク公国の騎士ではなく、なんで君だったのかな? 確かにスレク公国に大規模な厄災が降りかかったのは知っているし、フォルミの戦士がそれを鎮圧したのには正直驚いた。私も発生を知り、ギーガ討伐に出向く準備をしていたところだったからね」

バルマードの問いに、銀髪の男は少しだけ間を置くと、一口、コーヒーを口に運んでこう答えた。

「まあ、隠しても見抜かれてしまうでしょうし、ぶっちゃけて話しますけど、私が公女様を見つけた時には騎士隊は全滅。公女様ただお一人が、ギーガの群れ相手に剣を振るって奮戦していた所を、たまたま助太刀したわけです。さすがにあれ程のギーガを放置しておけば、大陸に大きな爪痕が残りますし、我が主はそれをお望みではない。と、スレク公国に向かっていたら、フォルミの戦士のお陰で出番なしです。いやぁ、私もかなりの驚きでしたよ、私やバルマード殿クラスの戦士がフォルミにいたことがです」

銀髪の言うことに、バルマードはうむと頷いた。

「そうだねぇ、私や君のようなマスタークラス級の戦士がフォルミにいるとなると、大陸の勢力バランスは大きく塗り変わることになるねぇ。エストちゃんには悪いが、いくらかの公国が神聖不可侵だったとはいえ、国を追われる類の話は今も昔もよくある話だから、私も大して気にしてもいなかったのだよ。そして、ティヴァーテを出た私の目の前に現れたのが、魔王四天王筆頭の君で、それでフォルミの戦士の話でしょ。フォルミ大公国の戦力評価の見直しも必要なワケで、もしかすると、平和ボケした我が国もフォルミの軍門に下る日が来るかも知れないから、ネ」

まさかティヴァーテが、フォルミ程度に負けるハズも無いと、銀髪の男は軽く首を横に振ってみせる。

一呼吸おいた後、銀髪の男はコーヒーカップを受け皿に置いて、バルマードにこう言った。

「我が主、魔王ディナス陛下におかれましても、大陸の平穏を望んでいらっしゃるわけですし、その為にも我ら魔王軍は人間たちの結束を強める仮想敵として存在しているのですから。ギーガも魔物と悪魔か言われて、私らが送り込んでるみたいになってますけど、その程度の汚名で、母なる大陸が安定するなら、何言われても構いはしないんですがネ。一応、私としても出来るだけ正確な各国の戦力比を調べておきたいんで、今後はちょこちょこ、ティヴァーテにも寄らせていただきますんで、私の事は是非、ご内密に」

そう言って、人差し指を唇に当ててウインクした銀髪の男に対し、バルマードは笑いながら笑顔でこう答えた。

「ハッハッハッ、さすがに四天王筆頭のマイオスト卿がこの辺をうろついているのを知られたら、大騒ぎ確定だろうからね。まあ、うっかり屋の私だが、口が滑らないように気を付けておくとするよ」

Ⅳ

訓練でいい汗を流したエストとウィルハルトの二人は、普段の格好に着替え、午後のティータイムでも楽しむべく、城内のテラスの方へとおしゃべりをしながら歩いていた。

二人はお似合いのカップルというよりは、男装の麗人と白いドレスの美少女といった感じで、殺風景な城の石畳の回廊も、麗しい二人の姿で華やいで見える。

歌劇団のトップスターと女性花形を見るような感じで、メイドや兵士たちも彼らの姿に目を奪われている、そんな感じだ。

そんな二人が城のテラスに着いた時、すでに先客の銀髪男が一人、ケーキやらパフェやら甘い物をこれでもかと言うくらい円形のテーブルに広げ、口の中にむしゃむしゃと頬張っていた。

「!?」

エストはその銀髪の男に気付いて、ハッとした表情で少し固まった。

ウィルハルトに場所を変えようとエストが声をかけようとしたその時、エストは銀髪の男、マイオストと目が合ってしまう。

「これはこれは、公女様に、あと、そちらはウィルハルト王子かな?」

表情がこわばるエストに、マイオストはニヤリと一瞬ほくそえんだ後、一緒に食べようとばかりにウィルハルトに向かって手招きをする。

「誘っていただいてるみたいだし、ご一緒しようか、エスト」

天使の微笑みを見せるウィルハルトに、エストは流されるように半強制でマイオストの待つ席に着かされた。

マイオストはウェイトレスに向かって二人分のオーダーを追加すると、じっくりとウィルハルトの顔を眺め、その後、ちらっとエストを見て、また視線をウィルハルトの方へ戻し、こう話し始めた。

「いやー、王子はほんとに美形だね。エスト姫と比較しちゃ悪いが、姫が普通の子に見えて仕方がないくらいの美人さんだ。王子は100%、母親の遺伝子を受け継いだって感じだ。いや、それ以上かもしれないなあ」

「母さまの事をご存知なのですか?」

母親の記憶の薄いウィルハルトにとって、それはとても気になる話であった。知っているのであれば是非、聞かせてもらいたいと、黒い瞳を輝かせて訴えるウィルハルトに、それを察したマイオストは、思い出すようにしてこう答えた。

「うーん、君のお母上はノウエルの薔薇姫とも呼ばれる絶世の美女でね、ノウエル皇帝の養女だったんだが、バルマード王に強く憧れてて。・・・あ、話、少し長くなるけどいい?」

「お、お願いします!」

興味津々でその身を乗り出すウィルハルトに、エストはしょうがないといった感じで付き合うことにした。ウィルハルトの母親のことも知っておいて損はないと考えたのか、なるだけマイオストと目を合わさないような姿勢で、話の先を聞くことにした。

「お母上は性格も良く、やや内気なとこもあって、そこがまた凄く可愛らしい方だったんだけど、運の悪いっていうのかなぁ。当時、ノウエル王家にはもう一人、プラチナの髪を持つ美姫がいて、スーパーな美人さんなのに、気取ったとこがなくて、すごく気さくで明るい、まるで太陽のようなお姫様だったねぇ」

乗り出した身をじりじりとマイオストの方へ寄せるウィルハルトの姿を見て、マイオストは話を続ける。

「太陽のように明るいその姫様は、名をノルンと言ってね、そのあまりの眩さにノウエルの女神とさえ称されていた。ノルン姫はバルマード王の初恋の相手でね、その彼女には他にも大国のガルトラント王や他の諸侯たちも恋焦がれていたねぇ。内気なお母上は、若き剣王・バルマード王に声すらかけることが出来ず、まあ、ノルン姫とお母上のレイラ姫とは血は繋がってはいなかったものの、とても仲良しでありまして。ノルン姫が結局、バルマード王とお母上を強引にくっつけたというか、ノルン姫がバルマード王にゾウを卒倒させる程強力な睡眠薬を仕込んで、爆睡してる彼を、ノルン姫は肩に軽々担いでレイラ姫の寝所にブン投げて。後は、根性のないレイラ姫の首筋に、ノルン姫がチョップを入れて気絶させると、あら、朝、目が覚めると二人は床を同じにしてました!? ・・・みたいなシチュエーションにして。責任感の強いバルマード王は、即座にレイラ姫に求婚して、めでたし、めでたし。・・・めでたしだよね?」

エストはテーブルの脇のほうで、その手もあるかといった具合でメモを取り出した。

ウィルハルトは父がその話をしてくれなかった理由を知ってか、クスクスと笑っていた。

割とおしゃべりな感のあるマイオストは、今度はエストでもいじってやるかと、急に話題を変え、矢先をエストへと向けた。

「そういえば、エスト姫も随分と、しおらしくなられたというか、前と別人だよね?」

エストは、「始まったか!!」、といった感じでとっさに身構える。

この男は、エストの本性を知っている、いわば天敵である。

語らせてなるものかと、エストまた、話題を変えようと急に切り出した。

「そういえば、紹介がまだでしたね。この人は、私の命の恩人で、その名を「マスオスト」さんという、住所不定の風来坊さんです。「マスオさん」の愛称で、人々から親しまれる、とぉーーーっても、いい人です」

「マ、マスオさん!?」

いきなり名前を改名させられたマイオストの耳元で、エストはすかさず囁いた。

(ちょっとあんた、ここでマイオストって名乗れる訳ないでしょ、あんた自分で、私は魔王の四天王ですよって触れ回る気? あんたならやりかねないし、四天王なんて迫力もまるでないけど、高レベルの戦士には、本気で見抜かれるから、私の付けたあげた名前に感謝しなさい!!! 元の名前に似てるから、違和感なく使えるでしょうが)

マスオストさんとなってしまったマイオストは、複雑な面持ちで目の前のスウィーツ類を眺めていた。

そのマスオストさんに向かって、ウィルハルトは満面の笑みでこう感謝の言葉を述べた。

「ありがとうございます、マスオさん! 母さまのお話が聞けて、とても嬉しかったです。ここのお代はボクが全部持ちますので、遠慮せずにどんどん食べてくださいね。おねーさん! マスオさんにパフェ盛デラックスを一つ! あと、それとボクは小倉パンケーキをくださーい!」

「かしこまりましたー!!」

人気スウィーツショップ『モンブランシェ・ティヴァーテ城支店』のウェイトレスが、快活な返事で厨房へと入ると、ものの数分で特大パフェとパンケーキがテーブルへと運ばれてきた。

「いつもご利用いただきありがとうございます、王子。パンケーキの、抹茶アイスもプラスしておきました」

「ありがとーっ」

にこにこしながら好物のパンケーキに、ナイフとフォークを入れるウィルハルト。そのウィルハルトの目の前には、顔が隠れてしまいそうな巨大なパフェが置かれる。

「マスオ様。こちら、特製パフェ盛デラックスになりますー!」

目の前に置かれた巨大な塔を呆然と見上げるマイオスト。

店側のサービスなのか、その頂きのチョコには、「マスオさんへ、王子より」とご丁寧に描かれていた。

マイオストは、そのチョコに描かれた自分の名前の部分だけ先に舐め取ると、黙々とエストの方を見ながら、スプーンを手に、塔の解体作業を始めた。

そのあまりの美味さのせいか、マイオストの頬を一筋の光が伝った。

「へぇー、泣くほど美味いんだ」

にやけたエストの一言に、マイオストはモグモグと倍速で口を動かし、こう返した。

「美味いよ!! めちゃくちゃ美味いからね。あげないからね、絶対あげないからね!!」

午後のティータイムを終えたエストは、そこでウィルハルトと別れ、マイオストを人気のない、城の武器庫へと連れ込んだ。

有事には慌ただしくなるこの部屋だが、普段はエストが戦士用の剣などを取りに来るくらいで、割と広い縦長の室内には兵士用の長銃や槍などが立てかけられてある。

声は響くが、外には漏れにくいこの部屋で、エストは石壁にマイオストを追い詰め、右手をズンッ! と強く突き出すと、ドスのきいた声で、ああん? とガンくれながら、マイオストににじり寄った。

「んで、何で魔王四天王ともあろうマスオさんがぁ・・・、人気の多いティヴァーテなんかをうろついているのですかー? そんなにヒマなわけ? 魔王軍の四天王って」

まあまあ、落ち着いてといった感じで、エストをなだめるマイオストだが、自分の素をバラしかねない軽口のこの男に、エストは眉間にしわを寄せ、釘を刺そうとマイオストの耳元で冷たい声で囁く。

「言ったらコロス」

「ちょ、直球だなぁ。・・・言わないって、信じて。誰もエストちゃんが腹黒で、守銭奴で、カオスな性格で、人を踏み台にしてまで頂点を目指そうとする悪女だなんて。私の記憶の中でも、史上稀に見る悪どさで、越後屋やお代官様なんてあんなのチョイ悪にしか見えない、本物の悪の権化だなんて。そんなの言えるわけないじゃないか。(・・・どこかに書き込んでやったら、面白いかな。口で言うわけでもないし)」

エストが無言で左手を勢い良く突き出すと、マイオストの首の後ろの石壁に直径30センチほどのひび割れが出来た。

まるで砂でも握り潰すように、エストの左拳に握られた石の塊をバンッと粉砕すると、さすがのマイオストも冷や汗が出た。

「よくもまあ、ペラペラと・・・」

「まま、落ち着いて。必要なら誓約書でも何でも書くから。・・・まだ人生やり残したことだらけだし、君も魔王の四天王の私なんか倒して勇者様になったりしたら、嫁の貰い手もなくなっちゃうよ。それはゴツ過ぎるでしょ、ねっ?」

「フン、あんたをヤる時は、偽名を使うか」

エストも、まあこれくらいシメておけばいいかと、脇にある木箱に腰を下ろし、足を組んだ。

マイオストもホッとした表情で胸をなでおろすと、書き込みの方もやめておこうと心に誓った。

マイオストほどの実力者になると、彼女をブチ切れるほど本気にさせたら、命がいくつあっても足らないと、そう直感したのも理由にあった。

「昔の君は、まるで天使のように気高い乙女で、クリスタルのように澄み切った心の持ち主だったけど、人ってのは、時で変わるもんだねぇ・・・」

「ハァ? あんたと出会ったのは、ほんの二ヶ月前でしょ。たった二ヶ月で私はそこまで落ちたとでも言いたいの!?」

ジロッと睨みつけるエストに、マイオストは慌てて、違う違うと手を振る。

「あ、いや、気にしないで。時々、妄想癖があって、だったらいいなって。うん、独り言だよ、うんうん」

「まあ、あんたみたいなアホと本気で付き合ったらキリがないから、そんなのどーでもいいけど。それにしてもあんたら四天王ってそんなにヒマなの? あのどアホっぽいの、『ためぞう』だったっけ? あんた以外の四天王も、うろちょろしてるし」

「ああ、四天王のエルランゼのことね、確かに彼の本名は、ためぞうだけど。彼は特別かなぁ・・・。世界のいい女を数多、自分のモノにして、モテまくってやるっていつも息巻いてて、自分で穴を掘っては落ちるという。世話役のリリス君もいい迷惑だろうねぇ」

マイオストの言う、リリスという名前の人物がエストには心当たりがあったようで、エストはマイオストにこう問い返した。

「ああ、あのバカのためぞうの後ろにいた、青いショートヘアのクールビューティね。すんごい美人で驚いたけど、あの人もアホなの?」

「あ、いやいや。彼女は幸薄いっていうか、エルランゼ(ためぞう)の親父さんに息子の世話任されてるっぽくて、いろいろ振り回されているというか、凄く律儀な人で、エルランゼと違って、実はモテモテで求婚されまくりなんだけど、全てお断りしてるっていうか。役目に忠実というか。それが災って、不幸のスパイラルから抜け出せない人みたいな」

「ふーん」

エストは、自分の栄達への障害となる人物を潰していくタイプの人間なので、ウィルハルトが誘惑されそうな美女は一人でも多く排除しておきたいという考えで、ためぞうとは別の意味でいい女リストを頭の中に作っている。

その中からリリスのページに『無害』というハンコが押された。

「まあ、私の野望に直接関係ない女は、生かしておいてあげるわ。手当たり次第に相手してたら、年齢的にオバサンになってしまうし、そんな時間の浪費も避けたいところよね。んで、一応、天下の四天王で、男のあんたに聞いておきたいんだけど、ウィルハルト王子を落とすにはどうしたらいいと思う? あの人、ほわ~んてしてるっていうか、つかみ所がないっていうか」

「そうだねぇ、あれだけ自分が美形だと、美しさとかにはあんま興味ないかもね。言っちゃ悪いが君より遥かに美人さんだし、王子の美形はメヂィアで天下に知れ渡っている(私もグッズとか持ってるし)。うーん、そっちの方で頑張るより、ずーっと王子に張り付いてて、そして当たり前の存在になって、それは空気のようで、でも温度はある。そして、フッと、いなくなった時に君の存在の大きさを感じるというか。そのあまりの喪失感が、失うことを怖がらせるというか。だいたいそういうもんでしょ? うんと、「恋」ってのは、その人の特徴、顔とかスタイルとか楽しさとか、いわゆる雰囲気が好きなわけで、それはいずれ飽きが来る。でも、「愛」っていうのは、さっきも言ったように、その人を普段は空気のように自然に感じていて、だけど突然、それを失った時、初めて存在の大きさを知るというか、心に大きな穴が開くというか。だから、必死になるんじゃないかな。愛を失いかけたその時に」

エストは、なるほどといった感じでメモを取っている。

無駄に長く生きてないわねと、マイオストにちょっとだけ関心するエストだった。

「んで、マスオさん。マスオさんには、彼女とかいるの?」

「ハッハッハッ、いるわけないじゃないか。だから私は、ヤマモト・マリアンヌ氏の恋愛マンガや小説で日々、勉強中なわけだよ」

「ハァ、・・・人の言葉を借りて話したわけね。」

エストは肩を落として、ため息を付きつつも、マイオストにその本を全巻貸せと要求するのだった。

「OK,そのうち500冊ばっか、持ってくるよ」

「そ、そんなにあんの!?」

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます