こんな雪ない感じでいいんだっけ。

前回の写真と同じようだけど、これは今朝。

ここんとこの当地、毎日のように少しは雪降るんだけど、すぐ融けて消えるから、ほどなくこの景色に逆戻りしてしまうのだ。どうなってんだ。

それでも、立春過ぎの来週半ばあたりから寒くなるような話なので、薪を出してきた。

黒いカゴはありきたりの収穫カゴ。左のワイヤーバスケットは買い物カゴサイズだ。

断面が白いのは、夏に倒した立ち枯れのナナカマド。

軽くなってたからどうかと思ったけど、割って焚いたらよく燃えるし、ちゃんとあったかかった。

で、この薪棚は残り1/4てとこか。

| Trackback ( 0 )

まだ寒のうちなんだけど、積雪なくなっちゃった。

あったかくて思わず洗車したぐらいにして。 | Trackback ( 0 )

夕方、サンバーのガラスが結露していた。指先で少し拭ったら凍ってないようだったので、エンジンかけてワイパーで拭った瞬間、ワイパーの走った跡が全部凍結してしまった。

結露水が過冷却状態になっていて、ワイパーの刺激で凍結したんだと思う。

画像はドラレコのキャプチャをGIFアニにしたもの。伝わるかなあ。 | Trackback ( 0 )

今日は暦では大寒だけど、当地は昨日から気温が上がって雨が降り、今朝は水たまりと氷と雪が混在状態。

今朝のサンバーのフロントガラスは、結露はしてたけど凍ってなかった。大寒なのに。 | Trackback ( 0 )

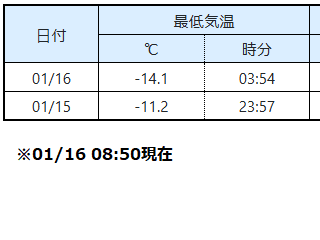

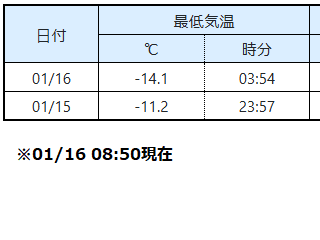

今朝は当地としては冷え込んだ。これはアメダスのキャプチャ。

幸い、水栓は凍結を免れた。

ネコはストーブかぶりつきで腹を炙っている。

焦げるぞ。

薪棚も残り半分を切った。

正月は帰省で普段使ってない部屋も開けるから、薪をたくさん焚くのだ。 | Trackback ( 0 )

年初からドコモのサーバーが攻撃されたとかなんとかでgooに接続できずにいたのだが、今日この時刻になってやっとつながって、ブログを書くことができた。困ったもんだ。元旦からこれじゃ、今年は先が思いやられるな。

初日の出、なのだが、ウチからは残念ながら方角的に建物の陰になって、太陽本体は見えない。

ネコは平常運転。

たくさん出しておいた薪も大晦日から正月2日焚いてカラになり、今日また出した。

ともあれ、本年もよろしくお付き合いのほど、お願いいたします。

| Trackback ( 0 )

例によって、

クルマと

バイクに正月の注連飾りを飾った。

アルテシアはムスメのとこにいるから今年はお留守だ。

本年もご愛読ありがとうございました。

皆様、どうぞよいお年をお迎えください。 | Trackback ( 0 )