100年に一度の経済危機とやらで、過去の経済学者の本が売れていると言う事を聞いた。

大恐慌を乗り切ったと言われるケインズは言うに及ばず、カール・マルクスやアダム・スミスなどの本も読まれているようである。

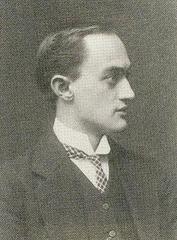

ヨーゼフ・アロイス・シュンペーター(写真左)は、ケインズと同じ年にウイーンで生を受け、奇しくもその年にマルクスが亡くなっている。

ケインズと並び称される偉大な経済学者であるが、その陰に隠れ彼の実績を知る人は少ない。

私は黒川事務所在籍時代、シンクタンク社会工学研究所の研究計画委員長をされていた、元一橋大学教授の坂本二郎先生からシュンペーター経済学についてその一端を教えられた。

当時国鉄所有地の飯田町跡地計画(写真右模型写真)と言う仕事があり、現在エドモント・ホテルが建っている場所の未来構想であったが、ビッグ・プロジェクトで、何から手をつけてよいかわからなかった。

いくら需要調査・マーケティングをしても計画目標が出てくるわけではない。

その時坂本先生の供給が需要を作り出すと言うシュンペーター理論(オートノマス・インベストメント)に勇気付けられ、プロジェクトが進行した記憶がある。

いつもは弁舌さわやかな黒川紀章氏が坂本先生の前では一言もなかった事も強い印象として私の心に残っている。

ケインズの経済学は需要があって供給がついて行き経済が発展する(有効需要の理論)、それに対してシュンペーターは供給(イノベーション)が潜在需要を喚起して経済が発展すると正反対のことを言っている。

例えば携帯電話のI・PHONEなどは、供給者がイノベーション・技術革新をして新製品を世に出すのを一般大衆が買うわけで最初からその需要があるわけではない。

シュンペーターは経済発展において人口や所得がもたらす力を余り評価せず、突然変異的に革新者が新しい技術や商品を引っさげて登場し広めて行き、新製品を見て人々は初めてこれが欲しかったのだと気がつく。

この循環、即ちイノベーションこそが経済を発展させる主要因なのだと主張した。

坂本二郎先生は、アングロサクソンの世界はケインズ経済学が良く当てはまるが、日本の明治維新や昭和の高度成長期の発展方式はシュンペーター理論でうまく説明できる事をよく話されていた。

後進国ゆえ国家や企業が革新者となり引っ張っていったと言う事だろう。

今日本の経済システムはアングロ・アメリカンをそのまま踏襲したことが問題視されているが、それならばここでシュンペーター経済学の骨子を又再勉強する事も意味のあることかもしれないと思っている。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます