東京国立博物館の奥に両大師と呼ばれる寺がある。1644年に寛永寺を創建した天海僧正=慈眼大師を安置する堂が建てられた後に、天台宗中興の祖とされる慈恵大師良源が合祀されたことから「両大師」の通称が定着した。

最初、大きな黒い門のある入り口から入ろうとしたが、鉄柵があって入れない。あきらめかけて博物館側に歩いていくと、もう1つの社殿のある入口が開いていて、入場できた。

境内はたっぷりとした空間。入ってすぐ右手の阿弥陀堂には三体の仏様がにらみを利かせる。

社殿にお参りして、右側の通路に向かう。

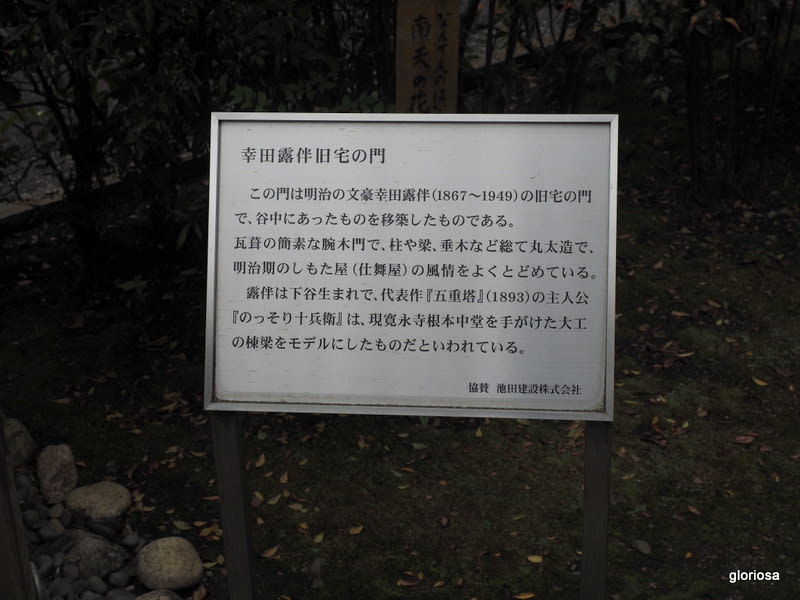

特に気にも留めずに小さな門をくぐろうとしたら、脇に標識があった。

なんと、これは「幸田露伴旧宅の門」だった。幸田露伴の代表作は「五重塔」。この小説の主人公、のっそり十兵衛のモデルとなった大工八田清兵衛は、この両大師の根本中堂を手掛けたと言う縁で、谷中の露伴邸からこの門を移築したのだという。いわゆるしもた屋風な素朴な門だ。

対して大きな真っ黒い門はなんとも仰々しい。この門は寛永寺の旧本坊表門。上野戦争で戦火にさらされたが、どうにか生き残った。一旦帝国博物館正門として使われた後、1989年にここに移築された。その色から「黒門」とも呼ばれる。

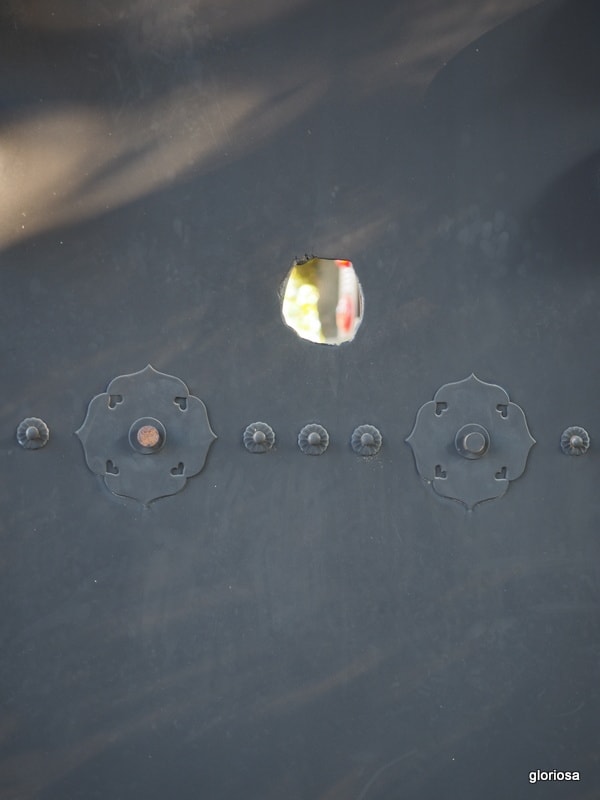

修復が行われてかなりきれいになっているが、一か所左門扉に円い穴が開いているのを見つけた。

直径10cmもの大きな穴。まさに上野戦争の時、大砲の弾が貫通した痕だ。

また、黒い塀の中で鮮やかなオレンジの紋(十六菊の紋章)が際立っていた。これは宮様の住まいだったことを表している。

もう1つ戦争から残ったものが、鐘撞き堂。

堂の屋根付近にキリンの木彫が残されていた。これも建築時は徳川家の威信を表す象徴として彫られたものだろう。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます