「過去に目を閉ざす者は‥」

リヒャルト・フォン・ヴァイツゼッカー

戦後40年5月8日演説と戦後50年日本での演説

Richard Karl Freiherr von Weizsäcker

Bundespräsident

1920〜2015

第6代ドイツ連邦大統領リヒャルト・カール・フライヘァ・フォン・ヴァイツゼッカーによる、ドイツ敗戦後40年にあたる1985年5月8日に行われた連邦議会での記念演説は、戦後70年を経た現在においても、この一節で広く知られている。

『過去に目を閉ざす者は現在にも盲目となる』

今回は、邦訳版『荒れ野の40年』(永井清彦訳)をもとに演説の内容を概括すること、ヴァイツゼッカー大統領の生涯、演説当時の背景などを書きたい。

また、連邦議会での演説から10年後に日本に招かれた時の演説で、日独の戦後の歩みが比較されており、日本の外交姿勢に示唆が与えられている。

動いている歴史の中でもう一度立ち止まって考え直すために、ヴァイツゼッカーの残した言葉に耳を傾けたい。

『荒れ野の40年』

ドイツでは5月8日演説と呼ばれているヴァイツゼッカー大統領によるこの演説は、1945年ドイツの無条件降伏から40年の記念式典で行われたものである。当然この日は、近隣の旧連合国では戦勝記念日として祝典が行われていた。しかし、この日はドイツにとってこそ大切な日であるとヴァイツゼッカーは言う。

1985年5月8日演説

1985年5月8日演説「われわれドイツ人はこの日にわれわれの間だけで記念の催しをいたしておりますが、これはどうしても必要なことであります。われわれは(判断の)規準を自らの力で見出さねばなりません。自分で、あるいは他人の力をかりて気持を慰めてみても、それだけのことでしかありません。ことを言いつくろったり、一面的になったりするのではなく、及ぶかぎり真実を直視する力がわれわれには必要であり、げんに力を備えております。

われわれにとっての5月8日とは、何よりもまず人びとがなめた辛酸を心に刻む日であり、同時にわれわれの歴史の歩みに思いをこらす日でもあります」

人びとがなめた辛酸というのは、ドイツの被害だけでなく加害も含む。事実として何が起きたのかを知り、

心に刻むこと。心に「刻む」ということ。

(心に刻む: erinnernは英語のremind、rememberに相当。inner:中へ、に接頭語er:目的・到達・達成を付けて、思い出す、覚える、思い起こさせる

ただし、"Remember Pearl Harbor"のrememberとは意識が異なる )

そして、歴史の歩みに思いをこらすというのは、起きたことの原因と、その結果として編み出された歴史および社会変革の因果を正しく解析せよ、ということであろう。

それらは、歴史家によって行われる議論によるのではなく、全ての個人が「誠実かつ純粋に」取り組むべきことだと強調される。そして、「帰結にこだわりなく責任をとる」ことが求められる。

ヴァイツゼッカーによれば、5月8日はナチズムの暴力支配からの解放の日だとみなしつつも、

「解放であったといっても、5月8日になってから多くの人びとの深刻な苦しみが始まり、その後もつづいていったことは忘れようもありません。しかしながら、故郷を追われ、隷属に陥った原因は、戦いが終わったところにあるのではありません。戦いが始まったところに、戦いへと通じていったあの暴力支配が開始されたところにこそ、その原因はあるのです」

という。それはつまりヒトラーが政権についた1933年1月30日。

そこに思いをこらせ、という。

戦いが終わった5月8日以降に深刻な苦しみが始まった、というのは、日本の終戦後とは異なる。戦後すぐ、ドイツ東部の人びとへの強制移住(ドイツ人追放)により50万から200万の死者が出た。

満州引き揚げやシベリア抑留の被害者数と比べても、桁違いの規模といえる。

無条件降伏という大きな不安だけではなく、多大なる実害に晒されたドイツ。そして分断。

暗い奈落の過去、不確実な未来。

それは、日本の戦後の比ではない。しかし、終戦の5月8日は、ナチスの暴力支配と人間蔑視から解放された日、誤った流れの終点だった。

Stunde null(零時:シュトゥンデ ヌル)から、ドイツはどんな道を歩むべきであったか。

ヴァイツゼッカーによれば、

まずは真実を心に刻むこと。

「目を閉ざさず、耳を塞がずにいた人びと、調べる気のある人たちなら、(ユダヤ人を強制的に)移送する列車に気づかないはずはありませんでした。人びとの想像力は、ユダヤ人絶滅の方法と規模には思い及ばなかったかもしれません。しかし、犯罪そのものに加え、余りにも多くの人たちが実際に起こっていたことを知らないでおこうと努めていたのが現実であります。当時まだ若く、ことの計画・実行に加わっていなかった私の世代も例外ではありません。

良心を麻痺させ、それは自分の権限外だとし、目を背け、沈黙するには多くの型がありました。戦いが終わり、筆舌に尽くしがたい大虐殺の全貌が明らかにしてなったとき、一切何も知らなかった、気配も感じなかった、と言い張った人はあまりにも多かったのであります。

一民族全体に罪がある、もしくは無実である、というようなことはありません。罪といい無実といい、集団的ではなく個人的なものであります。

人間の罪には、露見したものもあれば隠しおおせたのもあります。告白した罪もあれば否認し通した罪もあります。充分に自覚してあの時代を生きてきた方がた、その人たちは今日、一人びとり自分がどう関わり合っていたかを静かに自問していただきたいのであります。

今日の人口の大部分はあの当時子供だったか、まだ生まれてもいませんでした。この人たちは自らが手を下してはいない行為について自らの罪を告白することはできません。

ドイツ人であるというだけの理由で、粗布の質素な服をまとって悔い改めるのを期待することは、感情をもった人間にできることではありません。

しかしながら先人は彼らに容易ならざる遺産を残したのであります。

罪の有無、老幼いずれを問わず、われわれ全員が過去を引き受けねばなりません。だれもが過去からの帰結に関わり合っており、過去に対する責任を負わされております。

心に刻みつづけることがなぜかくも重要なのかを理解するため、老幼互いに助け合わねばなりません。また助け会えるのであります。

問題は過去を克服することではありません。さようなことができるわけはありません。後になって過去を変えたり、起こらなかったことにするわけにはまいりません。しかし過去に目を閉ざす者は結局のところ現在にも盲目となります。非人間的な行為を心に刻もうとしない者は、またそうした危険に陥りやすいのです」

「心に刻むことなしに和解はない」

ヴァイツゼッカーはユダヤの格言のなかにメッセージを見つけている。

「忘れることを欲するならば捕囚は長びく

救いの秘密は心に刻むことにこそ」

「われわれ自身の内面に、智と情の記念碑が必要であります」

智と情、この二つが必ず併存することが必要だと確かに理解できよう。

二つを併せ持つことは、人生のどんな場面でも必要だろう。(そして次には勇気だろうか?)

ユダヤ人に対する罪だけではない。

戦争を通して、西側諸国への蹂躙や、隣国ポーランドやソ連ほか、東側諸国へはより深刻な損害を与えたし、勿論戦争ゆえ敵から損害を喰らいもした。

そして戦後、戦勝国も戦敗国もそれぞれに復興に立ち上がるなかで、精神面の最初の課題が与えられる。

「他の人びとの重荷に目を開き、常に相ともにこの重荷を担い、忘れることをしないという、人間としての力」が試されている。

故郷を追われる悲しみと喪失感は、なかなか想像しえないほど深く苦しいもののようである。それは島国の日本には全く経験のないものである。政治的な混乱の中、故郷を失った人々に対し、「法律上の主張で争うよりも、理解し合わねばならぬという戒めを優先させる」こと、それが、ヨーロッパの平和的秩序のためになしうる、人間としての貢献であるとヴァイツゼッカーは語る。

故郷への愛が平和への愛。

それはパトリオティズムであって、ナショナリズムではない。パトリオティズムとは、自身と祖先につながる土地や共同体への帰属意識や絆といったものだろうか。自国への偏愛から、他国より髪一本でも優れていたいと考えるナショナリズムとは異なるものである。

ヴァイツゼッカーは、演説の中で、戦後40年の当時において、具体的に向かうべき方向をいくつか具体的に示している。

「第三帝国において精神病患者が殺害されたことを心に刻むなら、‥

人種、宗教、政治上の理由から迫害され、目前の死に脅えていた人々に対し、しばしば他の国の国境が閉ざされていたことを心に刻むなら、‥

独裁下において自由な精神が迫害されたことを熟慮するなら、‥

中東情勢についての判断を下すさいには、‥

東側の隣人たちの戦時中の艱難を思うとき、‥」

このうち、現在、ドイツも含めEUが直面している難民問題に絡む2番目の提起についてのヴァイツゼッカーの考えは、「今日不当に迫害され、われわれに保護を求める人びとに対し門戸を閉ざすことはないでありましょう」とある。道徳的には確かに今のドイツには引き継がれているのだが、現実的な対応は相当困難だという印象は残念ながら否めない。ヴァイツゼッカーと同じCDU(ドイツキリスト教民主同盟)に属するメルケル首相は今、この問題に直面し、道徳と政治の計りの前で苦悩している。

この他に、演説のなかではドイツの分断についてが述べられている。一民族二国家という不自然な国家形態の悲しみや軋轢は、日本にも起こりうる分断だった。

演説から五年後、だれも予想できなかったドイツ統一が成る。演説では、ヴァイツゼッカーによって絞り出す涙のように語られた分断の悲しみと統一への果てなき切なる願いは、どれほど重いものだったのかが、語られる言葉のひとつひとつによって、分断を免れた我々の心すらも打つ。

さらに演説において、40年というのが、人間の生のスパンにおいて非常に大きな意味を持つと述べられている。

旧約聖書に照らして、遠い過去の聖書の言葉から警告を聴くのである。

「暗い時代が終り、新しく明るい未来への見通しが開かれるのか、あるいは忘れることの危険、その結果2対する警告であるのかは別として、40年の歳月は人間の意識に重大な影響を及ぼしております。‥

われわれのもとでは新しい世代が政治の責任をとれるだけに成長してまいりました。かつて起ったことへの責任は若い人たちにはありません。しかし、歴史のなかでそうした出来事から生じてきたことに対しては責任があります。‥

人間は何をしかねないのか、これをわれわれは自らの歴史から学びます。でありますから、われわれは今や別種の、よりよい人間になったなどと思い上がってはなりません。

道徳に反し究極の完成はありません

いかなる人間にとっても、また、いかなる土地においてもそうであります。われわれは人間として学んでまいりました。これからも人間として危険にさらされつづけるでありましょう。しかし、われわれはこうした危険を繰り返し乗り越えていくだけの力がそなわっております」

若い人たちへは、他のあらゆる人びとに対する敵意や憎悪に駆り立てられることのないようにと、年長者へは、率直さによって心に刻み続けることの重要性を若い人びとが理解できるように手助けする義務がある、と説く。「ユートピア的な救済論に逃避したり、道徳的に傲岸不遜になったりすることなく、歴史の真実を冷静かつ公平に見つめることができるよう」、若い人びとへの助力を求めている。

「及ぶかぎり真実を直視しようではありませんか」

こう結んで終わる演説は、今を日本に生きる私達にも、たくさんの示唆あるいは警告をもたらしはしないだろうか。

リヒャルト・ヴァイツゼッカーの生涯

リヒャルト・ヴァイツゼッカーは1920年、外交官エルンスト・フォン・ヴァイツゼッカー(男爵)の三男一女の末子としてシトゥットガルト新宮殿で生まれる。父の仕事により、スイス、デンマーク、ノルウェーで育ち、ベルリンに戻る。

祖父カールは法律家で、ヴュルテンベルク公国首相を務めている。父は海軍少佐から転じて外交官に、ヒトラー政権下で外務次官、ヴァチカン駐在大使。父の弟は神経学者。

リヒャルトの長兄カール・フリードリヒは高名な物理学者・哲学者であり、第二次大戦中はドイツの原子爆弾開発をしていた。

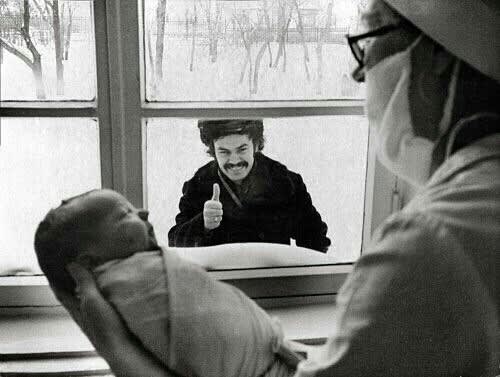

リヒャルトは1938年(18歳)に奉仕義務によりドイツ国防軍に入営、翌年の1939年9月1日のポーランド侵攻作戦に動員された。侵攻の翌日、同じ部隊の上官であった3歳上の次兄ハインリヒが、リヒャルトの数百メートルの目前で戦死した。

ポーランド侵攻作戦後は、西方転戦、1941年からはバルバロッサ作戦など東部戦線に参加。

リヒャルトは従軍のあいだ、国防軍の犯罪にも不条理にも直面し失望する一方で、国防軍のなかの見知った者達による1944年7月20日のヒトラー暗殺未遂事件も身近で見、軍の一部には共感する部分もあったという。

手前にリヒャルト その後ろにハインリヒ 右端カール

手前にリヒャルト その後ろにハインリヒ 右端カール1945年、戦後は大学で歴史学と法学を学ぶ。

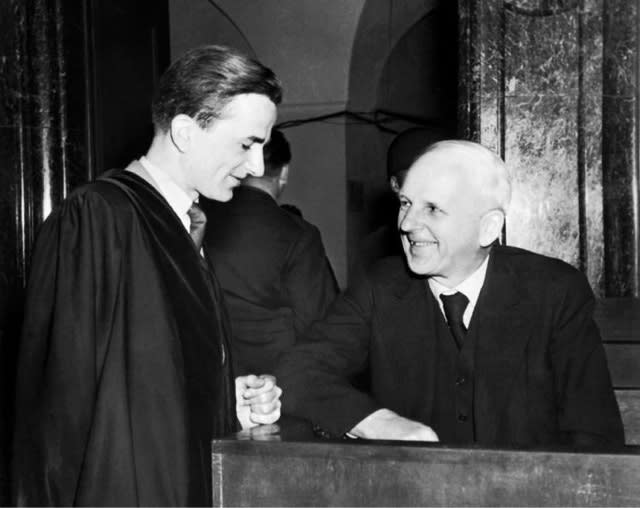

しかし、父が、外務省に絡んだ一連の裁判(米軍による継続裁判で、連合国による裁判ではない)にかけられることとなり、リヒャルトは休学して弁護団の助手を務める。その際に手にし、目にしたドイツの犯罪に関する多数の報告書は、リヒャルトに大きな衝撃をもたらした。英国のチャーチルの援護を得たにもかかわらず、父は有罪となり5年拘留を下されたが、1年半で釈放された。裁判の後、父エルンストはその残りの生涯で二度と笑顔を見せなかったという。

父エルンストと若き日のリヒャルト

父エルンストと若き日のリヒャルト 父エルンスト・フォン・ヴァイツゼッカー

父エルンスト・フォン・ヴァイツゼッカー 兄カール・フリードリヒ・フォン・ヴァイツゼッカー

兄カール・フリードリヒ・フォン・ヴァイツゼッカーエルンストは外務次官という立場にあり、人権犯罪を知りながらもそれを抗議しなかった。しかし、たとえそこで抗議を起こし、「殉教」したところで、誰一人救うことはできないのは明らかだった。

われわれはこういうとき、どうすればいいのだろうか。そしてそれを誰がどう裁けるのだろうか。

リヒャルトはどう考えたのだろう。

彼はのちの演説のなかで、法と裁判だけでは不十分であり、市民的勇気が必要だと説いている。

沈黙を破る勇気を一人一人の市民が持つべきだと、強い意志の言葉をわれわれは突きつけられている。

リヒャルトは裁判が終わって復学、1955年に法学博士号を取得。

その後は、西ベルリン市長を経て、国政の陰で道徳的な牽引者として信頼を集め、1984年、ヘルムート・コール首相当時に第6代大統領に就任した。

この当時、実はドイツ国内での敗戦国としての立ち位置の考え方には揺らぎがあった。経済的に発展し、世界に存在感を示してきたドイツ連邦が、その戦争責任をどう考えるのかに、コール首相はこう舵を切った。

「後から生まれた者の恩恵」と称し、敗戦時に15歳だった自分やその後の世代に戦争責任はない、と。

1984年 ドイツ連邦のコール首相とフランスのミッテラン大統領

それは、重苦しい過去から目を背けたがっていた大衆の感情に沿うところがあった。こうしたところから生まれた様々な議論の中で、他国にも目が向けられ、東欧からのドイツ人追放とて「人道に反する罪」に値する、ドイツ人も被害者である、という意見も上がった。

そんな中でむかえた1985年だった。

戦後40年の大統領演説は、その羅針盤になる重要な機となるのは、予期されていた。

その中で、コール首相より10歳年長かつ実戦経験も持つヴァイツゼッカー大統領によって、あのような演説が国民に届けられたのであった。

「歴史の真実を直視せよ」

さらに、戦争を知らない若い世代にも過去にたいする罪はなくても責任はあると説いた。

演説内容を事前に知った議員のうち、保守派のおよそ30人は賛同できないとして欠席した。議場の反応も薄かった。社会もすぐに絶賛したわけではなかった。しかし、言葉の力は深く響き続け、ドイツ国民ばかりでなく、世界に広く静かに反響を及ぼした。

日本においてもこの演説から省みるべき視点はいくつも浮かぶ。しかし、ヴァイツゼッカーはあの演説からさらに10年を経た1995年、戦後50年の折に来日し、各地で講演を行っている。そこでは、日本の立場を斟酌しつつ、ドイツの歩んだ道と比較しながら卓抜な評価を与えてくれている。それは、第三者による「真実の直視」という得難い視点である。充分に配慮された丁重な表現で、しかし厳しく核心を突いたものとなっている。それを以下に抜粋する。

ドイツと日本の戦後50年

この二国に共通している立場は、20世紀前半、ほとんどの近隣諸国と戦争状態に陥り、最終的に無条件降伏をしたということだ。

そもそも、地理的に遠く、文化も宗教も異なるにもかかわらず、たまたま戦争を介して、ソ連を挟んで牽制する目論見で同盟関係を結び、共に降伏したのだった。

ヨーロッパ大陸の中央に位置し、永年、隣国と密接に関わってきたドイツと異なり、島国日本はドイツにとってのイギリスのように、独自性を強く維持する伝統を、その国民感情に露わにしている、というのがドイツから見た日本の印象のようだ。

19世紀から20世紀へ、ヨーロッパではネイションという、本来は理性的な理念がナショナリズムへと膨大化し、二度の大戦による疲弊でイギリスすらも威信を失い、米ソのエルベ川の邂逅がその決定的な終止符になった。

今、EUとして存在することがヨーロッパの構成国ドイツの立場である。ネイションの理想は胸に、形態として求められるのはヨーロッパという国家理性(レゾン・デートル:存在理由、raison d'être)である、とヴァイツゼッカーは定義した。

ここから引用を挟んでいきたい。

「しかし、過去の解釈は歴史家だけのものでしょうか。われわれ政治家や精神的指導者たちも参加する責任があるのではないでしょうか。

私は「ある」と確信しております。

仮に責任ある立場のドイツの指導者が

自国の戦時中の行為を歴史的に評価する用意がなかったり、あるいはそうできないとすれば、

戦争を始めたのがいったい誰であり、自国の軍隊が他の土地で何をしたのかについて判断を拒むようなことがあれば、

さっさと戦利品に手をだしておきながら、他国に対する攻撃を自衛だと解釈するようなことがあれば、

そんなことがあると、道徳的な結果はまったく論外としても、現在のわれわれにとって外交上の重大な結果をもたらすことになるでしょう。隣国から政治的・倫理的判断力に欠けるという評判をとったり、まだまだ何をするのか分からぬ危険な国だとみなされる、そんなことを望んだり、したりする余裕がドイツにあるものでしょうか。」

「自らの歴史と取り組もうとしない人は、自分の現在の立場、なぜそこに居るのかが理解できません。そして過去を否定する人は、過去を繰り返す危険を冒しているのです」

ドイツではまず、暗い歴史を振り返る公の議論のきっかけは教会から起こった。キリスト教の告解の慣習が底流にあったと考えられる。それが、戦争の原因と結果をタブー視することなく直視する必要が認識される機会になったのだった。

「しかしながら、死、追放そして不幸の原因は戦争の終結にあるのではなく、戦争へと通じていった、あの暴力支配の開始にあったのだという事実を無視してはなりません。

戦いの終局はドイツの悪の一章の誤った道の終末でした。この終末の中にはよりよい未来の浄福への希望の芽が秘められており、だからこそ解放だったのです」

ここを読んで、私は戦慄した。

「ドイツの悪」、「誤った道」という言い方にである。これまで、日本国内で戦争を振り返るときに、はっきりと「日本の悪」「誤った道」と言い切ったのは聞いたことがない。日本は日本の悪を認めようとしてこなかった。

ドイツでは、フランスやポーランドとも共同して統一教科書委員会を持っている。

さらに、ドイツは東西統一にも慎重だった。統一されたドイツで、再びナショナリズムが起こり他国に脅威をふるうという心配を近隣国に起こさせないよう、EUの構成である立場を優先する態度を示し、慎重に理解を得ていった。

演説では次に、日本に視点を移す。

「わたしには日本の歴史の動向を解釈する資格は有りませんが、外国から観察する者の目にはいくつかの歴史的連関が印象的であります。アジア太平洋地域で日本は、西側の影響を受けながらもそれに従属することのなかったアジア太平洋地域の唯一の国になりました。こうした方向に歩むことによって日本は、格別強力となり、つねに国民としての自らのアイデンティティを保持し、強化する術を心得て、19世紀末以来は精神的な意味でアジアの隣人たちにある程度背を向け、同時にこの地域で軍事的・政治的な権力を拡大したのでした

。

こうしてさまざまな種類の重大な軍事的紛争が起こり、日本ではその解釈をめぐって論争が行われております。ただ日本軍が進出したアジアのすべての国の民衆が、戦争と占領の時代の日本の役割についてかなりの程度まで一致した見方をしていることは疑いありません。これは過去の意味ではなく、きわめて今日的な意味をもつ事実なのです」

「12年にわたるナチズムの支配はドイツの歴史における異常な一時期であり、断絶であったのに、日本の場合はむしろある程度の歴史的な連続性を確認することができます。

たしかに日本は戦後、軍事行動に完全に背を向け、市場経済と民主主義を基盤とする活動で、歴史に新しい時代を開きました。しかし、宗教的な基盤、天皇制、そして国家体制は大幅に維持されてきたのでした。」

ヴァイツゼッカーはここで改めて、明暗双方をもつ過去の全遺産を受け入れ、ともに責任をもってこれを担うことが重要だと説く。

さて、このあとヴァイツゼッカーは、戦争のもろもろの事件、結果との対立が、敵であった諸国にとっても重要な問題なのだとして、二つの例を上げる。

まずはドイツとチェコの関係において、戦後2年にわたって300万と言われるドイツ系民族を非人道的に追放したチェコでは、ハヴェル大統領が、ヒトラーの犯罪は避難しつつも、チェコ人も重大な不正を行ったと告白した、ということ。その勇気と誠実さをたたえている。

「勝つために、あるいは勝利のあとに用いた手段、これが正当であったかどうかについては、戦勝国も自らと世界に対して釈明する責務があります。勝者にとって最大の道徳的誘惑は、自己の正当化であります。

ハヴェル大統領は、自国民をそうした誘惑から守り、そうすることによってドイツ人とチェコ人との間の和解による平和に貢献することを、自らの責務といたしました」

第二の例はアメリカだ。

「無防備の日本の一般市民に原子爆弾を投下した」理由をめぐるアメリカでの議論についてはもう、年来変わることなく我々も聞かされていて承知している。

「ワシントンのスミソニアン博物館で企画されていた展示をめぐる激しい論争を通じてわれわれが知ったことは、一方で退役軍人の名誉を守りつつ、他方で恐るべき原子爆弾の投下の動機に真実に即した迫り方をすることが、アメリカ人にとってどんなに困難かということでした。しかし、一点とくに強調しておきたいことがあります。わたしがアメリカとチェコの二つの例に言及致しましたのは、相手の側に自らの免責の理由を求めているからではありません。われわれは事件の歴史的な順序を否定してはなりませんし、相手側の犯した不正が言い訳になるわけでもありません」

「戦争での罪や不正を公平に判断するには、歴史の真実に目を閉ざしてはなりません。この真実は不正を克服し、新たに相互の信頼を打ち樹てるという目的にして役立ちます。これが可能なのは、すべての側が独善を排している場合であります。

「過去を川のように流してしまえ」(水に流す)という原則にしたがっていたならば、何も解決できず、外交面での孤立を長引かせ、内政面では硬直状態を助長していただろう、ということです。‥ときには謝罪が必要ですが、信じてもいない謝罪なら、むしろ止めておくべきでしょう。本気でなければ、謝罪などしない方がましです。ドイツでの経験では、謝罪と償いの行動には特段の意味があり、ときには単なる言葉よりも大切であり効果的でさえありました」

「人間が歴史から学べるという証拠はありません」

それは率直だと思う。学べる可能性はあるものの、必ずしも学べるとは限らない。当たり前だが、歴史を経験さえすれば何もしなくても全自動でなにがしかを学べるなどというものではないし、真剣に日夜考え続けたとしても、それでよい結論へと導かれる保証もない。

しかし、誠実に歴史と向き合う姿勢が、人と人との間で手を取り合って平和に生きる大切なステップであり、それは必要なステップである。

ヴァイツゼッカーの日本へのメッセージは、改めて今に照らせば、現在、政治的に明らかに退行していることを示すインジケーターになっており、この先を思うと暗雲が空に立ち込めてくるような不安に襲われる。

日本はドイツに比べれば、戦争への反省は消極的なばかりでなく、一方的に水に流そうと、忘れようとしている。大衆の多くは、ヒロシマナガサキの原爆被害のことは大抵がわかっていても、戦時中に中国大陸で、太平洋の国ぐにで、日本が何をしてきたかを知らない。「そんな話、終戦記念日でもないのに‥」と、関心を示さない。そんななかの、米大統領のヒロシマ訪問や日本の首相の真珠湾訪問は、それ自体が中身のない外交なのを反映して、誰の心にも響かない。政治家の心は空き樽で、むなしく響くか、何の音も返ってこない。

改めて読むヴァイツゼッカーの演説に、まずは真実を知ることから始めたい。真実を直視する勇気と誠実さを、人は誰でも備えている。

ヴァイツゼッカーは信仰心の篤かった母親の影響により、自身の根底に聖書(特に旧約)の教養を敷いていて、演説においても引用することが多い。政治家として活躍する一方で、道徳家として一目おかれた人物であったのには、軸足が必ず信仰の世界にあったためであろう。

ただし、信仰心がそのまま人々の心を動かしたり世界を良くするというわけではなく、信仰する人の誠実な姿が周囲によい影響をもたらすのだと考えていた。それで彼は、信仰心を養い、言葉という媒体を駆使し、政治という形に落としていった。

崇高な道徳心は孤峰の花にせず、すべての人々のために、誰もが手に取れる身近な花のように、わかりやすい言葉のかたちで説いていく。

2015年1月31日に他界。94歳。

笑顔を取り戻すことのなかった父とは違い、晩年の穏やかな笑顔と屈託ない笑い声が、安心を与えてくれる。

執務机にて

執務机にて少し長い動画だが、さわやかなオーラを放つヴァイツゼッカーに触れていただきたく、お勧め。

Richard von Weizsäcker - Für immer Präsident

こちらは1985年のドイツ連邦議会における演説の動画↓

Die Rede des Bundespräsidenten Herrn Richard von Weizsäcker