5月11日。

この日は,私が数10年来信奉してきたある偉大な音楽家が,その生涯を閉じた日です。

毎年,この日は彼が残した遺産に対して,虚心に耳を傾け,その偉業を偲ぶと共に,指揮者難が叫ばれて久しい音楽界の現況を憂える日としてきました。

昨年はイレギュラーで鴎戦見に行ったので,2年ぶりの執筆になります。

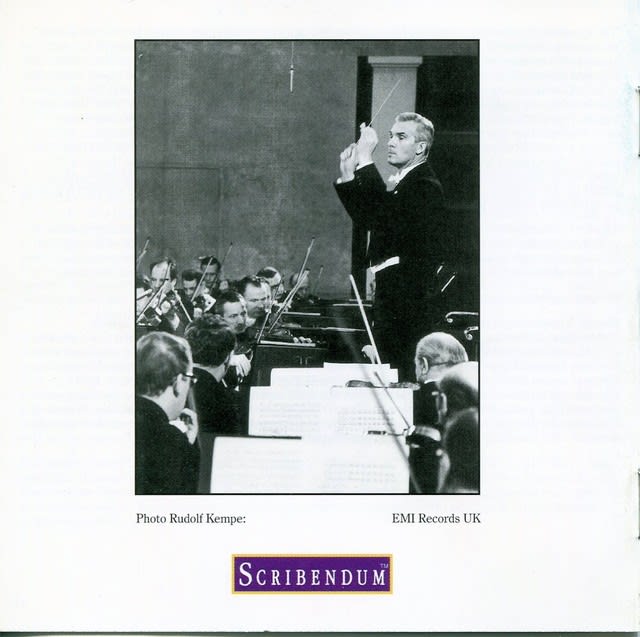

ルドルフ・ケンペ(1910.6.14-76.5.11)。

ドレスデン近郊ニーダーボイリッツに生まれ,スイスのチューリッヒに没したドイツの名指揮者である。

ドイツ伝統の指揮者として,彼の指揮したベートーヴェンやヴァーグナー,ブルックナー,ブラームス,そしてR・シュトラウスは絶品であり,没後40年以上を経過しているにも関わらず,その残された少なからぬ録音の数々は,今も決してその価値を失うことがない。

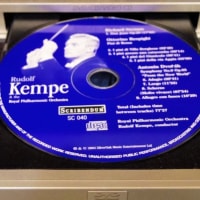

今回紹介するCDは,LP2枚分を1枚に収めたものである。

曲目は以下の通り。

①交響詩「ドン・ファン」op.20(R・シュトラウス)

②交響詩「ローマの松」(O・レスピーギ)

③交響曲第9番ホ短調op.95「新世界より」(A・ドヴォルザーク)

殆ど一夜のコンサートを飾るようなラインナップである。

オケは,ケンペが50年代を代表する英国の名指揮者サー・トーマス・ビーチャムから後任を託されたロンドンのロイヤル・フィルハーモニー管弦楽団である。

録音は①と②が1964年,③が62年と,ステレオ録音では有るが,決して新しくない。

①の「ドン・ファン」をロードしてみる。

冒頭からスカッとした抜けの良い音で,切れ味抜群。

濃厚にして典雅な19世紀末のウィーンの香りが,音響空間を満たす。

ケンペは最晩年に,故地とも云うべきドレスデンのオケと,見事なR・シュトラウス管弦楽作品集と協奏的作品集を纏めているが,キレ味と覇気なら断然こっちだ。

抜群なホルンの弾奏は,首席奏者だった名手アラン・シヴィルだろうか・・・。

②のレスピーギは,ケンペとしては極めて珍しいレパートリーである。

ドイツ伝統の指揮者のイメージが強いケンペであるが,色彩感豊かにして劇的な上記R・シュトラウスを得意とするだけあって,精緻なオーケストレーションを誇るレスピーギが悪かろうは筈がない。

初めて聴くまでは,楷書体のかっちりした揮毫を見るような,重厚で 色彩感の乏しい演奏を予想したのだが,出てきた音は全く違った。

冒頭の「ボルゲーゼ荘の松」では,ローマ中心部のボルゲーゼ公園で遊ぶ子どもたちの嬉々とした様子が,パリッと明るい音色から如実に伝わるし,二曲目の「カタコンブの松」では,弾圧されてカタコンブ(地下の墓地)に籠もったキリスト教徒の悲嘆な聖歌が重厚に響き,続く夢幻的な「ジャニコロの松」と好対照となる。

最後の「アッピア街道の松」では,ローマへ続くアッピア街道を夜明けから行軍する古代ローマ帝国軍の残影が,骨太なタッチで壮大に描かれる。

学生時代より幾度となく演奏してきた名曲であるが,今でもこのケンペの演奏が個人的にはベストと思う。

そして圧倒的な③の「新世界」が来る。

ケンペは終生この曲を愛したようで,私の手元には最晩年のBBC交響楽団との白熱のライブを含めて4種が有る。

重厚な中なすっきりとした表情を湛え,飽くまでもこの曲がドイツロマン派の潮流からいささかも外れていない印象のベルリン・フィル盤(1959),オケの典雅な音色を活かし,恰もスイスアルプスの清澄なオゾンを吸ったようなチューリッヒ音楽堂のオケを指揮した演奏(1971),そして記述の灼熱のエネルギーが放射される最晩年のBBC響とのライブと,いずれも味わいに満ちた演奏ばかりだが,明るい音色とすっきりした表情で聴かせるのは,このロイヤル・フィル盤ではないだろうか・・・。

特に第2楽章Largoでは,表情は決して粘らず,端正ですっきりした歌が横溢する。

どの部分を採っても音楽が常に明るく微笑んでいるような,この指揮者のヒューマンな感性が躍如としているし,終曲コーダの痛烈な追い込みも絶大な効果を挙げている。

さすが劇場叩き上げのアルティザンだけ有って,勘所を心得た演奏だが,恣意的な感じが全く無いのは,さすがと云うべきだろう・・・。

1970年代初頭のミュンヘン。

高性能・高機能を誇るバイエルン放送局のオケには,チェコの名匠ラファエル・クーベリック(1914-96)が,伝統のミュンヘンオペラ(バイエルン国立歌劇場)には,我が国とも馴染みの深いヴォルフガング・サヴァリッシュ(1922-2006)と,稀代のカリスマと言われたカルロス・クライバー(1930-2004),そしてミュンヘンフィルハーモニー管弦楽団にはケンペが居た。

凄い陣容である。

当時のミュンヘンは,ウィーン,ベルリン,ドレスデン,パリ,ロンドン,アムステルダムと並ぶ,欧州楽壇の一大基点であったとも言える。

そしてその一郭を担ったケンペの偉業は,没後40年以上を経ても,決して色褪せることは無い。

それは,未来永劫に渡って,普遍性を勝ち得ることにもなるのだろう・・・。

「ミステリーのオーラが,高度に洗練されてエレガントなルドルフ・ケンペを取り巻いている。彼の丈高いスリムな姿は,いつもすっくと立ったままである。ケンペは,没頭するのを好んだディオニソス的で華麗な技巧の要る楽節で,限度を超えようとする場合に於いてすら,規律正しいジェスチャーを保っていた。オーケストラは彼の明確なサインの言語を即座に了解し尽くした。この点にケンペが忽ちにして世界くまなく成功した要因がある。リハーサルで彼はほとんどしゃべらず,彼の名人芸的な棒さばきと,彼の長い表情ゆたかな両手によって,彼そのものを理解させた。」

(尾埜善司著「指揮者ケンペ」芸術現代社刊より)

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます