概してドイツ系のオケは,管楽器のピッチが高めだと思う。

第2交響曲冒頭のホルンのソリを聴いて一瞬そんなことを感じた・・・。

推敲に推敲を重ねた第1交響曲の完成に20年もの歳月をかけたブラームス(1833-97)が,南オーストリアのウェルター湖畔保養地であるペルチャッハにおいて,一夏の間に一気にかき上げた第2交響曲は,晦渋と思われがちなこの大作曲家の作品の中でも,明るい陽光と喜びに満ちた佳品となっている。

この曲のジャケットアートは,バイエルンやチロルの陽光の下,悠然と流れる川の画像が相応しい,と若い頃から思ってきた。

ルドルフ・ケンペ(1910.6.14-1976.5.11)。

ドレスデン近郊ニーダーボイリッツに生まれ,チューリッヒに没したドイツの名指揮者である。

過去3年にわたって,彼の残した演奏について触れてきたが,今年もまたこの日が巡ってきた。

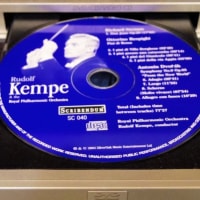

ケンペは生涯2度,ブラームスの交響曲全集を録音している。

1950年代後半(第2,4番はモノラル)のベルリンフィル盤(EMI)と,最晩年の1974-75年のミュンヘンフィル盤(BASF)であるが,その他第1はバイエルン放送響(未発売の60年代ライブ),第2はバンベルク交響楽団(RCA)とバイエルン放送響(70年代初め?),第4はロイヤルフィル(EMI),BBC響(BBC Legend)が存在する。

いずれもがオケの重厚な響きを生かしつつも情感豊かに歌った佳品揃いであるが,中でも第2は,最晩年にミュンヘンフィルを振ったBASF盤が,個人的にはワルター~ニューヨークフィル(SONY),モントゥ~ロンドン響(Philips)とともにベストと思う。

第2楽章冒頭,愁いに満ちた弦楽の下降音型にファゴットの対旋律が絡む。

何気なく聴いていると何も感じないが,注意して聴くと両者のバランスが絶妙であることに気付く。

そして,広々とした春の野の夕映えのように美しいこの楽章が,何とも情感たっぷりで魅力的であることを改めて知ることになる。

続く第3楽章冒頭は,オーボエの音色が何とも素朴且つ可憐で,スケルツォでもなくメヌエットでもないこの舞踏楽章の魅力をさらなるものにしている。

ブラームスの喜びを端的に表現したような輝かしい終曲は,インテンポで歌われる第一主題から既にケンペの作り出す音楽の渦中にどっぷりと填り,白熱するコーダへのなだれ込みに我を忘れる・・・。

特別な仕掛けがあるわけではない。

オケが巧いわけでもない。

インテンポを基本に,楽譜に忠実な演奏をしているだけなのに,何故これ程魅力的な音楽が溢れ出るのだろう。

おそらく指揮者の人柄が為せる技と思うが,殆ど奇跡のような演奏とはこういうことを言うのであろう・・・。

・・・ということで,ブラームスの交響曲と協奏曲に関して書こうと思ったのだが,4種有る第2交響曲のうち,最後の1枚に触れただけでワープロ1ページ分を軽く越えてしまった・・・。

年代別の演奏比較とか,スタジオセッションとライブの相違,リマスタリングについても述べたかったが,それこそどうなるか分からないので,取り敢えずここまでにしておく。

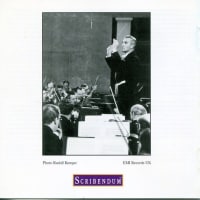

「ミステリーのオーラが,高度に洗練されてエレガントなルドルフ・ケンペを取り巻いている。彼の丈高いスリムな姿は,いつもすっくと立ったままである。ケンペは,没頭するのを好んだディオニソス的で華麗な技巧の要る楽節で,限度を超えようとする場合に於いてすら,規律正しいジェスチャーを保っていた。オーケストラは彼の明確なサインの言語を即座に了解し尽くした。この点にケンペが忽ちにして世界くまなく成功した要因がある。リハーサルで彼はほとんどしゃべらず,彼の名人芸的な棒さばきと,彼の長い表情ゆたかな両手によって,彼そのものを理解させた。」

(尾埜善司著「指揮者ケンペ」芸術現代社刊より)

私が駄弁を弄するまでも無かった・・・

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます