北陸線の昼行は,多分82年の3月以来だろう。

思ったより混んでなかったので,進行方向右側,つまり山側に席を取る。

福井城趾より,白山の銀嶺が見事に見えたので,それを期待する。

その白山の秀麗な山容を堪能できたのは,芦原温泉を過ぎてからだろうか・・・。

夢中でシャッターを切ったのだが,所詮は車窓を通しての撮影だけに,仕上がりは期待できなかった・・・。

芦原温泉にしても加賀温泉にしても,駅前に温泉街が・・・と思いがちだが,残念ながら温泉街は遠い。

芦原温泉は,えちぜん鉄道のあわら湯のまち駅が最寄りだし,加賀温泉を構成する芭蕉も泊まった山代温泉も,その奥の山中温泉も,駅のずっと南に位置している。

因みに,芭蕉が山代温泉で詠んだのは,

ひとつやに遊女も寝たり萩と月

という,何とも艶な句だが,ひとつやは,一つ家と一つ夜とひと艶の掛詞だろうか・・・。芭蕉は,同行の門人曽良と共に遊んだのか・・・などと,余計なことを考えてしまった・・・。

そして加越国境の海岸近く,大聖寺川の河口近く,北潟湖畔にあったのが,加賀一向一揆の拠点の1つだった吉崎御坊である。

このあたりは,「信長の野望」をプレイしたことがある方なら,ぴんと来る筈だ・・・。

昨年降り立った小松空港を過ぎたところで渡るのが,例の手取川だ。

信長を嫌う者(そして上杉贔屓)にとっては,聖地のようなところだろう。

天正5年秋,柴田勝家を総大将とする織田軍を,上杉謙信が鎧袖一触,ぼこぼこにしたという伝承がある。

織田と上杉,唯一の直接戦闘であるが(厳密に述べると違う),織田軍随一の戦闘能力を誇る柴田勝家が,簡単に敗れたことから,織田軍の弱さと,それとは比べものにならない上杉軍の神がかったような強さが,まことしやかに語られるのだが,実はこの戦い自体の信憑性も問われているらしい。

織田軍の加賀出兵の理由は,能登の七尾城の救援にあったとされる。

能登の守護は畠山氏であるが,実権を掌握していたのは重臣の長続連であった。

それに対して,宿敵武田信玄亡き後は,版図拡大を目指していた上杉謙信が,能登に侵攻してくる。

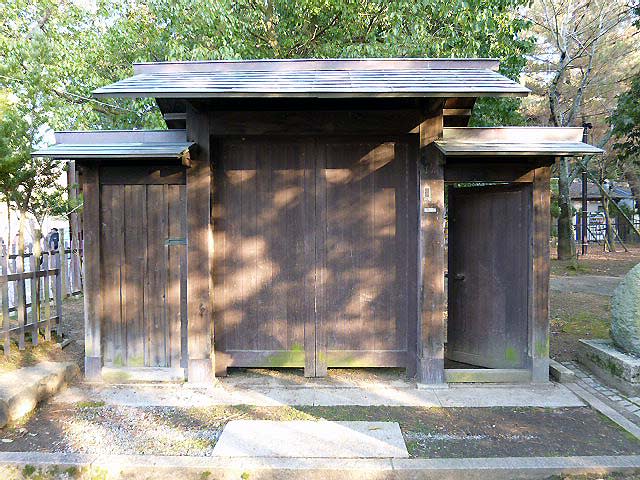

七尾城は堅城であり,さすがの上杉軍も攻めあぐねたが,城内の屎尿処理がうまくいかず,不衛生極まりない状況になったことで,畠山家の当主である春王丸までが病死するという事態となった。

そこで,長続連は嫡子である連龍を安土に派遣し,信長に援軍を請いた。

信長としても,上杉軍の能登侵攻は座して見ているわけにもいかず,北陸方面の司令官である柴田勝家に1万8千のを付けて先発させる。

秀吉が信長の命令に背いて出陣しなかったというのは,この時のことである。

しかし,その援軍が到着する直前,遊佐続光,温井景隆といった上杉派が謀反。

続連をはじめとする長一族を皆殺しにした結果,七尾城は落城に至った。

それを知らない柴田軍は手取川を渡河。

謙信は能登を出て松任城へ入り,渡河を終えた背水の陣の柴田軍へ襲いかかる。

直前に七尾城落城の報が入り,撤退命令を出したところに上杉軍が襲来。

渡河と雨によって鉄砲が使えず,織田軍は1000余の戦死者を出して敗走。

さらには手取川で大量の溺死者を出したとも言われる。

北陸方面軍には,勝家の他に,利家や成政等の主立った武将たちが居たはずだが,だれも戦死していないことからも,この戦いの真偽が疑われたという。

只,この後,上杉軍の来攻を信じた松永久秀の再離反等もあったので,両軍の軍事衝突(というより一方的な追撃戦)は有ったのだろう・・・。

では,上杉軍は何故加賀を経て,越前まで追撃しなかったのか。

多分,兵站の問題と,背後の越後の問題もあったのだろう。

謙信は,北陸道諸国と上信北部を,がっちりと掌握していたような印象があるが,実は国人勢力が分散する北陸にあって,結構彼等の離反に悩まされてはた様子がある。

つまり,領国経営は完全な一枚岩ではなかったのである。

でもって,翌年3月に20万とも30万ともいうべき兵力をもって(春日山にそんなに集まる筈ないから,多くても5万だろう),いよいよ上洛して信長を討とうとした矢先に斃れた・・・ということになるのだが,近年は,関東侵攻の為だったという説が強いようだ。ま,上杉贔屓としては,信長をやっつけるため・・・と思いたいだろうが,謙信の関心は,管領として関東にあったことは間違いない・・・。

・・・ということを考えながら,加賀の主邑である尾山御坊・・・ではなく,金沢に到着。下車するのは,何と平成3年以来23年ぶりとなる。

その時は夜行待ちで(臨時の急行「能登」),駅前の書店に寄っただけだったので,街を歩くのは初めてとなる。

日没までの時間,街歩きをして,せめて藩祖である前田利家を祀る尾山神社だけでも見よう・・・と,40数分乗ったサンダーバードを後にする・・・。

笑ったのは,サンショウウオの着ぐるみが居たことで,何とさんちゃんとおーちゃんとかいう名前も付いていた。

笑ったのは,サンショウウオの着ぐるみが居たことで,何とさんちゃんとおーちゃんとかいう名前も付いていた。

夕刻近いせいか人もまばらで,今夜からの二年参りに備え,準備に余念無し・・・というところだった。

夕刻近いせいか人もまばらで,今夜からの二年参りに備え,準備に余念無し・・・というところだった。

琵琶湖の写真を撮るには,光線が暗すぎたが,静かに湖都の黄昏を迎えるには,程良い環境であった。

琵琶湖の写真を撮るには,光線が暗すぎたが,静かに湖都の黄昏を迎えるには,程良い環境であった。 今宵も大噴水がお出迎え

今宵も大噴水がお出迎え お正月ですなぁ・・・

お正月ですなぁ・・・

最新だろう

最新だろう 滋賀県警号

滋賀県警号 おねいさんは何方?

おねいさんは何方?

おでんde電車

おでんde電車

・・・ということで,電車紹介で終わってしまった・・・。

・・・ということで,電車紹介で終わってしまった・・・。