たまに、ハンダごてを使うときがある。

一年前ぐらい前に作ったPC用ステレオスピーカ

電源は、12V駆動。

このほか、PCのマザーボードやビデオボードなどのコンデンサ交換をした。

まぁ、電子工作は回路図が読みやすいものだけ作れる程度であるが・・・・・・・

回路設計まで出来たらいんだけど・・・

それはさておき、ハンダずけがうまくいかないときがある、特にPC基盤は非常にやりにくかった。

で、あちこち調べたら、ハンダの成分によるハンダごての適正温度ってのがあるらしい。

往々にして、こて温度が高すぎるらしい。それを知ってから、23Wのこてでコンセントを抜き差ししながらやっていた。面倒だった。

市販のコントローラや温調ごてもあるけれど、値段が高い。

そうゆう時は、秋月電子。

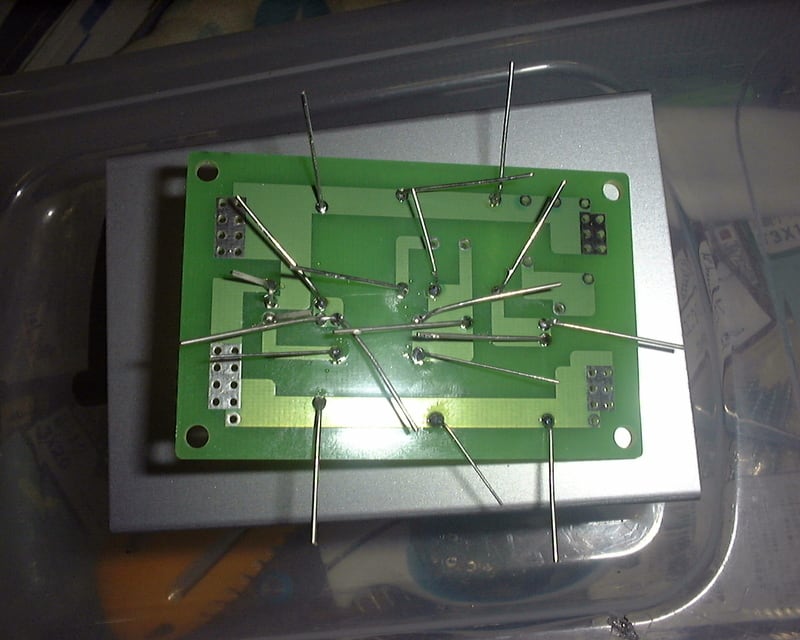

トライアック万能調光器キット600円、送料別、コンセント、ソケット、フューズボックス、フューズ、ケース、取り付けねじ、などは付いていない、基盤と回路部品のみの値段です。

これに、電気コードが少々要る。

AC100V仕様だから、パターンが広いね。 だけどねぇ、20A流せるコード線が付かない。

まぁ、穴を通さず裏に直接付ければいいか・・・・・・・

これなら、作れそうだよね。

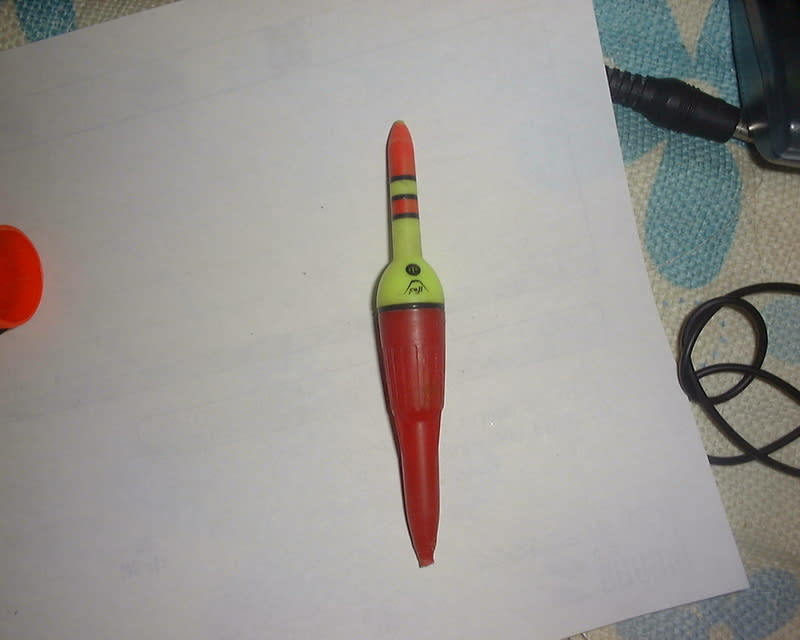

おれ、糸鋸で切ったけど。

PC電源のソケットが有ったので、それようの穴。

プラグコードでもぜんぜんOK。

やすりでギーギー入るまで削る。マル穴は、ドリルで開ける。

ソケット、コンセント、基盤スペーサーなどの固定ビスは、すべて3mm。

23Wをコントロールするだけなら、この太さは要らない・・・・

が、1KWをコントロールしたいがために太くした。

テスト行こう。

右にいっぱい回し。350℃。

ボリュウムがこの位置で、323℃。

次

つまみの印が真上の位置で、245℃。

コントロールできました。この鏝は23W。

部品が揃っていれば2時間もあれば出来るなぁ・・・・・・

一台5000円で売ったんじゃ詐欺だな。

秋田で作るとなると、送料が掛かるから、なるべくいっぺんに揃えないとコストが高くなる。

よーく計画した上で注文すると安く上がる。