CMOSカメラのメインの用途として考えていた惑星撮影を19日の明け方にようやく実行。

撮影ターゲットは土星で、長焦点反射望遠鏡にカメラを取り付け、トライアル撮影してみました。

得られた画像がコレです。

タカハシμ-180+2.5倍バローレンズ+ADC+ZWO ASI585,UV/IRカットフィルター,合成F値=30,Gain400,

50ミリ秒/フレーム,1360×768pix.クロップ,タカハシEM-200Temma2M赤道儀にて恒星時追尾,

2分の動画の720/2400フレームをAS!3にてスタック×8セット,Registax6にてwavelet処理,トリミングあり

PCモニターに映し出された土星像を見たら環が随分と細くなっていて、ちょっと面食らいました。

地球から見る土星環の傾きが小さくなってるんですね。実は来年の春には環を真横から眺めることになって、

ほとんど見えなくなることが分かってます。その理由は環の厚さが数十~数百メートルと薄いせいなんです。

ちなみに環の消失日は2025年3月24日となってますが、太陽に見掛け上近いので消失の確認は困難でしょう。

ということで、この先1年半くらいの期間は見映えがよろしくない土星になってしまうんですが、

土星本体の模様の濃淡などは把握しやすくなるとも言えそうです。

で、肝心のカメラのパフォーマンスですが、気流の状態が良くなかったのか写りがイマイチで評価が困難な感じ。

土星本体に環の影が下側に落ちて暗くなっていたり、逆に土星本体の影で環の右奥側が暗くなったりしてるのは

確認できるものの、本体と環の隙間がハッキリしないなど、解像感の乏しいイメージになってしまいました。

シンチレーションの影響が少ない日にまた試写しないといけませんねぇ。今年の土星観測シーズンはまだ序盤で、

これから撮影チャンスはたくさんあると思うので、好条件の日をじっくり待とうと思います。

ちなみに撮影では初めてカメラメーカー提供のASICapを使ってRaw形式動画(SERファイル)を取得してます。

フレームスタックで使うAS!3はRaw動画ファイルのベイヤー配列を自動認識してくれるのがありがたいですが、

RGBカラー化のファンクションが加わる分、処理時間が少し長めになるような感じでした。

なお、ASIVideoStackというメーカー純正ソフトでスタックするとFits形式画像ファイルが勝手に作られるようで、

それをASIFitsViewというソフトで表示させてみたら、こんな画像でした(トリミングあり)。

土星本体も環も完全に白飛び状態ですが、両サイドに小さな星が1個ずつ写ってるのが確認できます。

調べてみたら、左側の星が第5衛星レア(光度9.7等)、右側の星が第4衛星ディオネ(光度10.4等)でした。

暗い衛星の位置を把握するのに好都合ですが、それ以外に利用価値があるのか分かりません。

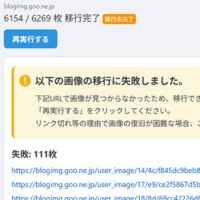

<追記>

ASIVideoStackで生成されたFits形式画像をASIFitsViewで表示させた後、右クリックで出てくる選択肢から

「ヒストグラム」を選ぶとRGBヒストグラムが表示され、その上の「リセット」のボタンをクリックすると

普通のイメージが現れました。

画像表示時の初期状態が「オート」になっているため白飛び画像が最初に現れたってことのようです。

ヒストグラムを「リセット」してから(×)マーククリックで一旦ヒストグラム表示を消した後、

再び右クリックで表示される選択肢から「名前を付けて保存」を選べば普通のイメージも保存できました。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます