【Sh2-191】

赤経:02h36m39s 赤緯:+59゚38' 14"

星座:カシオペヤ座

視直径:2'

他カタログNo.:PGC9892

ニックネーム:マフェイ1(Maffei 1)

南中日時(@東京):9月11日03時,10月27日00時,12月11日21時 ※あくまで目安です。

撮影日時:2024/12/01 21:58

撮影地:静岡県東伊豆町

撮影機材:キヤノンEOS Ra+タカハシε-180EDC,STARRY NIGHTフィルター使用,1.6倍クロップ,

タカハシEM-200Temma2M赤道儀,ペンシルボーグ+QHY5LⅡM+StellaShot2により恒星ガイド

撮影条件:ISO1600,露出5分×16コマ

画像処理:Digital Photo Professionalにて現像,ステライメージ8,Photoshop2025にて処理

トリミングあり

メモ:カシオペヤ座の東部にある巨大散光星雲「ハート星雲」のすぐ南にある天体です。その実体

は楕円銀河なのですが、Sh2カタログが編纂された時代には散光星雲の一種とみなされていた

らしく、HⅡ領域であるとの誤った認識により登録されてしまったようです。後にイタリア

の天文学者パオロ・マフェイが近赤外域で超高感度を示す写真乾板を用いてこの天体を撮影し

最終的に巨大楕円銀河であることが判明しました。「マフェイ1」という呼び名があるのは

そのためです。天の川の中心線である銀緯0゚の線のすぐ傍に見えることから銀河系内の星間

物質で掩蔽されているとされ、その影響で短波長側の減光が著しいのか、上の写真のように

赤味の強い写りになります。データ上の視直径はたったの2'と小さく、光度も11等台と暗い

天体なので、口径30cm以上の望遠鏡を使わないと眼視観測は困難なようです。もし星間物質

による掩蔽効果が無ければ満月の半分以上の大きさで、且つ小型双眼鏡で容易に観測可能な

明るさで見えていたであろうと推定されています。

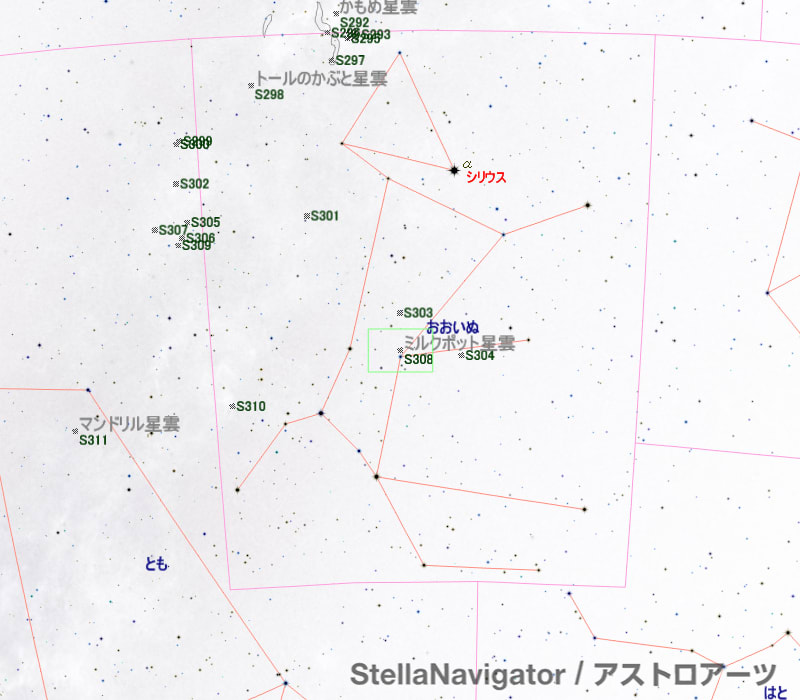

星図:

AstroArts社ステラナビゲータにて作成