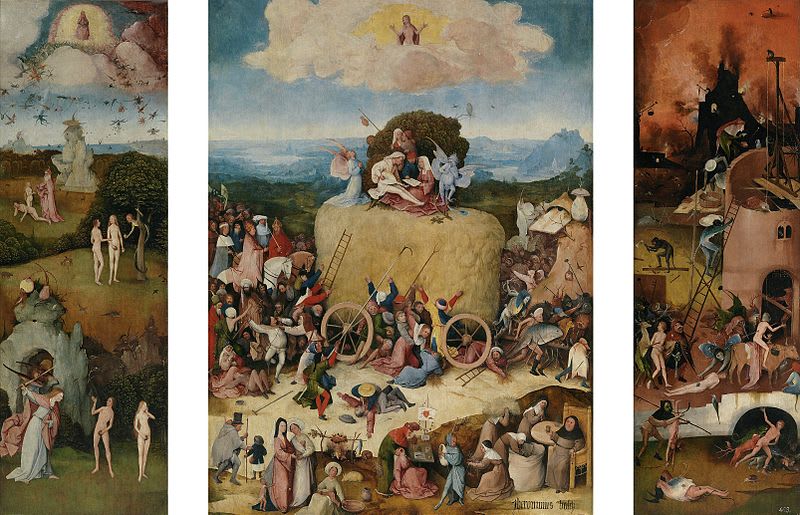

2014年7月26日放送 美の巨人たち(テレビ東京)

ディエゴ・ベラスケス 「ヴィラ・メディチの庭園」

かつてのメディチ家の別荘ヴィラ・メディチ。

1803年、ナポレオンは古代ローマの彫刻を数多く蔵するこの美の殿堂に在ローマ・フランス・アカデミーを移した。

館長には一時バルテュスが委任されていたこともある。

スペイン三大画家のひとりに数えられるベラスケスは、宮廷画家としての任期中に2度イタリアを訪問している。

そのうちの最初の旅行時に訪れたのが、このヴィラ・メディチである。

そして描いたひとつの小品《ヴィラ・メディチの庭園》。

この時代には珍しい風景画である。

世界ではじめて屋外で描かれた油絵の風景画ともいわれる。

ベラスケスにとっても、このヴィラ・メディチで描いた作品以外には風景画をのこしていない。

さて、《ラス・メニーナス》にしても《織女たち》にしても、解釈が一筋縄ではいかないのがベラスケスの絵画。

今回の作品も、小品といえど侮れない。

画面中央に横たわるようにして配されているのは、古代ローマの彫刻《眠れるアリアドネ》といわれている。

(なお、現在のヴィラ・メディチには別のヴィーナス像が展示されているとのこと。)

この彫刻が、のちの画家の作品《鏡のヴィーナス》を生んだともいわれる。

西洋絵画史には裸婦像の系譜とでもいうべき伝統があり、したがってこの彫刻が唯一の霊感源であったと断定することは難しい。

しかし、少なからず画家に影響を与えていることは確かだろう。

《ヴィラ・メディチの庭園》で目を引くのは、そのすばやい筆のタッチである。

軽やかに揺れる木々の枝葉。

輪郭線のおぼろな三人の人物。

あたかも印象派の画風を先取りしているかのようである。

ベラスケスは、ヴィラ・メディチでもう一枚の風景画を描いている。

そしてこの絵について、Wikipediaではこう解説されている。

Landscape painting was rare in Spanish painting of this time, with most commissions being religious works or portraits, and so Velázquez was somewhat cut off from the mainstream of French and Italian landscape art as practised by Claude Lorrain or Poussin for example), making his use of an oil sketch rather than an easel-painted work unusual. Such a revolution put him 200 years ahead of the Impressionist painters in choosing landscape as a topic, then showing interest in light, nature and their interconnectedness, and finally in his pictorial technique (abandoning detail to stain rather than paint, with little touches of the brush better appreciated stood further back from the painting than too close to it). Velázquez thus showed that he was not only a good painter for his mastery of technique but also his innovation, ahead of its time and nationally and internationally revolutionising other painters' way of painting.

注目すべきは、〈光〉についての言及。

ベラスケスの生きたバロック期の絵画とモネやルノワールらに代表される印象派の絵画とのひとつの共通点は、光である。

カラヴァッジョにはじまるバロック絵画を評する美術用語に"chiaroscuro"というのがあるが、バロック期の画家は、〈闇〉とのコントラストのなかで生まれる強烈な〈光〉に魅了された。

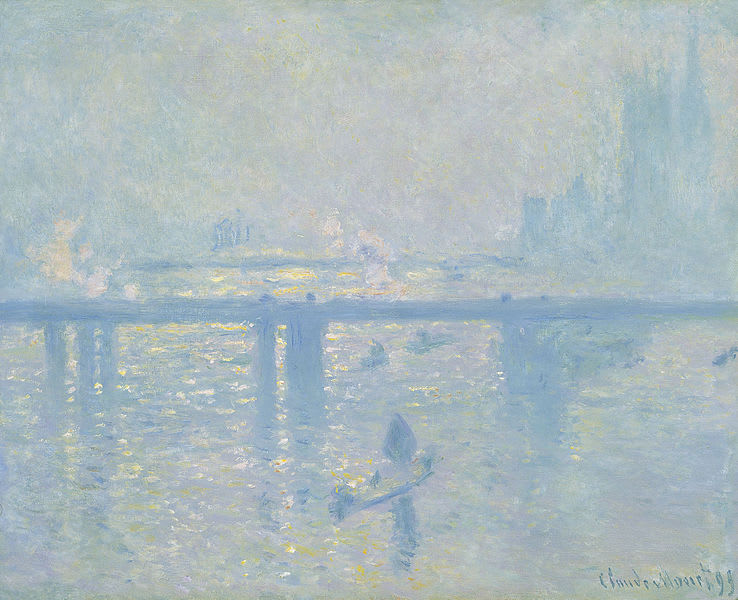

一方、印象派の画家たち、とくにモネが関心をもったのが、時とともに表情を変えて移りゆく一瞬の〈光〉であった。

モネ《チャリング・クロス橋》

バロックの画家も印象派の画家も、時代は違えど、〈光〉に魅せられたことに変わりはない。

そして先ほどのベラスケスによる「二つ目」のヴィラ・メディチの風景画。

この絵画のタイトルは、Wikipediaでは単純に"View of the Garden of the Villa Medici"となっていたが、番組では《ヴィラ・メディチの庭園(夕暮れ)》として紹介されていた。

まだ画家自身が作品にタイトルをつける慣習のないころなのではっきりとしたことはいえないが、もしかしたらベラスケスは、おぼろな輪郭線に関してのみならず、時とともに移り変わる〈光〉の諸相にも注目していたという点で、まさしく印象派を先取りしていたといえるかもしれない。

番組では《ヴィラ・メディチの庭園》と他のベラスケス絵画との興味深い類似点を指摘していた。

《ラス・メニーナス》にしても《織女たち》にしても、前景が明るく、中景がやや暗く、そして遠景がハイライトになっている。

それが《ヴィラ・メディチの庭園》においても同様だという。

そして黄色の円で囲った人物は、《ラス・メニーナス》に照らし合わせてみると、画家自身に他ならないように思えてくる。

マネはボードレールに宛てた書簡のなかでベラスケスを"the greatest painter there ever was"と評した。(参考)

《ヴィラ・メディチの庭園》。

至上の画家の偉大なる小品。