今回は端歩と飛先の歩について。

1.端歩

端歩を受けるのが右玉の基本です。

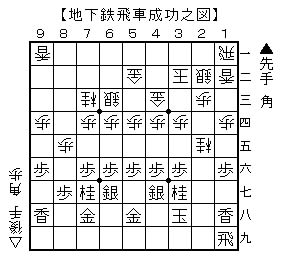

特に対居飛車の場合は玉側の歩は必ず突くものと思ってください。玉の広さが違います。

対振り飛車の場合は読みを入れた上で判断するとしか言えない(対振り飛車右玉の玉側の端歩の判断はとても難しい)のですが、個人的には囲いが完成している場合は突いてもいいと思っています。端攻めを食らう可能性がありますが玉の広さが違いますし、入玉する時に有利に働く場合があるからです。

角側の歩ですが、対居飛車・対振り飛車ともに急戦以外は突く(または受ける)のが基本です。

2.飛先の歩

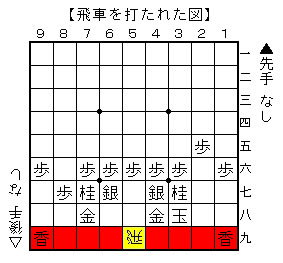

飛先の歩を▲2六歩のままにするのか、▲2五歩と突き越すのかは非常に難しい問題です。

実戦経験を積んで自分なりの基準を作るしかないのですが、参考までに私の判断基準を書きます。

と言っても、基本的に▲2六歩と突くタイミングの判断(→ここ)と変わりません。

1.相手玉の位置・囲い

2.急戦の有無

それぞれについての説明です。

まず1。玉の位置については以前書いたので、今回は囲いについて書きます。

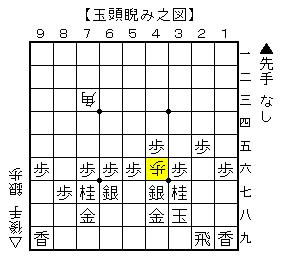

・矢倉……先攻できる場合は▲2六歩保留、先攻されそうな場合は▲2五歩と突き越す。

・菊水矢倉……▲2五桂と跳ねるため▲2六歩保留。

・左美濃……銀冠への組み替えを阻止するため▲2五歩と突き越す。

・ミレニアム……上部を厚くさせないため▲2五歩と突き越す。

・穴熊……▲2五桂と跳ねるため▲2六歩保留。

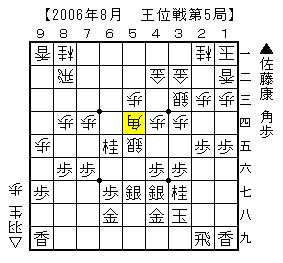

次に2。以前、急戦の有無は相手の右銀の位置・動きで判断すると書きましたが、今回はそれの延長線上の判断となります。囲い完成後の急戦(矢倉+斜め棒銀or7五での1歩交換)に対してのみ▲2五歩と突き越すことを考えます。これは継ぎ歩攻めのカウンター(基本手筋集で紹介します)を入れるためです。▲2六歩保留のままでも戦えるのですが、継ぎ歩攻めは終盤に利くこともあるので、突き越した方が得です。

以上が私の基準ですが絶対にこう指さなければならないというわけではありませんので、実戦経験を積んで皆さん独自の判断基準を作ってください。

1.端歩

端歩を受けるのが右玉の基本です。

特に対居飛車の場合は玉側の歩は必ず突くものと思ってください。玉の広さが違います。

対振り飛車の場合は読みを入れた上で判断するとしか言えない(対振り飛車右玉の玉側の端歩の判断はとても難しい)のですが、個人的には囲いが完成している場合は突いてもいいと思っています。端攻めを食らう可能性がありますが玉の広さが違いますし、入玉する時に有利に働く場合があるからです。

角側の歩ですが、対居飛車・対振り飛車ともに急戦以外は突く(または受ける)のが基本です。

2.飛先の歩

飛先の歩を▲2六歩のままにするのか、▲2五歩と突き越すのかは非常に難しい問題です。

実戦経験を積んで自分なりの基準を作るしかないのですが、参考までに私の判断基準を書きます。

と言っても、基本的に▲2六歩と突くタイミングの判断(→ここ)と変わりません。

1.相手玉の位置・囲い

2.急戦の有無

それぞれについての説明です。

まず1。玉の位置については以前書いたので、今回は囲いについて書きます。

・矢倉……先攻できる場合は▲2六歩保留、先攻されそうな場合は▲2五歩と突き越す。

・菊水矢倉……▲2五桂と跳ねるため▲2六歩保留。

・左美濃……銀冠への組み替えを阻止するため▲2五歩と突き越す。

・ミレニアム……上部を厚くさせないため▲2五歩と突き越す。

・穴熊……▲2五桂と跳ねるため▲2六歩保留。

次に2。以前、急戦の有無は相手の右銀の位置・動きで判断すると書きましたが、今回はそれの延長線上の判断となります。囲い完成後の急戦(矢倉+斜め棒銀or7五での1歩交換)に対してのみ▲2五歩と突き越すことを考えます。これは継ぎ歩攻めのカウンター(基本手筋集で紹介します)を入れるためです。▲2六歩保留のままでも戦えるのですが、継ぎ歩攻めは終盤に利くこともあるので、突き越した方が得です。

以上が私の基準ですが絶対にこう指さなければならないというわけではありませんので、実戦経験を積んで皆さん独自の判断基準を作ってください。