今回は対居飛車の駒組みの一例を紹介(24有段者の対局から取材)。

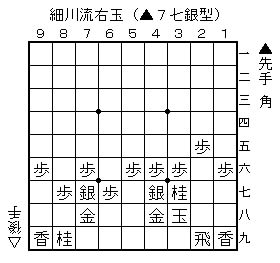

▲7六歩△3四歩▲6六歩△6二銀▲6八銀△4二玉 ▲6七銀△3二玉▲2六歩△4二銀▲4八銀△5四歩▲4六歩△5二金右▲3六歩△8四歩▲4七銀△8五歩▲7七角△3三銀▲7八金△3一角▲3七桂△4四歩▲2九飛(第1図)

9手目▲2六歩について少し。タイミングを誤ると緩手になったり銀冠に組むことを許すことになるので、▲2六歩と突くタイミングは非常に難しいです。

私が▲2六歩と突く場合、下記の点に注意しています。

1.相手玉の位置

2.急戦の有無

3.左美濃

それぞれについて詳しい説明をば。

まず1。飛先の歩を伸ばす利点は、継ぎ歩攻め(詳しくは手筋集で)があること。相手玉が1段目にいては継ぎ歩攻めの効果が薄く、攻めを効果的にするためには2段目にいてもらわなければなりません。本譜では後手はすぐに2段目に上がりましたが、普通はなかなか上がってくれないので2段目に上げさせる工夫をしなければなりません(私は南流っぽく指して上げさせています)。

続いて2。急戦の有無は相手の右銀の位置・動きで判断します。1,2段目にあればすぐの急戦はないと判断して突くことを考えます。3段目にあれば急戦の可能性ありと判断して下段飛車の実現を急ぎます。

最後の3ですが、これは銀冠に組ませないためです。銀冠はミレニアムや菊水矢倉同様やっかいな囲いなので、なるべく組ませたくありません。

以上3点は▲2六歩と突く場合の指針であり、右玉の序盤のポイントだと思っています。

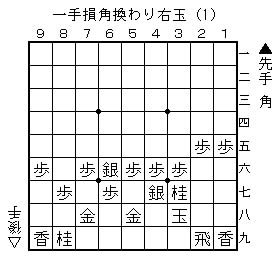

△4三金▲4八玉△8六歩▲同歩△同角▲同角△同飛▲8七歩△8四飛▲5八金△7四歩▲3八玉△7三桂▲5六歩(第2図)

△8六歩からの角交換は攻撃目標になりやすい角を手持ちにでき、右玉にとってありがたい展開。

▲5八金~▲3八玉~▲5六歩として、右玉が完成しました。

絶対にこの手順で組まなければならないというわけではありませんが(相手の指し手によって優先する手が変わってくるため)、駒組みの参考になればと思います。

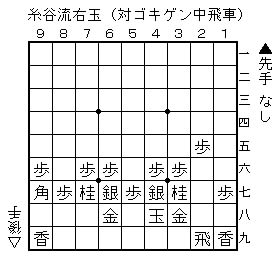

▲7六歩△3四歩▲6六歩△6二銀▲6八銀△4二玉 ▲6七銀△3二玉▲2六歩△4二銀▲4八銀△5四歩▲4六歩△5二金右▲3六歩△8四歩▲4七銀△8五歩▲7七角△3三銀▲7八金△3一角▲3七桂△4四歩▲2九飛(第1図)

9手目▲2六歩について少し。タイミングを誤ると緩手になったり銀冠に組むことを許すことになるので、▲2六歩と突くタイミングは非常に難しいです。

私が▲2六歩と突く場合、下記の点に注意しています。

1.相手玉の位置

2.急戦の有無

3.左美濃

それぞれについて詳しい説明をば。

まず1。飛先の歩を伸ばす利点は、継ぎ歩攻め(詳しくは手筋集で)があること。相手玉が1段目にいては継ぎ歩攻めの効果が薄く、攻めを効果的にするためには2段目にいてもらわなければなりません。本譜では後手はすぐに2段目に上がりましたが、普通はなかなか上がってくれないので2段目に上げさせる工夫をしなければなりません(私は南流っぽく指して上げさせています)。

続いて2。急戦の有無は相手の右銀の位置・動きで判断します。1,2段目にあればすぐの急戦はないと判断して突くことを考えます。3段目にあれば急戦の可能性ありと判断して下段飛車の実現を急ぎます。

最後の3ですが、これは銀冠に組ませないためです。銀冠はミレニアムや菊水矢倉同様やっかいな囲いなので、なるべく組ませたくありません。

以上3点は▲2六歩と突く場合の指針であり、右玉の序盤のポイントだと思っています。

△4三金▲4八玉△8六歩▲同歩△同角▲同角△同飛▲8七歩△8四飛▲5八金△7四歩▲3八玉△7三桂▲5六歩(第2図)

△8六歩からの角交換は攻撃目標になりやすい角を手持ちにでき、右玉にとってありがたい展開。

▲5八金~▲3八玉~▲5六歩として、右玉が完成しました。

絶対にこの手順で組まなければならないというわけではありませんが(相手の指し手によって優先する手が変わってくるため)、駒組みの参考になればと思います。