故玩館の高札のうち、最も多いのが五榜の掲示です。故玩館所蔵の高札14枚(同じものを含めると16枚(^^;)の内、6枚(同じものを含めると8枚(^^;)が五榜の掲示です。せっかく数が揃ったのですから、これらを比較して、何かを導くことができないか、頭をひねりました(^.^)

最も役に立つ手掛かりは、高札の裏書きです。裏書きのある物は約半数、主に、高札の掲示場所(地名)が書かれています。

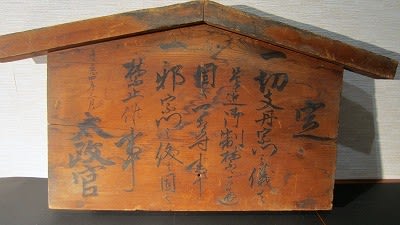

裏書きの地名から判断して、第二札徒党強訴逃散禁止(大野郡政田村、高札№8、)、第三札切支丹禁止(山縣郡古市場村、高札№9)、第二・第三合併札(弓懸村、高札№10)、第四札(大野郡更地村、高札№11)、第五札(下松倉村、高札No.12)の5枚は、岐阜県内に掲示された高札です。

第二札徒党強訴逃散禁止(大野郡政田村、高札№8)

第三札切支丹禁止(山縣郡古市場村、高札№9)

第二・第三合併札(弓懸村、高札№10)

第四札(大野郡更地村、高札№11)

第五札(下松倉村、高札No.12)

そして、筆致からすると、この内の2枚、第二札(高札№8)と第三札(高札№9)は、同一人物(役人)によって書かれたと推定されます。第二札徒党の禁止は大野郡政田村(現、本巣市)、第三札切支丹禁制は山縣郡古市場村(現、岐阜市)に掲示されました。

さらに、資料にあたると、この二枚の高札は、全文が、笠松縣が第二発給主体となった高札とほぼ同一の書体で書かれていることがわかりました。特に、「定」、「太政官」の「政」と「官」の字に特徴があります。

(『岐阜県の明治維新』岐阜県博物館、平成8年より)

これらの高札を比較してみると、笠松縣を含めた美濃地方の中東部各村の高札は、同一の人物(笠松縣の役人)が書いたことがわかります。これまで、五榜の掲示の高札板を、誰が書いたか不明でしたが、これによって、一定の地域を、一人の人物が受け持って、墨書きしたことがわかます。

江戸時代、中山道のバイパス、美濃路の笠松宿は、木曽川水運の中心として重要な場所に位置し、天領となって、郡代陣屋(日本全国に4か所)の一つが置かれていました。慶応四年四月十五日には笠松裁判所が設置され、美濃、飛騨の天領を管轄しました。なお、この裁判所は、明治初の地方行政、司法機関であり、翌年、そのまま笠松縣となりました。同時に、大垣藩、岐阜加納藩をはじめ美濃の諸藩はそのまま存続していて、この体制は明治四年十一月の廃藩置県まで続きました。ですから、五榜の掲示の五枚の高札は、実際に作製され、掲示された時期によって、発給主体が複雑に変化するのです。

そして今回、五榜の掲示第二札、第三札の書体を検討することにより、明治初期の有力機関、笠松縣が美濃の中央地域の高札を管轄していたことが明らかとなりました。

一方、第二札、第三札を合併した高札(高札№10)は郡上郡弓懸村の品で、墨書した人物は前2枚の高札を書いた人物とは異なります。

また、第四札(高札№11)は大野郡更地村(現、本巣市) 掲示物で、第二札、第三札を書いた人物とは異なる人によって書かれています。西美濃に属するこの地は、大垣藩領であり、明治に入っても、中濃を管轄していた笠松縣とは異なる役所の管轄下にあったと思われます。なお、江戸時代、美濃地方には、尾張藩領地の村がかなり多くあり、明治になってからも行政的区分は複雑で、五榜の掲示5高札の第二発給主体が尾張藩である物が散見されます。

さらに、第五札は、書体が他と大きく異なっています。この高札は、葉栗郡松倉村の掲示物と思われます。ここは、江戸時代、天領だったので、明治に入り、笠松縣になったはずですが、笠松縣の役人が書いた第二札、第三札とは書き方が全く違います。多数の高札なので、笠松縣に所属する何人かの役人が、分担して書いたのかもしれませんね。