浜岡原発停止で始めた「20%節電」の取り組みも8年が経過しました。

振り返ってみると対策ひとつひとつの効果は小さいのですが、トータルでは大きな結果を生んでいます。

昨年の電気使用量は2010年対比で見てみますと75%減少になっています。

LED電球等に代表される省エネ機器の進化に後押しされた部分も有りますが、

暑さ寒さを特に我慢したわけでも無くこんなに節電出来るなんて、ちょっと大げさですが夢のようです。

もし浜岡原発停止が無かったら、いまでも毎年5000kwh以上の電気を使用していたでしょう。

誰かに感謝するとすれば、菅 直人さん有り難う。

また、電力不足?を宣伝してくれたマスコミさん、あるいは経団連の皆さん有り難う。

調べて欲しいとローカル局より「FT-736MX」の持ち込みが有りました。

初めて見る立派なリグなので調べて見るとMXタイプは50Mhz~1200Mhzまでカバーしている様です。

しかし現物には50Mhzのユニットは装備されていません。?

動作を調べて見ると…

144Mhzは送受信共まったくダメです。

430Mhzは受信は出来ますが送信がダメです。

1200MhzはN栓のケーブルやアンテナが無いので未確認…

周波数表示は問題無くメインダイヤルを回すと正確に変化する。

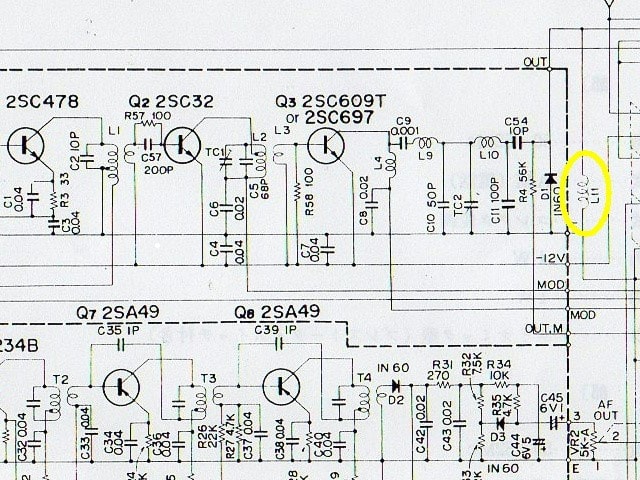

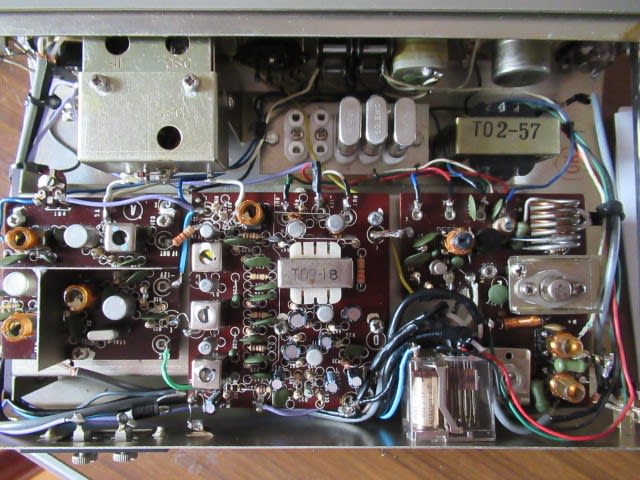

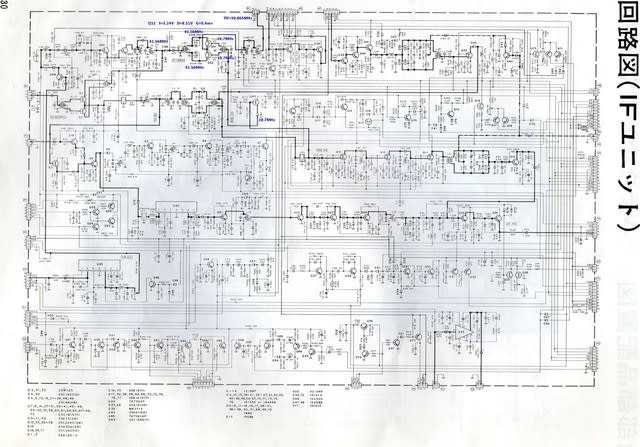

YAESUのHPに回路図が有ったので信号の流れを検討…

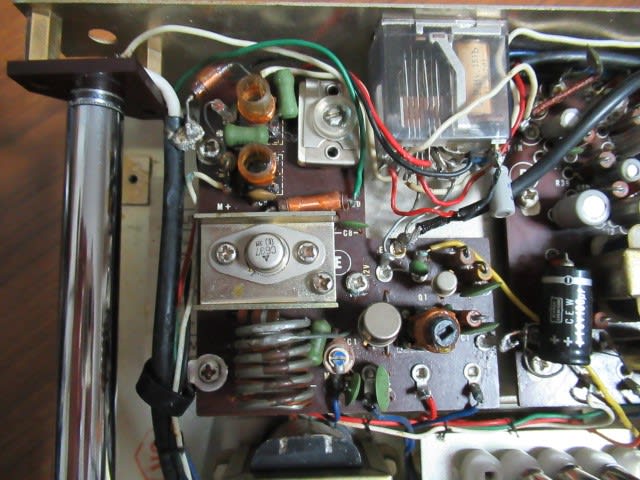

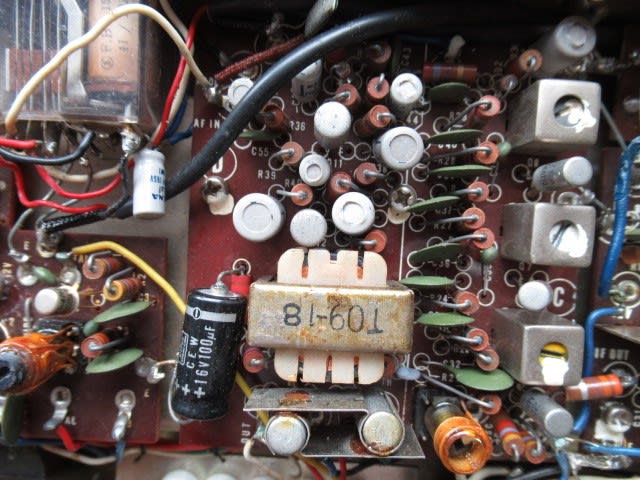

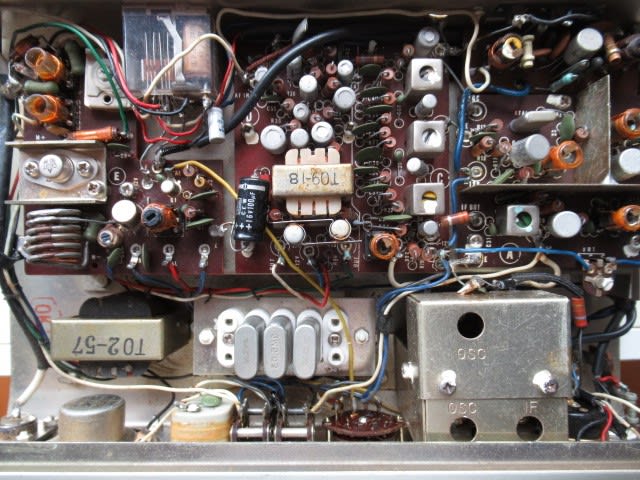

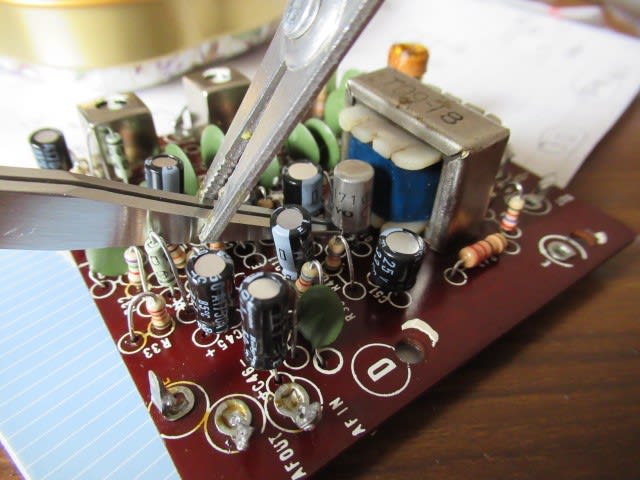

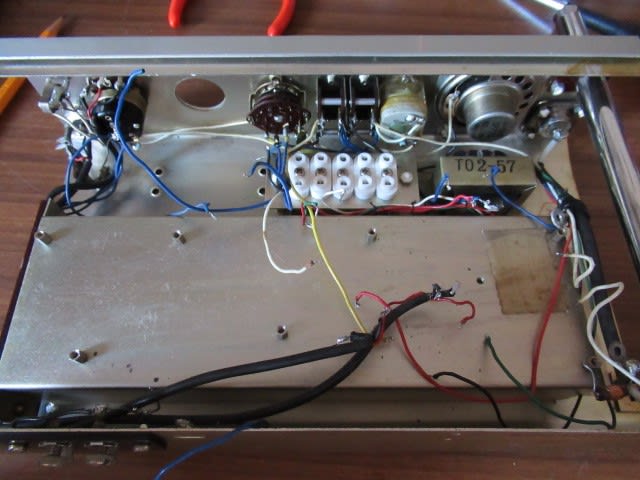

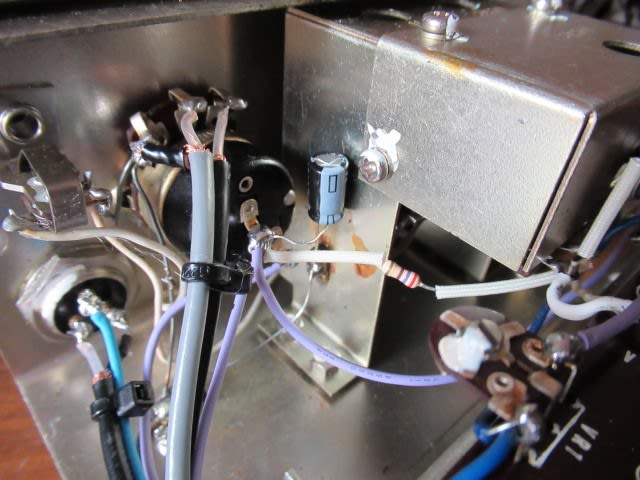

早速内部を見てみました。

ホコリやサビも少なく保管状態は良かったようです。

先ずは電源をチェック、スイッチングレギュレーターの様です。

電圧は13.8Vと9V共に正常に出ていました。

中央が144Mhz基板、右が430Mhz基板です。(電源ユニットは裏側に有ります)

まずは送受信信号の出ていない144Mhz基板をチェック…

元の信号は出ているのに…

どうもこのICが???

このICから送受信時に157~159Mhzの信号が出ているはずなのだが…

基板を取り外し各部のハンダをチェック、怪しいところを再ハンダ。

再組み付け、期待して電源を入れるも状態は同じ…

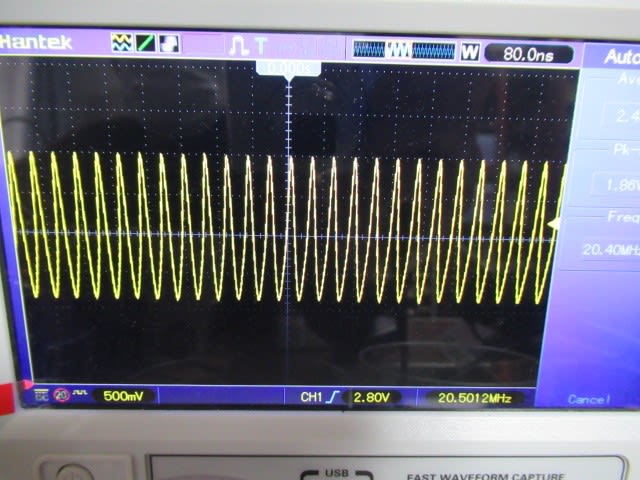

受信時に周波数変換へ供給される157~159Mhz当たりを確認すると信号は出ている。

しかしメインダイヤルの操作に関係なく少しずつ上の方へと変化する???

144Mhzまで見られる周波数カウンターが無いので無線機でモニター。

後から調べた430Mhz基板の場合はこの周波数はメインダイヤルの操作に比例して変化する。

TRの不良くらいなら何とでもなりそうだがICがらみだと難しい。

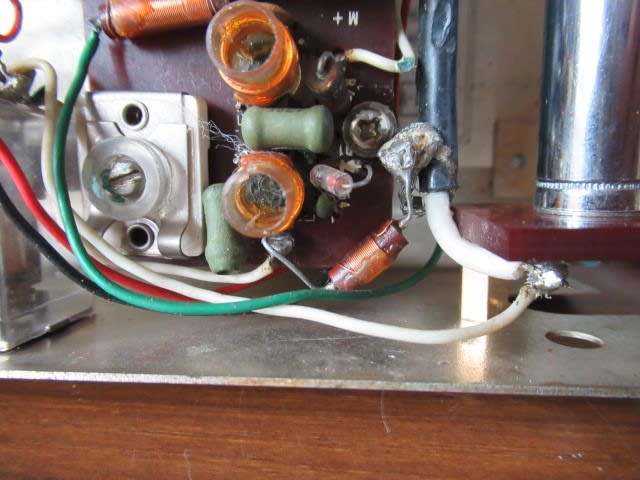

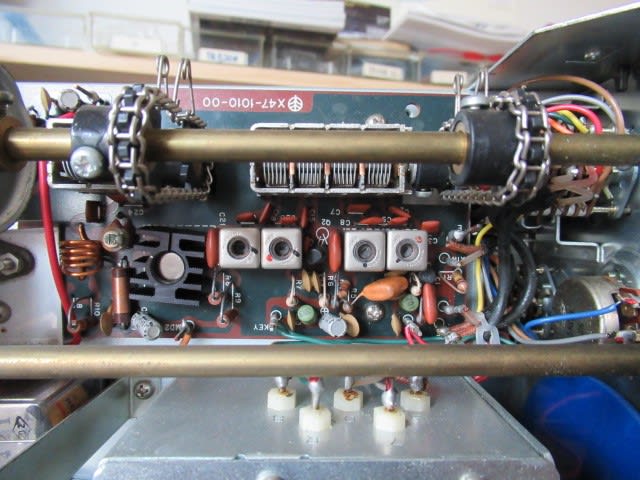

次に430Mhz基板をチェック、受信は問題無いので送信信号の流れを追うと…

中央の小さなフェライトコアーに巻いた線が断線しているのを発見!

ここで信号が途切れている。

これも替え部品が無いのでここで中断。

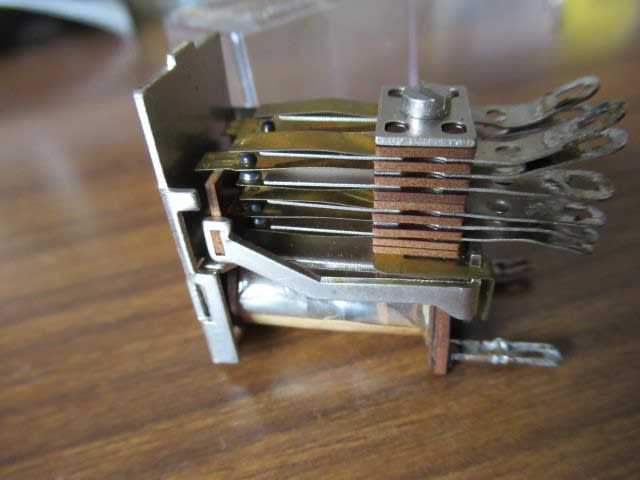

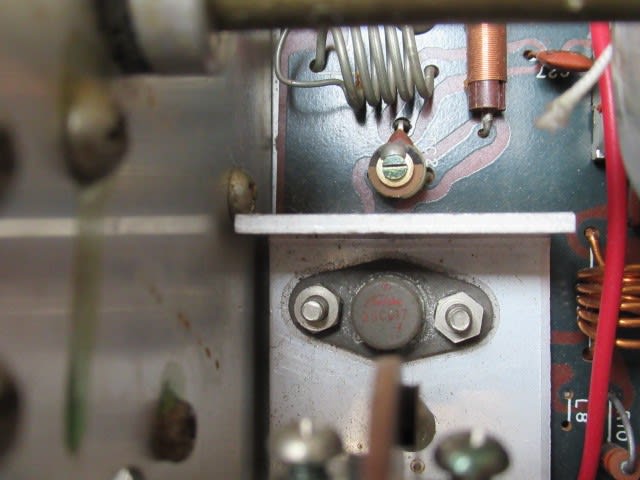

ファイナルのパワーモジュール

144/430共ハンディ機の小出力でドライブしてやるとそれなりのパワーが出るので問題無さそう。

そんなことで今回は修復できず残念な結果となりました。

昔、富山の配置薬の人が大きな荷を背負って回ってきた物です。

その時になにがしかのオマケをもらいました。

ゴムや紙の風船が多かったような気がします。

当時、もらうと嬉しかった物です。

先日見えた配置薬のおじさんが幼稚園児の孫に

「僕、風船あげるよ!」

孫「なんだ風船かよ」

紙風船をついて遊ぶのはおじいさんであった…

新しいドリンク剤が配置されました。

使用期限切れ間近の物がオマケとして付いてきたので新しいのと比較してみた。

熟成されたのか?色が随分濃くなっている。

家族が飲んでが効かないと言っていた。

記2017年1月7日

家庭配置薬と言えば「富山の置き薬」が有名でしたが最近はどうなのかな?

郷里が田舎だったので近くにお医者さんもなく富山の置き薬が頼りでした。

5~6個の置き薬箱が有ったのを覚えています。

富山の置き薬ではないのですが我が家には最近まで3社の置き薬箱が有りました。

ほとんど使わないので昨年2社の配置を断り現在は1社のみです。

先日、発売初期に製造されたと思われる「TR-1000」が手に入りました。

今回は前面のパネルを取り外して整備です。

※トップ写真はサビ落としと塗装、部品交換整備後です。

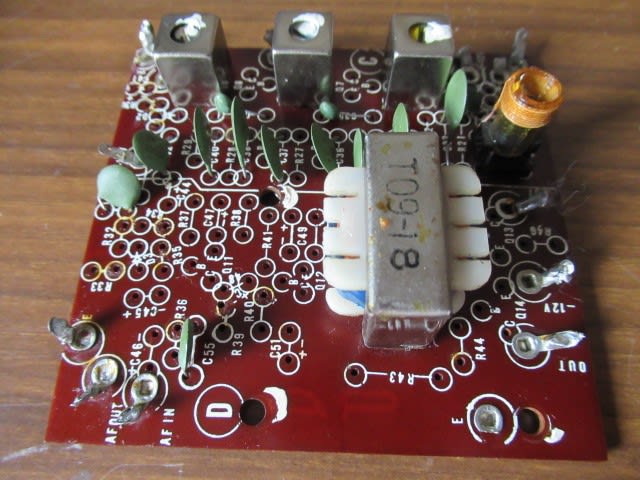

全体的に見ますと通常分かれている、AF基板とファイナル基板が一体になっています。

ファイナル回路に大きなタンクコイルが2組有るのが目に付きます。

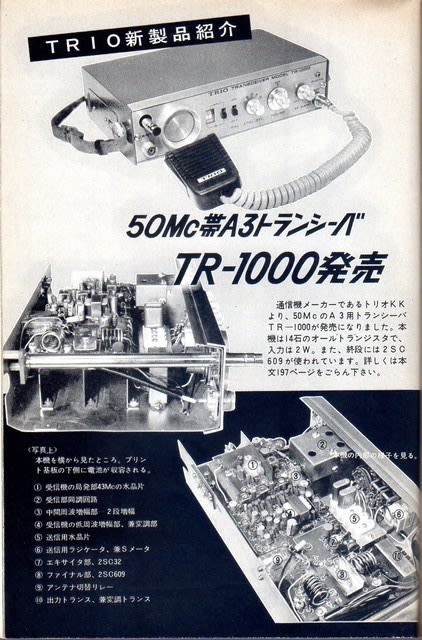

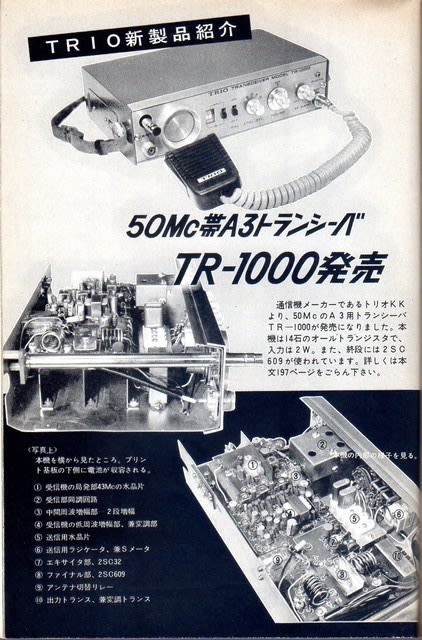

TR-1000新発売の記事がCQ誌1966年3月号に出ています。

コイルの配置などが良く似ていますので発売初期型の様です。

面白いのがファイナルTRがビス一本で締め付けて有ることです。

不思議に思い考えてみました。

ファイナルTRが発売当初の2SC609から2SC679に設計変更になった。

2SC609の取り付け穴は長穴になっているので取り付け寸法が2SC679と違う寸法で締め付けて有った。

取り付け穴が長穴の2SC609

放熱板の設計変更品が間に合わなくて、ビス一本締めにしたと考えられる。

TRのハンダ面の劣化状況を見る限り途中でユーザーが交換しているようには見えないが、初期の内に2SC679に交換した可能性もゼロでは無い。

送信部の発振TRが珍しく2SA71です。

Bufferは当初から2SC32の様です。

TRの丸い頭が見えます。手前右2SA71と手前中央2SC32です。

コイルのスズメッキ線が酸化して変色しています。

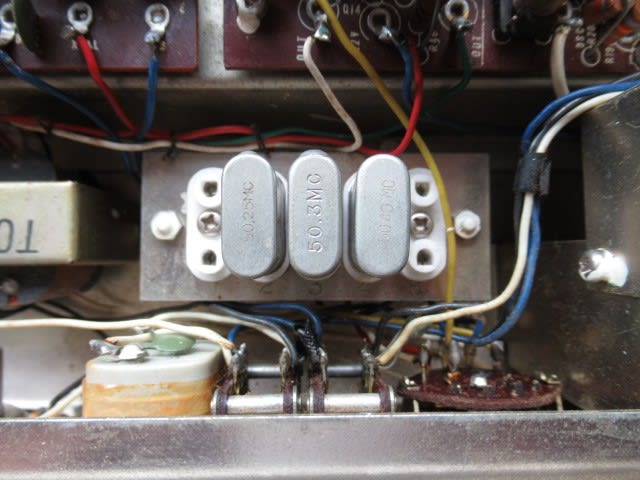

水晶

汚れていますが他機で試験してみましたが正常に発振。磨くと鏡面状態に…

クリコン部です。

なぜかお辞儀をしているTR…

構成は2SA70による43Mhzの第一局発と2SA71によるRF AMPとMIXです。

モールド抵抗、セラミックコンデンサー、TRを取り外した基板

こちらの2SA71はhFEは90前後と決定的に悪くは無いのだけどより良い保管品に交換です。

TRの外周を磨いたら2SA71の文字が消えてしまった。

交換後の写真ですが、右側のコイルの芯線ハンダ付け部に注目して下さい。ここが、付いている様で付いていなかったのです。

これを発見するまで感度不足で色々と回り道をし勉強になりました。

第二局発です。

9Vを供給している中央のツェナーダイオードはリード線部が腐食、交換対象です。

発

振TRの2SC102はhFE27と性能低下、これは手持ちの保管品で良好な物と交換です。

今回はセラミックコンデンサーも交換でサッパリとしています。

AF AMPのTR放熱版の取り付け方法がその後の物と変わっています。

抵抗との緩衝に注意が必要ですが、その後の取り付け方法が放熱に良いと思う。

本機の放熱版

他機の放熱版

AF、送信一体基板の裏面です。

ハンダが不完全だったのでしょう、TRのリード線が剥がれている。

送信部2SA71、リード線が芸術的に曲げてある。

なぜかこちらのTRもあちこちにお辞儀をしている。

IFおよびAF基板の整備です。

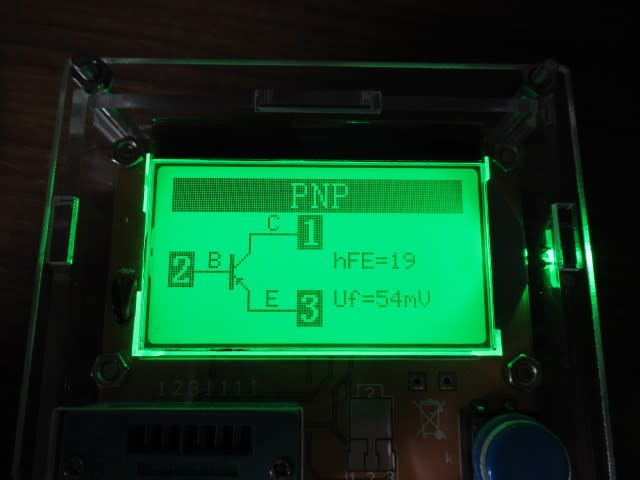

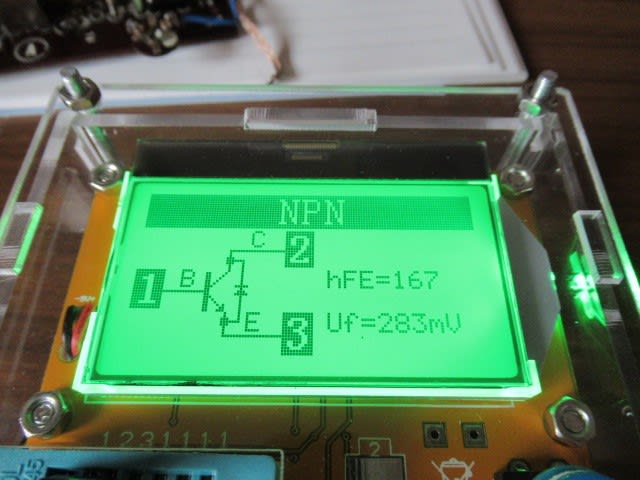

MIXの2SA101を取り外してhFE測定して見ると45でした。

このTRは劣化していたIF増幅のTRと入れ替えてMIXには保管品の2SA102を当てた。

電解コンデンサーは無条件全数交換ですが、取り外し品を測定して見ると30μFが104μFに大幅に増加しています。

モールド抵抗も全数交換ですが抵抗値は高めに出ています。

検波ダイオードは正常でしたが、文字表示の1N60に交換です。

部品交換作業が進んだIFとAF AMP部です。

手前のコイル、ディップメーターで測定したら35Mhzに同調していた。

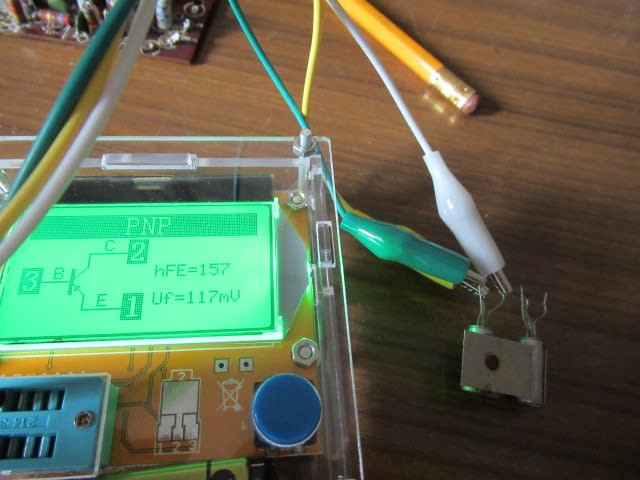

AF部は電圧増幅の2SB171、2個がhFE30台と劣化気味だったので2SB175に交換です。

電力増幅TRの2SB178は片方がhFE6と不良で、保管品と交換しましたがこれで在庫切れとなりました。

この2SA178は最近オークション等でも見かけないので、今後は互換品で対応しないといけないようです。

送信基板の整備です。

発振の2SA71、hFEは383と今まで見たことが無い値です。

今までの2SA71は大体hFE150位ですが、選別して送信初段には高hFEの物を使用していたのかなと思っています。

コイルの汚れも目立つので取り外してサビ落としをしました。

シャーシーの塗装が出来ました。

乾電池の液漏れは有った物の、その他の所のメッキは綺麗だったので塗装は最小限にした。

大きなナットの締め付けにはメガネレンチがピッタリですが締め付け過ぎには注意です。

送受信切り替えリレー

あまり汚れていないリレーでしたが清掃です。

このリレーはアンテナ回路側の接点が四角いクロス型になっています。

紙で擦ると接点の角で紙がこすれて残るので注意が必要です。

整備完了したリレー、穴部分はなるべく塞いでハンダ付け作業です。

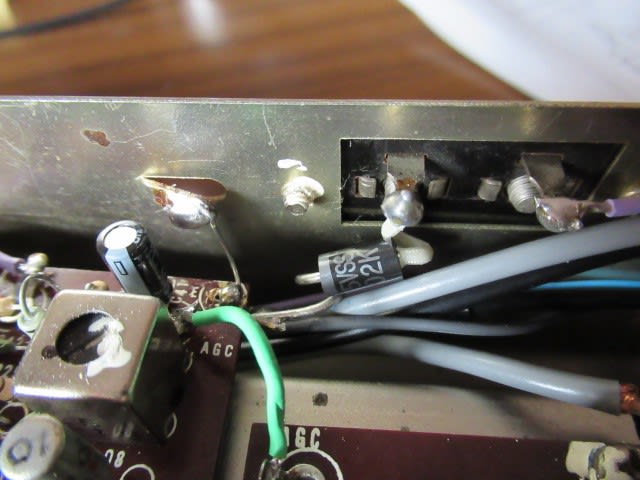

電源逆接対策、他

電源の逆接属防止の為に外部端子側だけにショットキダイオードを入れました。

0.4Vくらいの電圧降下は有りますがこれで一安心です。乾電池側はそのままスルーです。

それに、TR-1000に使用して有る配線は、細い一芯のビニールコードが大半です。

電源端子からの線もこの細い線なので心もとなく思い、電源ラインだけ太めの線に変更です。

だだ、手持ちの線を利用したので少し太すぎ…

リレーの取り付け作業も完了、一息ついて電源投入です。

いつもだとVRを上げると盛大なノイズが出るのですが僅かに聞こえる程度です。??

AF初段やIF初段の所を触ると結構なノイズが出るのでクリコン部に問題が?…

原因は、先ほど書きましたクリコン部コイルのハンダ不良でした。

製造当初は問題無かったのでしょうが、50年の歳月で徐々に劣化したのでしょう。

各部コイルコアーの調整でいつも感度の見極めに聞いているビーコンが受信出来て一先ずヤレヤレです。

受信時の電流は約40mAくらいです。

しばらく机の上に置いて眺めていましたが、気が向いたので今日は送信テストです。

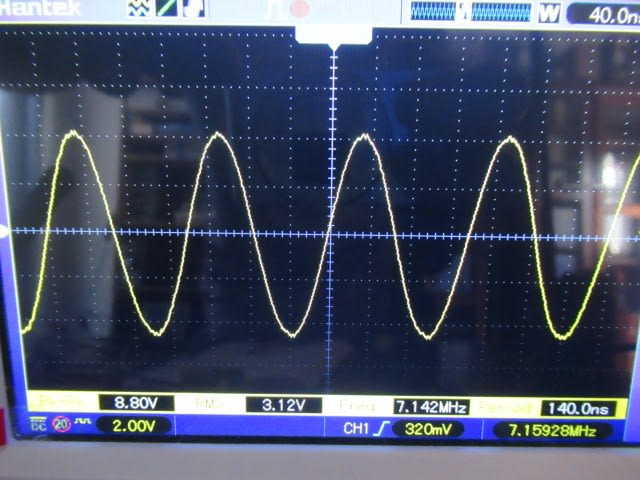

出力のインピーダンスが75Ωですが、手持ちが無いので50Ωのダミーをつなぎます。

各コイル、トリマーを調整して無変調時0.8W位で変調も良く掛かっています。

モニターをしてみましたが変調音も綺麗!(個人の感想です)

送信無変調時の消費電流は約240mAです。

変調を掛けると300mA越えです。取説によりますと100%変調時は370mAの様です。

50年近く前、このTR-1000と同じ様なリグを雑誌の製作記事を参考に自作しました。

しかし、低周波回路にキャリヤーが回り込んだりして上手くいきませんでした。

今回のように全体的な部品交換整備をしたのに、再現が出来てさすがメーカー製と思っています。

長文お読み頂き有り難うございました。

窓ロックの内部バネが破損し開閉時のスナップが効かなくなっていました。

バネが破損したままでもロックは出来るのですが外れやすい状態でした。

先日、ホームセンターで小さいバネを見かけたので購入して交換に挑戦です。

破損したバネと購入したバネ、並べてみると少し径が大きい。

ロックを取り外す時は注意が必要です。

必ずビスを取り付けておかないとサッシ内のネジが切ってあるプレートが下に落ちてしまい元に戻すのが大変だそうです。

(サッシメーカーの話し)

バネの取り付け完了!

バネの線径が純正に比べ細いので張力が少し弱目ですが問題なく動作しました。

張力が弱い分、寿命が長いかも知れません。

冷房シーズンも終わりそろそろ暖房の欲しくなる季節に成りましたのでその前にお掃除です。

お掃除機能付きは業者さんに頼むと15千円位掛かるので汚れの少ないときは自分でやっています。

常時使用しているエアコンはクリーン機能付きのおかげでフィン部は汚れが有りません。

だだしその他の部分では結構あちこちにカビが…

お掃除機能付きにしては結構なホコリのフィルターです。

シロッコファン部に付いているホコリの除去は一番苦労します。

定番のエアコン清掃スプレーは泡立ち防止のせいか界面活性剤が少ない様な?、汚れの落ち具合はイマイチです。

結局汚れが完全に洗い流されることは無いので、綿棒を使いファンの羽根を1枚ずつ清掃です。

この機種は風ルーパーが簡単に外せるので清掃時に邪魔になりません。

奇麗になった。内部。

電源を入れる瞬間、非常に不安になりましたが無事に正常運転で良かった。

TR-1000の3台目が手に入りました。

付属していた「取扱説明書」は1966年4月の印刷で、かれこれ52年が経っていることになります。

CQ誌1966年3月号に「TR-1000新発売」の記事が出ていますので発売直後の物と思われます。

記事写真に送信部の発振TRと思われる2SA70が見えます。

CQ誌のTR-1000発売記事の写真と現物を比べてみると送信部、等にかなり違いが有ります。

記事写真には大きなタンクコイルがファイナルTRを挟んで二つ有ります。

現物はファイナルTR後側のタンクコイルが小さなローパスフィルターのコイル二個に変わっています。

真意の程は分かりませんが、発売当初はLPF無しだったのでTVIが出てLPFを追加したとどこかで読んだことが有ります。

写真は現物品のLPFコイル二個になっている送信部。

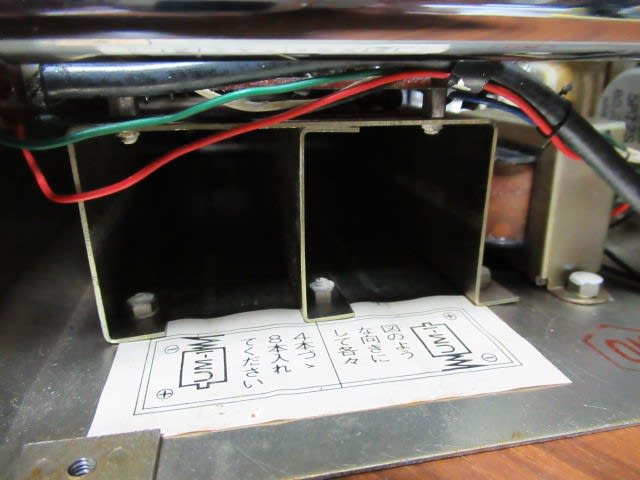

最初は乾電池の向きを示した張り紙は無かった様です。

超重要なことですが、最近の乾電池を装着すると電源のオンオフに関係なくショート状態になる可能性が有ります。

最近の乾電池は外装が薄いプラスティックのシートで絶縁して有ります。

これが破れるとプラス側が露出します。TR-1000の様に電池ケースが金属だと接触して短絡のループができる恐れが有ります。

そのループの途中に乾電池押さえのバネが有るとそこで発熱してバネが潰れて変色します。

写真は別のTR-1000の乾電池押さえのバネです。初めはなぜこの様に変色して潰れているのか分かりませんでした。

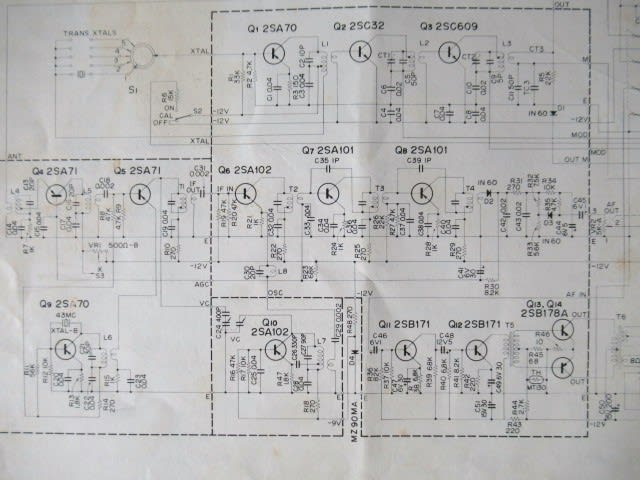

取説の「回路図」です。

送信部の50Mhzの発振に2SA-70が使用して有ります。現物は2SC478です。

バッファーは2SC32で同じですが、現物はコイルとベース間に抵抗とコンデンサーが入っています。

ファイナルは2SC609でLPF無し、現物は2SC679でLPF有りです。

クリコン部は2SA70と2SA71の構成です。

第二局発部は2SA102の発信です。

IF部は2SC102の混合、2SC101×2の中間周波数増幅です。

AF部は2SB171×2の電圧増幅と2SB178×2の電力増幅です。

通電をして見ました。

受信は強い信号には反応しますが、他機では聞こえているビーコンが聞こえないので受信感度は悪い。

自作のプリアンプが取り付けて有りますが機能していない様です。

送信は調整しても0.2W程度でした。

送信部バッファーの2SC32が取り替えて有る様です。

水晶は3個いずれも発信しました。

なぜか、16V100μFのコンデンサーが追加して有ります。

アンテナ出力部に不思議なRFC、回路図や他機には取り付けて有りません。

調べて見ると約1年後の1967年3月印刷の回路図にはこのコイルが入っていました。

LPFを付けた当初は取り付けて有ったようです。

ビーコンが聞こえない、出力が出無い、なので全面的な部品交換に着手です。

ダイオード、電解コンデンサー、モールド抵抗は全数交換です。

モールド抵抗は抵抗値が大きく変化している物も有りました。

セラミックコンデンサーはそのまま使用です。

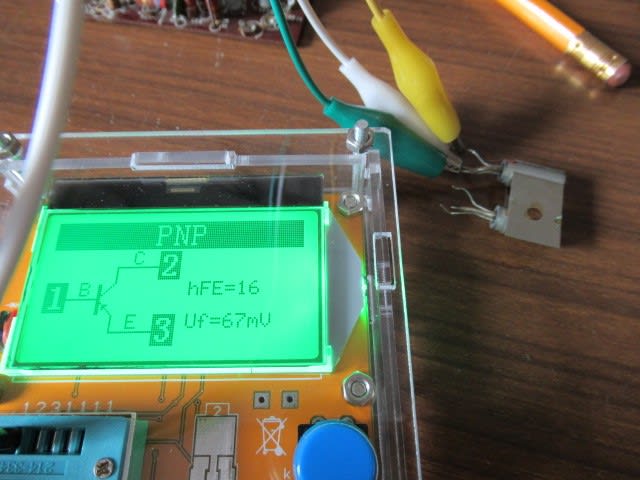

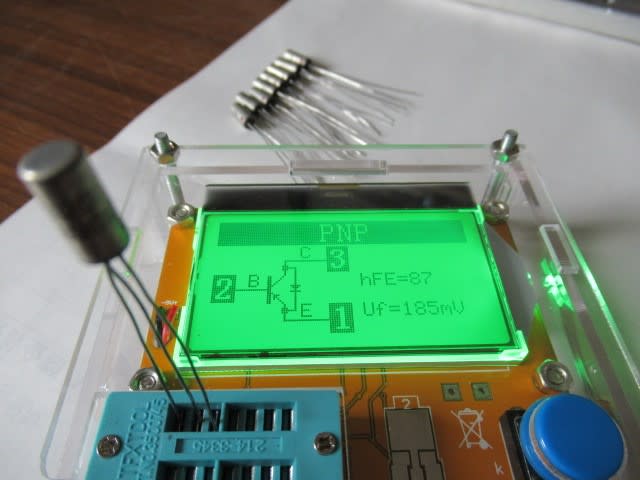

TRは取り外しhFEを測定して手持ち品と比較して良い方を使用です。

手持ちTRはオークション手配の長期保管品なので必ずしも良いとは限りません。

今回測って見ると結構カスをつかまされていることに気づきました。

hFE20前後のオークション手配「新品長期保管TR」…

2SA101の規格を調べて見るとhFE MIN:30となっていた。

AF電力増幅TRの片方がNG、これは在庫品と交換です。もう一方はhFE157でOKです。

電解コンデンサー、モールド抵抗、TRを取り外したIF/AF基板。

TRのハンダ付け、ゲルマニュームTRは熱に弱いので熱を逃がしています。

珍しいSANYOの2SB171に交換、松下のOEM品だと思う。

IF/AF基板、部品の取り換え完了!この基板は数が多いので大変でした。

取り外したクリコン部の基板、上に有るのが追加して有ったプリアンプ…

プリアンプに使用して有った2SA71はhFE20とダメになっていました。

手持ちの2SA71はhFE167とOKの様です。

モールド抵抗、TRの取り外し 新しい抵抗とTRの取り付け完了。

リレー接点清掃の為にケースを外した所。

9Vのツェナーダイオードも交換対象です。

チューニングの2SC102のOSC部、TR&モールド抵抗の交換です。

周波数安定度にこだわったのか大きなチタンやマイカーのコンデンサーが使用して有る。

単独で試験してみましたが正常に発振しているようです。

チューニング軸センターがズレている。

取り付け部かさ上げして有りますが量が足りないようです。

送信基板、ファイナルTRは何回か取り替えて有るようでプリントパターンが剥がれて無くなっている。

送信部TR、取り外して確認しました。

バッファーの2SC32が不良、その他TRはOKでした。

ファイナル基板ではモールド抵抗と2SC32の交換です。

全基板を取り外した所です。

高周波の回り込み防止かマイク入力の所に4.7kΩの抵抗が有りましたが取り払いました。

問題が起きれば抵抗とコンデンサーのフィルターを付けようと思っています。

クリコンとIF部は発信止めの抵抗でつないである。

写真右下、本当は330Ωだったけど先日誤手配の220Ωの在庫を使用。

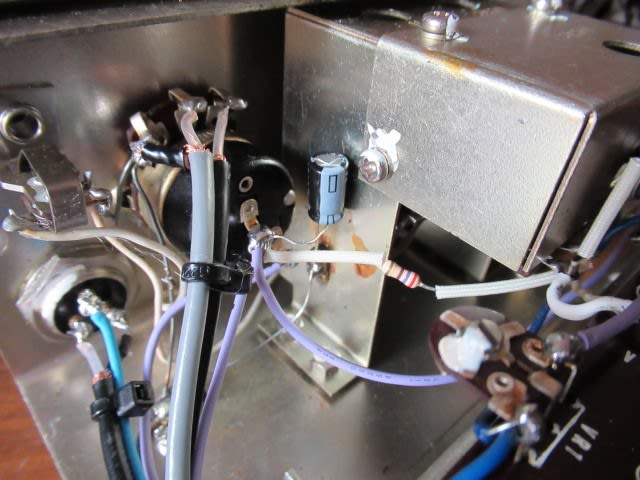

電源逆接属時の保護のためダイオードを取り付けです。

再組み付け完了!

信号系の配線は同軸ケーブルに変えたのでリレー端子回りが込み入っている。

一息ついて配線の確認です。

電解コンデンサーの極性反対、基板間のアース線忘れ、リード線のハンダ忘れがそれぞれ一ヶ所ずつ有りました。

極性反対、本機はプラスアースなのを失念しいつもの感覚でマイナスをアースに繋いだのでした。

写真は修正後です。(中央の電解コンデンサー)

恐る恐る電源投入さて結果は…

先ずは各部の電圧を測定9V&12V、正常に掛かっているようです。

ボリュームを上げると盛大なノイズが…

各コイルを微調整、チューニングを取るとビーコンが聞こえてきました。

他機と同じくらいのレベルなので期待していたほどでは無かったが取りあえず第一目標達成。

次にパワー計とダミーロードを取り付け送信テストです。

発信は調整コアーを抜いてゆくと停止するので少し入れ込んだところで固定。

3個の各水晶とも問題無く発信しているようです。

パワーはトリマー二ヶ所の調整で無変調時に0.4Wで思ったより出ていませんが、マイクより変調を掛けてやると1W越えとなります。

2SC32のコレクター側のトリマーが最小で最良点になりませんので、並列接続して有るコンデンサーの容量を少なくする必要が有る様です。

このコンデンサーは基板裏側に取り付けて有りましたが横から半田ゴテを入れて取り外しました。

取り外したコンデンサー トリマーも中程で最良点になりました。

無変調時出力 変調時出力

調整途中では有りますが変調が驚くほどクリアーです。

こんな古いマイクでも息使いまできれいに載ってくる…

他の600Ωマイクもテストして見ましたが良好でした。

TR-1000の1、2号機について、古いリグはこんなもんだと思っていた変調音質ですが、1、2号機も部品交換をしてみようかと思い始めています。

追記

2SAトランジスターの在庫が少なくなったので手配しました。

オークション品は不良が多いと中程に記載しましたが、

今回Net通販で入手したモノは100%良品でしかもお値打ちでした。

古い15A安定化電源が手に入りましたので整備です。

事前チェックでは電圧計と電流計が振れません。

電圧は出ていますしVRでスムーズに可変します。

ケースを開けてみますと立派なトランスと放熱板が目に付きます。

ファンも付いていますが通電だけでは回転しないので常時回転では無さそうです。

変わったパワートランジスターが付いていると思ったら見えているのはソケットだそうです。

整流ブリッチと中央の丸い部品はファン用の温度スイッチです。

基板の取り外しは半田吸い取り機と吸い取り線が活躍!

電圧計と電流計を取り外し、本格的な物では無くラジケータータイプです。

ラジケーター可動部の調整と清掃です。

電解コンデンサーは交換対象です。

再組み付けで苦労したのがLEDランプのパネルへのはめ込みです。

いっそうの事、基板からLEDを外して瞬間接着剤で止めてリード線をハンダ付けしようかと思いましたが何とかはまり込みました。

電圧計の表示も復活しました。

この平滑電解コンデンサー小さいのに25WVで33000μFも有ります。

掛かっている電圧は26V有るので余裕の無い設計です。

使いながら各部の温度測定です。

トランス、整流ブリッチ、パワーTRのヒートシンクです。

ファンの温度スイッチはヒートシンクが50度になると作動しました。

各部の電圧です。

トランス端子20.1V、 平滑コンデンサー26.6V、 出力電圧13.8V

短時間ですが10A負荷を掛けて見ましたが出力電圧の変動は0.00Vで優秀でした。

不思議なのが貼り付けて有る銘板は15アンペアなのに仕様書は連続出力25アンペアとなっているのはなぜ…

梅雨末期の豪雨も上がり暑くなってきました。

玄関の取っ手が直射日光で熱くなり触るのが大変と家族より申告がありました。

早速、玄関を始め、あちこちに日よけを取り付けました。

日よけの取り付けは東北大震災後始め、いつもは6月中に取り付けますが今年は少し遅くなりました。

緑のカーテンと相まって節電に寄与してくれるでしょう。

節電が進み、5月として過去最高だった2008年と比較しますと82%の減少です。

昨年は93kWhですが31日間分なので日割りにしてみると今年の方が僅かに少なめです。

ただし、本気で節電していた2014年の48kWhと比べると大幅増ですが…

そんなことで最近は自然体で電気を使用していますがそれでも以前と比べると大幅な節電です。

節電というよりはムダな電気の使用を控えた結果でしょう。

特にテレビを見なくなったのと待機電力のカットが大きく貢献していると思います。

ムダな電気の使用に気づかなければ、今でも500kWh前後の電気を使用していたでしょう。

いつも感謝しているのですが、電力不足?を宣伝してくれたマスコミや財界の皆さん有り難う。

2008年5月=553kWh

2018年5月= 98kWh

2008年対比節電率=82%

調べて欲しいとローカル局よりTS-780の持ち込みが有りました。

初めて見る立派なリグです。

調べて見ると受信は出来ますが送信は各モード共まったくダメです。

取説に回路図が有ったので信号の流れを検討…

電源ユニットの電圧は13.8Vと9V共に正常に出ていました。

Sメーターのランプが切れています。(トップ写真は裏側から懐中電灯で照らしています。)

早速内部を見てみました。

TR-5200と比べると実装密度も高く技術の進歩を感じます。

良く使用されたリグの様で空気孔近くの基板にホコリが結構有りました。

使用しなくなってからの保管状態が良くないようでコイルケース等が結構サビて居ます。

こちらのIC、足が真っ黒になっています。銀メッキの硫化です。 綿棒で磨いたらきれいになった。

電源端子も磨いて綺麗に…

送信信号の出ていないIF基板を取り外し、割と簡単に外せた。

このFET(2SK125)が怪しいので取り外してTRテスターで見る事に…

それにしても良くさびているコイルケースだ…なにか厳しい物を感じる。

取り外して測定、特に問題はないようでした。

そこでその前段のFETを取り外し測定、変な表示が出たのでこれが不良か…

早速FETを取り換えた。そうするとPowerが少し出るように…

各コイルやトリマーの調整をすると430Mhzでは20W以上、144Mhzは15W前後出るように…

Powerが出過ぎなので出力調整の半固定VRを回すも430Mhzは17Wくらいまでしか下がらない。

Powerの最大値を調整するVRが壊れているようでPowerを押さえ込めない、さて困った。

このVRはホコリの侵入ヶ所にあるので故障しやすいらしい。

手元に有ったVRと交換、少し大きいので窮屈そう。

これで14Wに押さえることが出来た。

SメーターがFMの時ほとんど振れない。

この不具合は受信調整で解決した。同調がズレていて感度不足になっていたようです。

プラスチックの劣化でバラバラになっているメモリー用の電池ホルダー

現在は電源を切ると初期状態に戻ってしまう。

これは手持ちが無いので電池ホルダー購入か…

またはリチュームイオン電池の3.7vくらいのが流用できるらしい。

どうするか持ち主に確認しなくては…

周波数が10Khzくらいズレている。

該当箇所のトリマー調整が必要ですが、周波数カウンターが無いのでこのままとします。

表示の数字でメイン周波数を受信中です。

レピータ運用に欠かせないシフトが出来ません。

レピーターの周波数がダウンしないのであきらめて取説を見たらビックリ!

「将来レピーター運用が許可されたときの為の物でシンプレックス動作しかしない」の記述がありました。

現状のままでは写真のSWは動作しないそうです。

ただし内部のジャンパー線の移動でシフトは出来るようです。

その後トーンユニットはオプションで用意されていた様ですが、本機には付いていませんでした。

そんなところで中途半端ながらここまで出来たのはこのメンテナンスブックが手元に有ったからでした。

長文お読み頂き有り難うございました。

1972年、今から46年前に私とQSOしたリグが診断のために手元にきました。

使用されていた方は当時高校生だったそうです。

写真はその時発行されたQSLカードです。当時ハガキは10円で送れたのですね。

後期型のようで後ろ面のファイナルユニットが有る部分のビス部がへこんで居てファイナル部の空気の流れが良くなっています。

ホコリがなぜか電源のパワーTR部に集中的に積もっている。電源や同軸コネクターの清掃も必要のようです。

こちらのスイッチノブ2個は本来同じ方向を向いていなければならないのですが、手前のが変な方向を向いています。

ON/OFF の動作は問題ありませんでした。

RF、AF、ドライバーの各ユニット。

部分的にサビの多い所が有ります。AF部のトランス部や各部のビス等…

ドライバーTR、かすかに2SC517の文字が見えます。

ファイナルユニットです。左が2SC517の取り付け面、右が基板面です。

リレーは2個使用して有りますが取りあえず分解清掃です。

シャーシー下面のユニットはホコリが少なくきれいです。 VFOはケースに囲われているのでホコリの侵入はほとんど無しです。

シャフトは何とか磨かなくても良さそうなサビ具合でしたが結局磨きました。

電源を入れてみようと思い100Vプラグを見るとこちらも清掃しなくては、またコードにヒビ割れらしき物が有るので要交換です。

各ボリュームやスイッチの確認です。

VRは全てにガリが有りました。数回動かしていると収まるのも有りましたが、ダメなVRには接点洗浄剤を少し使用したらガリは無くなりました。

各スイッチは切り替え時にガリと言いますが接触が不安定と言う事は有りません。

音声VRを一杯に上げても低周波発信しないのでAFアンプ部の電解コンデンサーの交換は必要なさそうですが、他ユニットのこの電解コンデンサーは要交換です。

実際のところは電解コンデンサーは外して見ないと本当の良否は分かりません。

下の写真は以前取り外した電解コンデンサーですが、上から見てOKでも下から見ると液漏れしている物が結構有りました。

受信は50~52Mhzまで固定チャンネルを含め出来ています。

正規マイクは有りませんが、この機体は送信スイッチが有るので早速ダミーロードを付けて送信テストです。

逓倍ユニットの出力が他の機体に比べると半分くらいなので2SC460Bの劣化か…

それでも送信パワーは8W位出ているので当面は問題無さそうな気がします。

各部コイル&トリマーの調整で10W近くまで行けました。

電源が13.1Vと少し低めに設定して有りますので正規の13.8Vにすれば10W越えになるでしょう。

DC電源での送受信も確認、問題無さそうですが、コネクター部分を動かすと電源が切れることが有るので端子の清掃がまだ不十分のようです。

各部の清掃や電源コード、ビスの交換で奇麗になりました。

そんなことであちこちからTR-5200が5台そろいましたので記念撮影です。

長文お読み頂きありがとうございました。

ローカル局より診て欲しいとTR-5200の持ち込みが有りました。

早速見てみると今までの機体と同様で結構ホコリが積もっています。

使われなくなってから納屋に保管されていたような感じです。

ヒューズホルダーの一ヶ所が最後まで締まっていない、外して見ると…

ピッチが合わない物を無理矢理はめ込んで有りました。

電源や同軸コネクターの清掃が必要のよう

TR-5200は同時期のIC-71などと比べサビが多い、メッキ厚が薄いのかな?…

ケースを止めているビスが正規品では無いので前ユーザーの方がケースを外して調整などをされたような感じがします。

こちらは電源のパワーTRですが正規の2SD180では有りません。

サビがひどいのでハッキリ分かりませんがTOUSIBAのようです。

TRのケースが保護板に触れそうでしたので保護板を少し変形させ裏面に絶縁テープを貼っておきました。

TRが厚いのでカバーとの隙間が少ない。 右写真は本来の2SD180の場合で隙間が多い。

内部は結構なホコリです。

面全体に一様に積もっているのでケースを外して保管?

RFユニットです。

右写真の丸いのがミキサーTRの2SK25ですがケースが結構さびています。

同調用の糸にバリコンが引っ張られて傾いています。

しかし基板にハンダ付けして有るのだから傾くのはおかしいような気もする。 前へ

前へ

変調ユニットです。

こちらも結構なホコリが…

ドライバーユニットです。

ホコリとシャフトの酸化変色が目に付きます。シャフトの接触面もサビで変色です。これは磨く必要が有りそうです。

ドライバーTRの2SC517と同調コイル。ファイナルユニットです。2SC517が2個並列使用して有ります。

ファイナルユニット内に有るこちらのリレーは接点がいつも黒くなっています。

清掃のために分解です。

シャーシー下面のユニットはホコリの影響も少なく割ときれいです。

今までの機体ではこの電解コンデンサーは必ず液漏れを起こしていましたが…横から見るとやはり漏れている。

前へ

前へ

こちらも怪しい…

ただ電解コンデンサーは取り外してみないと良否は分からないのも事実です。

以前取り外した電解コンデンサーですが、上から見ると良品のようですが下から見ると液漏れをしていました。

2SC460Bが各所に使用して有ります。ロットNo.は「2D」のようです。 VFOケース内部ですが、ここにも2SC460Bが2個使用して有ります。

シャフトは2000番紙ヤスリで磨いた後、研磨布で仕上げの磨きをします。

きれいになったシャフトとブラシ、光り輝いているシャフト…

電源を入れてみようと思い100Vプラグを見るとこちらも清掃しなくては…

電源投入、ランプの切れは無さそうです。

Sメーター指針の塗装がはがれつつ有ります。

音声ボリュームを一杯に上げてもピーと低周波発信しないのでAF部の電解コンデンサーの交換は必要なさそうです。

受信は50~54Mhzまで固定チャンネルを含め出来ています。

4Pコネクターの正規品マイクが無いのでPTTスイッチによる送信は出来ないのですが、この機体は送信スイッチが有るので早速ダミーロードを取り付け送信テストです。

送信パワーは7W位出ているのでファイナルTRは問題無さそうな気がします。

各部コイル&トリマーの調整で何とか10Wまで行けました。

DC電源での送受信も確認しましたが問題無さそうです。

液漏れが疑われる電解コンデンサーを交換しました。

取り外してみるとやはり漏れていました。

ツマミを取り外しこれから清掃です。メインダイヤルの大きいツマミは固着して外れませんでした。

Sメーター指針の塗料がはがれ掛かっていますので清掃です。

清掃前 清掃後

アンテナコネクターを綿棒と研磨剤で清掃中、結構な汚れ…

取って金具とスタンド部のサビを落としました。

結構サビが頑固なので大変で筋肉痛になった。

ガリ解消のために接点を洗浄…

洗浄剤を使用すると軸の回転が悪くなるのでシリコンスプレーを軸部に使用します。

新しいヒューズホルダーに交換、電源コードやビス類も新品に交換です。

無事電源も入り一安心…

TR-5200も3台目ともなると少し飽きてきたのか入手時の写真が撮って有りません。

トップ写真は清掃後の物です。

平滑用電解コンデンサーは膨らみもなく問題無さそう。

この電解コンデンサーだけは交換見送り予定でしたが、送信テストで、AC電源使用時にハム音が載りましたので交換となりました。

こちらは13.8Vと9Vの電源ユニット。

AFアンプ部、ボリュームを上げてもピーと発信しないので電解コンデンサーの劣化は少なそう。

半田ゴテで糸が切れる恐れが有るので、バリコン調整用の糸を外した。

ローパスフィルター部、真ん中のシールド板のハンダ付け、これが付いているようで付いていないのです。

外れていたハンダの塊…

電解コンデンサー交換作業中…

1~2号機も同じだったのですが、アース線をシャーシーにハンダ付けするときにブリッジの一部を溶かしている。

TRIOの作業者も大容量半田ゴテで作業が大変だったのだ…

RFアンプ部、コイルケースに触ると感度変化するのでハンダクラックの可能性有り。

再ハンダ中です。この対応で症状は収まりました。

予定外で基板を支えていた真ちゅうボルトを磨く、ついでに同調シャフトも磨く、当時はこんなに光り輝いていたのかと感心する。

交換した電解コンデンサー、機体が1~2台目と比べ新しいせいか液漏れ品は少ない。

バリコンの調整駆動がベルトからチエーンに変わっています。

左 3台目 右 2台目

ヒューズ管タイプのランプがまだ健在なので点灯時の突入電流防止に抵抗を入れた。

0.5Ωではあまり効果は少ないかも知れませんが…

各部の調整で何とか10Wを出力、受信は相変わらずオンエアーしている局がいなくノイズのみです。

2ヶ月後、SSBの信号を受信していたら音声が途切れるようになった。

AMやFMは問題無いのでBFOを疑い、発信部のTR2SC454B(LotNo.1E)を2SC372に交換したら直った。

TRテスターで測るとhfeが3…

2SC372も結構古いTRだけどなぜか在庫が多数あるので使用です。写真は交換後、Y印のTRが2SC372です。

長文お読み頂き有り難うございました。