幕末オタクではありますが、会津戦争については詳細を知れば知るほど暗い気分になるので、ほぼ避けてました。どちらかというと興味があったのは「斗南藩」のこと。それがちょうどこの本を見かけて「これだ!」と早速読んでみました。今年の7月に出たばかりの本ですが、なんと8月には再版になってます。斗南藩を知りたいのは私だけではないのでしょう。

斗南藩とは、この本によると「戊辰戦争後、朝敵の汚名をこうむった会津藩の人々が、現在の青森県の下北半島を中心とする旧南部藩の地に流罪として移住し、作り上げた藩の名前」です。

要するに新政府に逆らった罰として、縁もゆかりもない北の地に住民すべて流刑にされたようなもので、老人や子供は飢えと病でバタバタと命を失い、日々の暮らしは監獄と同じだったとか。

この辺に興味があるのは、20年以上前にその「斗南藩」があった地域を仕事でしょっちゅう訪れていたため。そして青森県にも5年ほど住んでたのに、この話題にはさっぱり触れる機会がなかったんですね。

結局斗南藩はどうなったかというと、廃藩置県により移住の自由が認められ、生き残っていた人の大半は会津に帰り、一部蝦夷地や東京に新天地を求めた人もいました。もちろんそのままとどまって逞しく生き、青森県の教育や牧畜に貢献した人もいたと。薩長からすれば会津は朝敵なんでしょうが、会津藩としても幕府の命により京都守護職を努めていたのであって、藩の一般民まで辺境の地に強制移住させたことは甚だ疑問です。

「会津許すまじ」と一番息巻いていたのは木戸孝允ですが、下北の地で会津の人が暮らせないことは西郷も大久保も岩倉もわかっていたであろうということで、「西郷どん」見てて彼らがかっこつけてるのを見るとムカムカ来ます。なんと言っても特に木戸ですが。

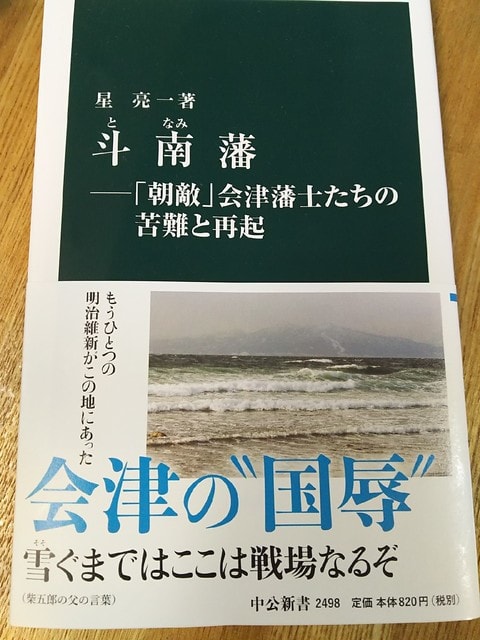

この本はその移住した人々がどうなったか、つぶさに取材したり、地元で昔から取材を続けている人を取材したり、かなり詳細に書かれています。その辺を知りたい人にはうってつけです。斗南藩に興味のある方は是非どうぞ。中公新書で定価820円。どーですか、お客さん。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます