「Spotifyでアイドル歌謡を探す」という記事を書いたのは2020年11月23日。この直後に高田みづえの楽曲が一気に配信され、その後も色々状況が変わってます。

ということで、当時の記事を元にその後の解禁状況をチェックしてみましょう。ちなみに、私にとってアイドルとは70年代アイドルが中心です。

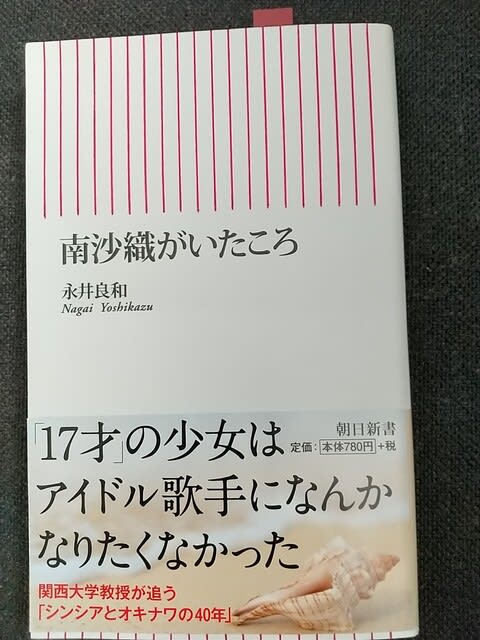

まずは2020年11月段階でほとんどのアルバムがあったのが、岩崎良美、南沙織、キャンディーズ、石野真子、岩崎宏美、麻丘めぐみ、桜田淳子、天地真理、金井夕子、などなど。

また、当時ベストアルバム1枚だけか、あるいは数種類のベストアルバムのみあったのが岡田奈々、木之内みどり、浅田美代子、大場久美子、吉田真梨など。

これがその後状況が大きく変わったのは、岡田奈々、木之内みどり、浅田美代子で、一気にアルバムが増えてます。浅田美代子なんて、ベストアルバム以外で8枚もあります。ライブが2枚も出てるとは知りませんでした。皆さん、怖い物しらずですね(?)。

これ以外で大きく変わったというと香坂みゆきがそうで、以前はシングルAB面だけ配信されてたのが、今はオリジナルアルバムが十数枚あります。これはファンは喜んだでしょうね。この人は歌が上手かったし。

あとはベストテン級のヒットがあるのに、当時配信がまったく無かったのが榊原郁恵、倉田まり子、松本ちえこ、高見知佳、林寛子、荒木由美子、井上望などですが、松本ちえこと荒木由美子はオリジナルアルバム数枚が配信されてました。

荒木由美子は歌はうまくないですが(失礼)、あのねっとりとした声が魅力なので配信は歓迎します。「渚でクロス」とか曲はかっこいいですしね。榊原郁恵がいまだにまったくないのはすごく意外。結構いい曲ありましたけど。

さらに、当時は無いだろうと思ってやっぱり無かったのが、アパッチ、秋ひとみ、讃岐裕子、有吉じゅん、秋本圭子、秋川淳子、浅野真弓、栗田ひろみ、片平なぎさ、目黒ひとみ、黒木真由美、青木美冴、西村まゆ子、能瀬慶子、風吹ジュン、小川みきなどでしたが、その後配信されたのは

・讃岐裕子:リマスターされたベストアルバムが配信

・栗田ひろみ:2024にリマスターされたベストアルバム配信

・黒木真由美:ファーストアルバム配信

・能瀬慶子:ファーストアルバムとベストアルバム配信

など。どれも意外でした。讃岐裕子とか黒木真由美というとB級アイドルの代表格というイメージでしたのに根強いファンがいるのでしょう。また、栗田ひろみのベストアルバムをわざわざリマスターして発売した勇者もいたのですね。(意見には個人差があります。)

そして能瀬慶子のファーストアルバムについて調べてみたら、作曲は浜田省吾が5曲、他は加瀬邦彦、穂口雄右、小泉まさみ、大村雅朗という錚々たるメンバーが担当。アレンジは船山基紀、渡辺茂樹、大村雅朗なので、これだけ見ると何か勘違いして聞こうとする人がいそう。

なんにしても、このようにサブスクで配信されている歌手も楽曲も刻々と変わっていますので、まだサブスクを試してない人、登録だけして放置している人も色々調べて楽しんでみてはいかがでしょうか。YouTubeに非合法な手段でアップされている音源のみに頼るのはぼちぼちやめませんかと思うとともに、そういう事を回避するためにはレコード会社が積極的に配信に向けて動いていただくのが必要と感じます。

プロフェッショナルが手間暇かけてレコーディングされた楽曲を埋もれさせてしまうのは本当にもったいないですよね。